|

|

- 2013年08月05日

来源:齐鲁晚报

-

【PDF版】 【PDF版】

|

|

|

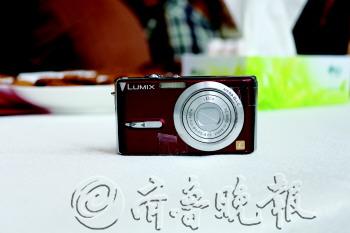

| 瓜叶情致 |  | 老墙的记忆 |  | 水墨街景 |  | |  | 不是高级的摄影器材,但拍出了令人感叹的作品。 本报记者 陈莹 摄 |

|

何韵兰:摄影是孩子般地回归

本报记者 陈莹

8月1日上午10点,教育部艺教委委员何韵兰女士与烟台市知名摄影家林裕超先生主题为“真情实感VS不拘一格”的摄影联展,在烟台市群众艺术馆展厅正式开展。作为画家的何韵兰怎么会从事摄影呢?带着种种好奇和疑问,记者与她聊起了她摄影背后的故事。

71岁拿起相机是想“玩一玩”

“我常会读《齐鲁晚报》。”何韵兰说,声音虽然很轻,却是那种入耳便让人有世界都柔软下来的感觉,“摄影展的主题是我起的。我不专业,没什么摄影技术含量,但作品都是发自真情。”

2008年,主要从事绘画领域的何韵兰由于兼顾艺术教育、环保等公益活动,渐渐感觉到有点劳累。为了缓解紧张的生活,71岁高龄的她拿起了相机,“就是想玩一玩,放松一下。”

在何韵兰的镜头中,捕捉的往往是光线、水波、落叶,甚至是百合花的蓓蕾这些细微的景致。

“我不希望是固定化的模式,我要有自己的个性。”何韵兰说。个性加上专业画家的视角,使得何韵兰的摄影作品有着一种很鲜明的写意特征。

从每幅作品中读出的是故事

在摄影展厅,一位刚参加完高考的叫做张娜的女孩,在一幅叫做《惊艳》的作品前久久驻立,她说:“(从照片中)会读出很多的故事。”

将身边正在发生的事情拍摄下来,是何韵兰摄影的主题。用她的话说就是:每一幅作品都有故事。

在展厅东北方向的展板上,挂着一幅以碎玻璃为内容的摄影作品。何韵兰回忆说,照片拍摄于她去杭州的一段路上。

5个小时的车程让车上的人都很无聊,突然一个小石子打在她旁边的车玻璃上。也许换成旁人会很很沮丧、换座位,而她却拿起了相机,在余下的路程中,拍摄了静态的、运动的和晃动的三种状态的碎玻璃。

作品全都出自一部旧卡片机

大家在感叹拍摄的精致独特时,绝对想不到,这些照片是一部用了5年的卡片机拍出来的。

“很普通的松下DMC-FX9。”何韵兰说,就像所有的摄影师一样,相机就放在何韵兰随身的包中。

随着相机被拿出,记者的心被狠狠地撞了一下:玫红色的机身上很多地方已经斑驳了,而右侧和下端贴着两条胶带,看样子是为了固定液晶屏。

在观赏者的眼中,即便相信这是普通卡片机的作品,也很难相信这些作品没有经过任何后期处理。然而,这都是被专业的摄影家确认过的。

在何韵兰看来,谁如果拿不出好作品不是因为天生缺艺术细胞,实际上是平时的教育不重视发掘每个人的艺术潜质。

没有摄影技巧,只有一颗童心

何谓潜质?何韵兰认为:“当一个人能回归率真,像孩子一样怀着好奇、探究的心态去重新观察世界时,你就会发现世界不再是被常识化了的那个模样。”

报着率性而为的何韵兰,真的没有专门去研究任何的摄影技巧。

“对标准来个倒行逆施。”何韵兰这样描述自己的摄影“技巧”。

何韵兰笑称,自己的作品没有什么技术含量,被摄影家一看就能看透:只是观念和角度的变化而已。

人物介绍

何韵兰,1937年生人,浙江海宁人。1962年毕业于中央美术学院版画系,擅长中国画、油画,历任美术编辑、绘画教授等职。

作品有《信念》、《溯》、《京剧脸谱》等,出版有《韵兰集》、《何韵兰作品集》等。

记者手记

在采访的过程中,何韵兰常说:“摄影并非我的专业,举办这次摄影展,我更希望观者在规范和自由、提高与普及等方面,能立体地感受到生活之美,去尝试行动。”

8月7日,由中国美术家协会等部门联合主办的,何韵兰与其先生刘勃舒(中国美术学协会副主席)的联合画展,将在烟台市群众艺术馆展厅开展。

何韵兰作品

| |