|

|

- 2013年11月15日

来源:齐鲁晚报

-

【PDF版】 【PDF版】

|

|

|

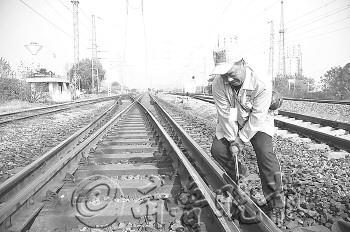

| 测量铁轨的宽度。 |  | 每次维护的时间有限,大家都会集中精力抓紧赶工。 |  | 螺丝松动,工人将螺丝拧紧。 |  | 每个螺丝、枕木的损坏及维护,都需要登记在册。 |  | 为铁轨做细微的调整,误差不允许超过1毫米。 |

|

图/本报记者 李岩松 文/本报记者 汪泷 庄子帆

“当、当、当。”每走两步,王继鲁就要拿着锤子敲打下铁轨两侧,下午1点钟,这是济宁人口中常说的“消消食儿”的时候,可是兖州工务段济宁养路工区的养路工王继鲁,和专职防护员房照立已经扛上工具包,沿着济宁火车站这段铁路检查了近一半。

“这段时间是‘天窗’,所以我们得赶着没火车的时候抓紧检修。”房照立说,工人们都管没有火车经过的这两个小时叫“天窗”。 作为专职防护员的他,在检修期间他专门负责观察前后是否有火车要来。每穿越一道铁轨,他都要左右看一遍,并配合着专门的手势。他喊声“通过”,其他人员才能穿越铁轨。

而在铁轨的另一头,一组养路工人正在维修铁轨,班长门海波拿着道尺一点一点的量两根铁轨之间的平衡,需要调整宽度的地方就画一个符号。而身后的养路工则有人用螺丝机拧开螺丝,有人用扣板略微调整铁轨的角度。“看这铁轨如此庞大,调整时误差必须控制在1毫米之间。”门海波说。如此精密的维修作业,才保证了济宁段长期以来无安全事故的成绩。

有人比喻这班养路工人是一群奋战在铁路上的老兵。车间支部书记李成安今年已经58岁,在铁路线上奋斗了38年,即便还有一年就要退休,可前一天晚上他在兖州段仍检修铁轨到凌晨五点才回来。而早上八点多他仍要起床守候在铁路安全系统旁,等待着下午1点的“天窗”。

他笑称,养路工的工作确实枯燥无味,每天在这一亩三分地来回走。“在铁家伙旁边守候近四十年,眼瞅着咱的铁路事业一天一个大变化。”可即便科技飞速发展了,李成安仍不敢有一丝马虎。“咱们就是铁道上的军人,为了乘客们的安全,一刻也不能马虎。”

| |