|

|

- 2013年12月06日

来源:齐鲁晚报

-

【PDF版】 【PDF版】

|

|

|

| 烙铁温度、走笔速度、用笔力度,都必须控制得恰到好处。

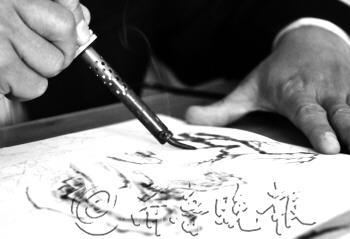

|  | 卢爱华正在工作室内创作烙画。

|  | 一幅两米多长的烙画,卢爱华需要花几个月的时间创作。

|  | 卢爱华有时也会为市民创作一些肖像烙画。

|  | 卢爱华正在指导儿子学习烙画。 |

|

烙铁温度、走笔速度、用笔力度,都必须控制得恰到好处。

卢爱华正在工作室内创作烙画。

一幅两米多长的烙画,卢爱华需要花几个月的时间创作。

卢爱华有时也会为市民创作一些肖像烙画。

花草动物、人物肖像、风景名胜……没有五彩斑斓的颜料盘,也没有大小不一的各式画笔,手握一只普普通通的电烙铁,就能在画纸或者木板上创作出精美的画卷。

铁为笔、火为墨,家住济宁市阳光花园小区的卢爱华,钻研烙铁画已经30年。走进卢爱华的工作室,一幅幅作品跃然眼前,雄奇陡峭的山峰,傲然怒放的梅花,矜持含蓄的侍女……栩栩如生,惟妙惟肖。

“画笔就是普通的50瓦电烙铁,烙铁头修改一下,作成笔头的样子。”今年56岁的卢爱华是济宁市非物质文化遗产项目烙画的传承人,他告诉记者,烙画的关键是掌握好电烙铁的温度、力度、速度的控制和把握,修改烙铁头是为了增添作画手法,改后的烙铁头侧面或直面能展现不同效果。为了调节到需要的温度,卢爱华还专门准备了一台小变压器,这样就能更好的控制颜色变化。“国画中的白描、工笔、写意等手法,烙画也能用上,但对控制能力的要求更高,比画国画难。”

卢爱华从小就喜欢画画,青年时就读于美术院校,1986年在曲阜集市上看到一本烙画全集,特别喜欢,从此一发不可收拾。“那时济宁还没有烙画,东北地区比较流行,多是在家具上烙画,当时很好奇,没老师、没书籍,就自己摸索着画。”卢爱华说,当年自己才二十五六岁,第一次烙画是在木板上,用了一个月的时间烙了四米高的屏风。“那时没有电烙铁,就用煤球炉上的铁钩子,烧红之后在木板上烙。”

退休后的卢爱华,一心扑到了烙画上,每天画到晚上十一二点,有时甚至会忘了吃饭。“烙画时会有烟,由于离得近,温度又高,经常熏得直流眼泪,有时还会流鼻血。”卢爱华告诉记者,虽然辛苦,但他仍沉迷其中,烙画已经是他生活中的一个无法割舍的部分了。

| |