峄山风景区发布“墨宝征集令”

——探访峄山吸引书法名家的魅力所在

2014年06月20日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

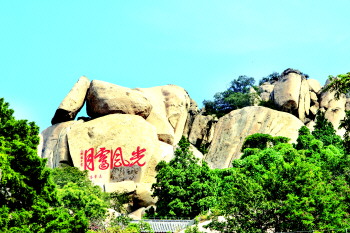

峄山上碑碣石刻随处可见。

“峄山风景区面向全国具有中国书协会员资格,具备省书协副主席以上职务的书法名家,征集书法作品。对确定镌刻的作品,作品人交付一定数额的镌刻费用后,由景区组织专业人员镌刻在选定的峄山山石上。”

近期,媒体间广泛传播的这则“书法征集令”,引起了广大书法爱好者的注意,国内外很多书法名家纷纷应邀。书法大家的墨宝价格不菲,著名大家的墨宝更是一字难求。峄山征集书法作品要求之高,从征集条件中可见一斑,峄山缘何这样牛气十足?

厚重文化历史底蕴 成就“书法名山”

在峄山风景区管委会一楼接待室,记者遇到了景区党工委副书记、管委会副主任杨艳新,他正和邹城市文物局的工作人员探讨山上妖精洞摩崖刻石保护的问题。据他介绍,当前峄山正面临大开发大建设的时期,景区除了组织人员恢复建设山上重要景点外,还对妖精洞、春秋书院等景点进行拓展提升。他们正与邹城市文物局合作,结合景点拓展,申请山上摩崖石刻保护项目。

峄山历史悠久,是我国古代九大名山之一,也是我国古代立有山志的60座名山之一。在《诗经》、《书经》、《史记》等历史典籍中多有记载。秦始皇统一中国后,东巡中首次登临的就是峄山。其后,刘邦、曹操、李世民、赵匡胤等帝王将相和孔子、孟子、司马迁、李白、杜甫、苏东坡、欧阳修、黄庭坚、陆游等文豪名擎,都曾登临峄山,留下了峄阳、孤桐、子思、春秋“四大书院”和许多瑰丽的诗文墨宝、碑碣石刻。

其中,著名的“秦峄山碑”被称为“小篆鼻祖”,是历代研究中国书法的珍品。几千年的文化积淀,使峄山形成了以儒、释、道等多元文化并存的格局,山上的书法石刻,也成为峄山一大景观。

“86”笔会,成书坛一段不朽的“神话”

景区接待室中,浑厚有力的“岱南奇观”,落款是原全国书法协会名誉理事赵朴初,刘炳森、欧阳中石、李铎等书法泰斗的题字也收藏其中。据景区管委会副主任周现亮介绍,1986年5月23日至26日,峄山举办了声势浩大的“邹县峄山笔会”,先后征集徐向前、杨成武、赵朴初、孙轶青、高启云、赵建民、启功、刘炳森、李铎、梁漱溟、侯宝林、孔德懋等党政军领导、书坛泰斗、艺术大师、社会名流的书法绘画艺术作品120余件。

此后的1989年春,著名书法家杨萱庭应邀来到峄山,挥毫写下了高15米、宽8米、平均笔画宽度为1.5米的巨幅“鳌”字,半年之后镌刻在峄山神雀台球块巨大石壁上。整个镌刻工程历时4个月,凿下石渣25立方米,耗用钎钢1吨、红色油漆130公斤,为当今世界上最大的石刻汉字,在峄山东南方向12.5公里内清晰可见,成为峄山景区的标志性景观之一。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。