43年忙“大家”,不知自家地在哪

孙修枢:一生廉洁,村里房子他家最破

2014年09月12日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

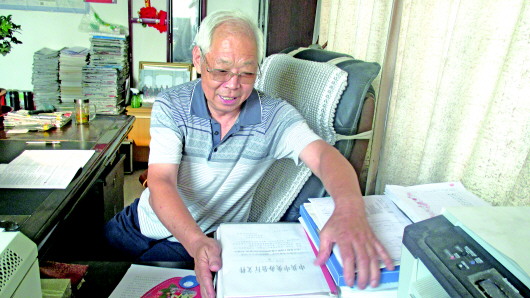

正在整理材料的孙修枢。 本报记者 梁越 摄

43年前,崔寨镇孙大村是济阳县两大“落后村”之一,如今却是远近闻名的富裕村。这样的改变离不开任职43年的书记孙修枢,他忙集体忙得都不知道自家田地在哪。

上任先大搞水利工程

近日,记者一行驱车来到崔寨镇孙大村村委会,刚进村委会,办公室一位白发苍苍的老人映入眼帘,他就是孙大村的村书记孙修枢。“我今年75岁了,任书记43年了。”孙修枢笑道,1957年自己师范毕业从事教师工作5年后,1962年又回到村里工作。

“我刚回来时,孙大村1000多口人,心又不齐。”孙修枢说,20多个家族派姓矛盾重重,花钱靠贷款,吃饭靠救济,买磷肥还要找公社主任签字贷款。而当时本村的3000余亩田地因水利跟不上,庄稼一年只能收一季,“村民只能靠地瓜干充饥度日”。

1971年,孙修枢开始担任书记一职,先是带领村民大搞水利设施建设和农田基本建设。“每天睁开眼就下地,天黑以后才回家。”村民杨先生说,孙书记一年到头天天如此。孙书记每天谈论的话题都是如何使村子壮大、富有。

“水利设施完善后,仅能满足村民吃饱,要再进步还需发展其他产业。”孙修枢说,加之当时属于集体经济,自己逐渐组建了济阳县第一个木工组和运输队,为村里增加收入。随后,村里又建起砖窑厂、预制厂、面粉厂、养猪场。

慢慢地,孙大村成了远近几十个村里办企业最多的,村民生活水平也大幅度提高。“我们村实现了四个不出村。”杨先生说,农用物资由综合商店购货供应,建材由预制厂供给,面粉由面粉厂负责兑换。生猪繁育、屠宰不出村,由养猪厂提供优质猪仔,屠宰厂负责加工销售。

自家田地在哪都不知道

孙修枢担任村书记43年来,孙大村由远近闻名的破烂村变为富裕村。“我的一生都奉献给了孙大村,对家庭却感到很愧疚。”孙修枢说,43年来,自己每天得忙活10小时以上,只有吃饭和睡觉才回家,家中一切事务均由妻子照料。

1978年之前,村子属于集体经济,农活由大家一起干。后来,村里又实行家庭联产承保责任制,孙修枢家有10余亩农田,“这些都由我媳妇干,我都不知道地在哪儿。”孙修枢说,那时小儿子年龄较小没人照看,只能放在地瓜沟里。

“最忙的时候就是收获的季节了。”村民王女士说,早些时候田地不能实现机械化,完全靠人力。孙书记的媳妇张女士则领着三个孩子每天起早贪黑下地干活,有时邻居忙完后也会过来帮忙。“没过几年,小张脸上的皱纹就很多了”。

孙修枢小儿子称,如今村子变得富裕了,父亲仍然天天按点上班,“早晨6点多出门,中午11点半回家吃饭,下午2点又出去,直到晚上9点半才回来。”有时自己觉得父亲完全没必要天天按时上下班,也可以出门旅游,见识外面的风景。

“我必须每天都得在办公室,尤其是晚上。”孙修枢说,孙大村大部分年轻人白天去济南打零工,只有夜晚才回家。“他们起户口、分户口等事都需要我来写介绍信。自己下班了,就会耽误村民第二天办理事情。”

“村里就我家房子最破”

孙大村几十年每一个工程的实施都离不开资金,而这些巨款一直由该村的文书保管,从未经过孙修枢之手。“按说每笔钱都由书记保管,为了保证清廉,我一分钱都不管。”孙修枢说,但每笔钱的花销自己都很清楚。“现在村里就我家的房子最破”。

孙修枢称,自己每年的工资加补贴也不少,家里还有10余亩地。加之儿子经营一家生产门市,收入完全能满足全家人的开销。

“我爸爸平时也不抽烟,偶尔喝点酒。”儿子孙先生说,父亲身体也特别健康,虽然现已75岁,也不花眼,耳朵也不聋,“只有前年血压高点,挂过一次吊瓶。”

孙修枢表示,做人要懂得满足,“这一辈子过好吃饱就行”。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。