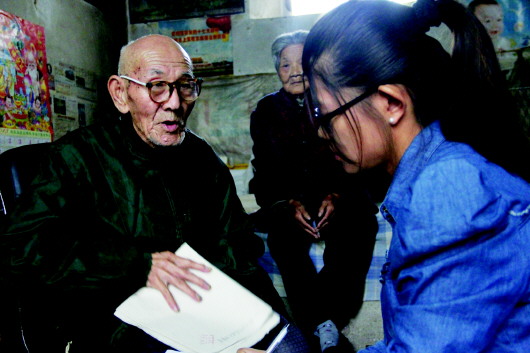

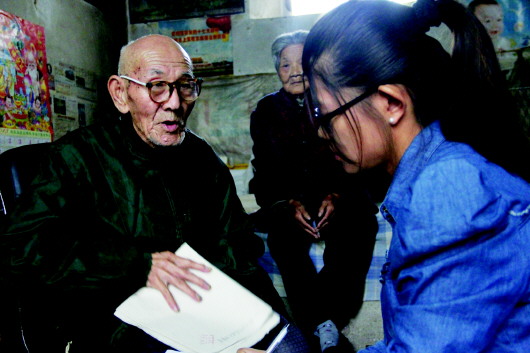

今年已88岁高龄的王云亭老人依旧精神矍铄。 本报记者 王晓霜 摄

挑着扁担

从滨州走到上海

1946年,20岁的王云亭通过抓阄的方式获得了一个参军的名额,与同村的4位有志青年,怀揣着村里赠送的3元北海币,由老人们将他们送出吴家,走进了沾化县黄升店渤海军区四分区后勤部。

因为王云亭之前在家里卖过馒头,到部队后就被安排了炊事员的工作,由第四军分区警卫连当炊事员,又调入渤海军区后勤部医院当炊事员。后来他所在的渤海军区后勤部医院于1948年改编为渤海纵队后勤卫生部随军医疗队,从此他挑着扁担,部队打到哪里他就挑着扁担把伙食供应到哪里。

济南战役、淮海战役、渡江战役……大大小小的战争王云亭不知参加了多少。“济南战役一天下来,伤员达到了1000多名,但是医院才百十人,既要照顾千余病号,还要做饭,我就从老百姓家里借来了压面机子,一天压了100多斤面条。”王云亭回想起当时的场景还非常激动。

1948年11月,济南战役结束后,华东野战军电令渤海纵队南下参加淮海战役,到兖州后又改徒步行进,医疗队炊事班的同志们挑着炊具、行军锅和油、盐、酱、醋,一路跟进。

王云亭说,南下途中,有非常多的惊险,下雨天爬山走夜路,经常有战友掉到井里,他们就用破布将彼此拴在一起,深一脚浅一脚地行走在山路中,走下坡路时,他们就坐下来像溜滑梯一样,从山上往下溜。

部队夏发一身单,冬发一身棉,战友们光着屁股穿棉裤,常年在野外、村头、街巷的潮湿地上睡觉,他身上生了疥疮,不能行走,只好坐在拉被褥的牛车上,走着走着,突然敌机吼叫着俯冲下来,他从车上滚了下来,落在了满是高粱扎子的地里,险些被秸秆尖“穿身”。“很幸运,多少次敌机轰炸,机枪扫射,我都幸运得躲了过去,直到战争结束我都毫发无损。”王云亭庆幸地说。

60年前的滨城

大都是土路土房子

1949年5月,上海战役胜利结束,上海完全解放后王云亭所在的部队进驻上海,直到1955年,王云亭复员回到老家,回到了吴家。“那时的滨州非常破旧,整个城区看上去都是破破烂烂,就连城墙都被敌军给推倒了,印象中只有杜家的房子是瓦房。”王云亭回忆说,那时的南街、北街不但很窄,而且都是土路、土房子,风一吹天空就飘起尘土,一下雨巷子、胡同都是泥泞。

“我刚回来的时候,机关驻地也没有像样的房子,还在老百姓家中,只有杜家有瓦房。”王云亭说:“后来杜家人都搬走了,杜家的瓦房就被当成了学校、商业局、公安局、兵役局,再后来经济稍微好些了,这些局机关都建立了自己的办公场所。”

谈到当时的社会状况,王云亭不停地说,那时真的非常艰苦,“吃穿住行与现在没法比。”改革开放之后,滨州市区发生了天翻地覆地变化,马路变宽了,车辆也多了,就连以前罕见的高楼也成了百姓日常居住的场所,王云亭感叹现在社会的变化之余,又说:“和平的社会环境,为百姓发家致富创造了条件,可一定不能忘记党,忘记前人的功劳。”

本报记者 王领娣

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。