精心雕琢,种出许多“葫芦娃”

惠民县淄角镇土户王村王相华用葫芦演绎人生

2014年10月09日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

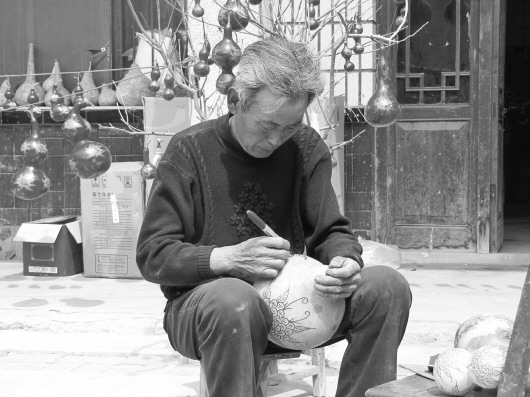

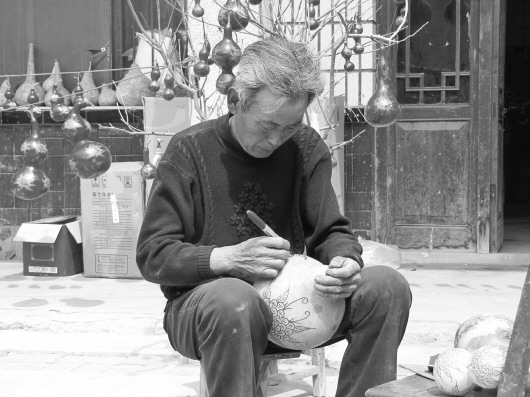

◥王相华正在为葫芦进行“上妆”。

文/片 本报记者 王文彬

本报通讯员 王军 赵书娟

不种粮食不种菜

房前屋后全葫芦

在惠民县淄角镇土户王村,有这么一个怪人:他的房前屋后甚至责任田里,不种粮食不种菜,种的全都是葫芦!他就是王相华。

近日,记者来到王相华家里。推门一看,整个院里摆了个“葫芦阵”,大的葫芦足有半米,小地葫芦只有手指头大小。最奇怪的是,王相华的葫芦竟然有好多种形状:有胖乎乎的坛子状,也有高挑细溜的,还有可爱的小鸭子形状的。

王相华从1993年开始进行葫芦艺术创作至今,从最初的突发奇想到现在的游刃有余,他已经和葫芦走过了21个年头。“别看着几个不起眼的葫芦,它们可都来自‘五湖四海’,这个葫芦来自北京,这个葫芦来自枣庄,这个来自江南。”王相华告诉记者,为了收集不同品相的葫芦,他可谓煞费苦心。

火把里庙会和胡集书会是王相华葫芦销售的两个旺季,每年单葫芦一项能给他带来6000元左右的收入。“这个70厘米高的葫芦,能卖到200元左右,这个10厘米高的葫芦也能卖到10元。外地客人很喜欢我做的葫芦,往往一要就是十几个。”王相华说。

制作工序有讲究

精心雕琢现神韵

一说起他的“葫芦娃”们,王相华脸上的笑容立马被一股认真劲所取代。他拿起一个胖乎乎的葫芦,翻来覆去打量一番,就动手了。先用砂纸打磨掉葫芦身上的外皮,用干布擦干净,然后给葫芦上一层清漆,放到一边,备用。

王相华说,晾漆过程不能着急,不能放在太阳底下暴晒,只能在阴凉处自然晾干。时间长短取决于天气,晴天、干燥的时候,一两天就可以了;遇到阴雨天气,时间就会长一些,有时候三四天,有时候五六天。

之后就是“上妆”了。为啥这么说呢,因为在葫芦上边画画就像给人化妆一样,得根据它的形状来决定。王相华说,画葫芦有许多讲究,适合的才是最好的!“就拿这个胖葫芦来说吧,它的特点就是胖,它不是婀娜多姿的美女,所以不能按美女来打造。我想着呢,画一组粮丰林茂的葫芦,这都凝结着劳动人民辛劳的汗水。”

等漆干的功夫,王相华领记者去看了他的作品,有仕女图、花鸟图、福禄寿喜等。在他的精心雕琢下,这些葫芦个个惟妙惟肖,变得细腻、生动、有活力。

说到产品的创新,王相华说,现在受知识的局限,自己所能想到的内容很有限,以后会加强学习,让这些“孩子们”的成长反映社会的文化和变化,把品种更多、更上档次的“葫芦娃”奉献给大家。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。