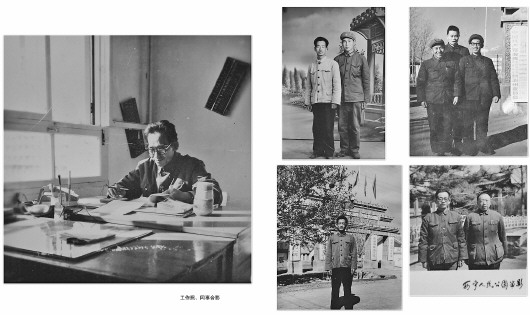

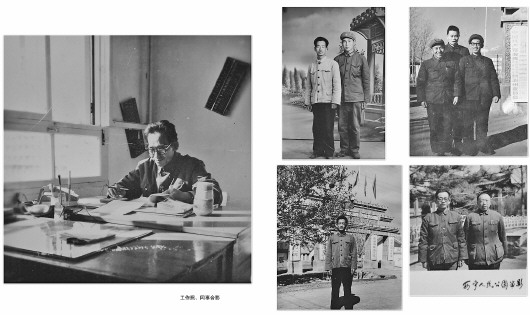

成萍为父亲所做的纪念册,收录了父亲年轻时留下的印记。

成萍的父亲是新中国成立后首批青海建设者,不满20岁就离开山东,踏上了那片满是黄沙的土地,奉献了大半生。上世纪50年代末,年幼的成萍跟着母亲去找他,被那里的艰苦环境吓了一跳。“到处都是黄沙和黄土,人只能住在帐篷里。父亲下乡工作,四个月全靠豆类果腹。”在这样的苦难中,父亲不但学会了骑马打猎,还学会了用当地语言交流,工作起来一丝不苟。

成萍说,父亲年轻时当会计,因为有1分钱怎么都对不上账,他反复核算整整两天没回家,直到在桌子缝里找到那1分钱。“父亲说公家的事一定要用心,他们那代人的工作态度,真让我自愧不如。”

1978年,成萍的父亲以干部身份被推荐上大学进修。毕业后本可以由青海省里安排工作,但他回到了基层。“后来有好几次可以调走,他都放弃了,就是为了报答曾经栽培过他的地方。”

上世纪90年代,父亲退休后回到山东老家,成萍却工作很忙,不能常伴左右。“他嘴上总说有事就忙,但心里盼着我们回家。有一年冬天,我买了件绿色的棉袄。每个周末父亲只要看到穿绿衣的身影经过,就站起来,觉得那可能就是我。”成萍感慨,“父母的心,永远在儿女身上。”

2013年,父亲的身体每况愈下。成萍整理了他写下的回忆录,以及父母从年轻到老的照片,制作成纪念册,送给他们。母亲告诉成萍,父亲当时特别高兴,纪念册一天看了十几遍,一会儿就念叨一句,“小萍做的纪念册,你再拿出来让我看看。”看到父亲高兴得像个孩子,成萍觉得,这是她这辈子做的最对的一件事儿。

本报见习记者 王晓莹 实习生 韩秋阳

附:成萍来信

父亲:

今天是2014年的最后一天,我好想好想您。去年的这个时候,病痛夺走了您,但我知道,您一直没有离开,因为您是一个让人尊敬的,给予我们理想、信念与温暖的父亲。

上世纪五十年代,您作为第一批建设青海高原的开拓者,走进了柴达木盆地。可那时您已经是咱们济南二中的学习尖子,有无限美好的前途。当年青海来济南招干,您告知家中,就随着招生的干部过去了。那时的青海方圆几百公里都是飞沙走石,龙卷风一刮,直卷得黄土像根柱子直冲天空,帐篷稀稀拉拉地支在黄土沙坡上,只有稀罕的袅袅炊烟告示着这儿有人,有生命!

您就是在这片热土上学会了骑马、打猎。您会用不同的语言与当地的人交流畅谈。您就是在这样艰难的工作和生活环境中行进着。您上了中国人民大学,毕业后好多地方要您去,可您说:“我已经是这方土地的人了,离不开了。”您没有犹豫就返回了青海。您对青海的眷恋如同自己的故乡,一切都无怨无悔。您为青海的建设贡献出了一生。

2015年了,我妈和我们都盼望着您的外孙子快快结婚,到时我们再通过时光邮局告诉您。我妈现在挺好的,有时也想您,但有我们在她身边,您就放心吧!

注:读者写作于2014年12月31日,来信有部分删改。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。