误解了

汪国真

2015年05月25日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

□胡念邦

半夜醒来,突然想起了汪国真,竟至再也无法入睡。

如果不是媒体报道了这位诗人59岁的生命遽然逝去,或许,我永不会想起20多年前有过这样一位诗人;永不会记起他那些一夜之间花开满枝却在清晨凋零的诗。

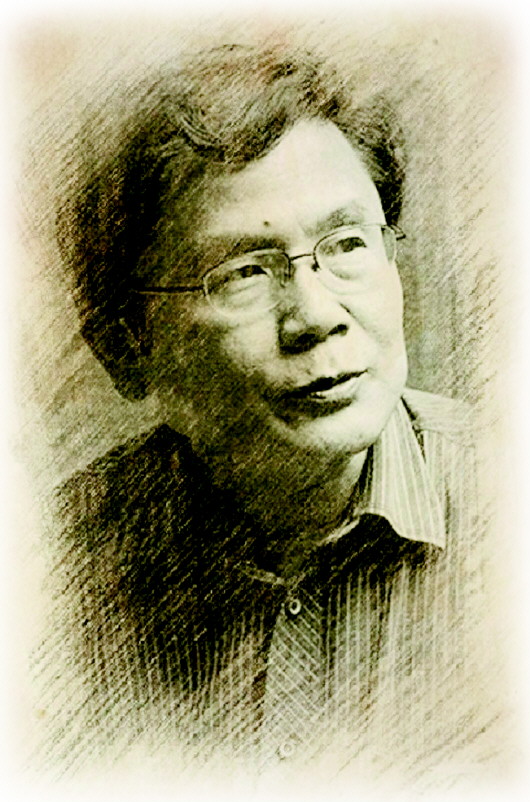

如今,寂寞的诗人在落寞中死去,久违了多年的身姿重新出现在报纸上,却已不再是他年轻的模样。20多年前,照片上的汪国真就像他的诗句一样,美好、单纯、平滑,没有一丝褶皱。

“沧桑抹去了青春的容颜,却刻下了纵横交错的山川。”如此轻盈的诗句只因他年轻才能写出来,无言的解读却要等到老年。隽丽而富有朝气的诗句抗拒不了时间的残忍,似乎只是夜间的一更,沧桑便将沉郁和深思镌刻在了诗人曾经充满憧憬的脸上。

20多年凝固成的这一瞬间,仿佛将他全部的诗歌重新诠释。

然而,这不是我今夜失眠的原因。

不知道是为什么,他的诗会在那样一个特定的时候出现;也不知道为什么,这样的诗句会即刻俘获众多少男少女的心。所能知道的是,有许多诗人瞧不起他,不承认他是诗人。尤其是在愤世嫉俗的诗人那里,他不仅受冷落,而且遭蔑视;甚至在他离开这个世界后,一位著名诗人依然愤愤地说:汪国真的诗全是假诗,完全是对诗歌的一种毒害——他的愤怒竟然能保持20年之久。

说实话,当年,我也不喜欢汪国真的诗。我并不懂诗,只是觉得,他的诗太清浅、不深刻,离真正的人生太遥远。那些诗行,更像是校园青草地上幻化着片片霓虹的露珠。面对夜间流血的伤口,能有什么功效呢?

文如其人。汪国真的诗就是汪国真这个人——那时,我们只会这样看;我们也一直是这样看的:写出这样诗句的人,毫无疑问属于桃源中人,轻飘、自安;没有忧患意识,不关注现实,背对人间苦难。实际上,这不是论断一个人的诗歌,而是在论断一个人。2009年的一次诗歌节上,汪国真被冷落在一隅。无论是60后,还是70后、80后,没有一个人过去与他交谈,只在他的背后戳戳点点,把一位诗人当成笑谈。

今天,当我人生的尘埃已渐渐落定,再一次凝视诗歌节上的这一场景,有一些心酸,有一些隐痛,还有一种亏欠。即使不喜欢读他的诗,也不应该这样对待一个人。我也是妄意评说汪国真背影的其中的一个。在人世间,有谁能分辨自己与他人眼中的梁木和刺呢?

然而,这不是我今夜不能入眠的原因。

一切是缘于白天读到的一篇采访录。它让我第一次看到了诗歌之外的另一个汪国真,看到了作为一个人的汪国真。我强烈地意识到,我们误解了汪国真!

与诗人相交了20多年的朋友朱顺忠说:汪国真其实是一个愤世嫉俗、非常愿意为现实说话的人。某个历史纪念日,他说起遗忘是一种不应该犯的罪过,话说得很长,“如果把遗忘当成习惯的话,那么这个罪过就更大。”

话说得很长。都说了些什么呢?那一定是让我无地自容的一些话。20多年了,在安逸和自欺中,遗忘也已经成了我的习惯。这不是失忆的遗忘,这是故意的遗忘,是灵魂的遗忘。

汪国真不仅能说很长的话,他还会长话短说,说关注社会事件的话。有一次,他打电话给朱顺忠:“我就问你一句话。”汪国真要问记者朋友的这句话是,一起全国闻名的被错杀冤案平反之后,那些制造冤案的人是不是受到了惩处?这曾是他们长久的话题。当听到朋友否定的回答后,汪国真只气愤地说了四个字。那是一句骂人的脏话。

朋友说:这个放浪不羁的汪国真,才像大家级别的诗人。他用那样美的语言写诗,最后的结尾却是一句脏话。

两个月之后汪国真去世。这四个字是他留给这个世界的遗言吗?

在我看来,这四个字的脏话,和他说的那些很长的话是同质的,与他的诗歌也是同质的。他只是用不同的表达分离了他对这个世界的热爱和愤怒。

我第一次清晰看到了汪国真远去的背影:一个有良知、有公义、有担当、充满了人文关怀的知识分子,一个对生活、对生命、对美好事物充满了真诚的诗人。

这是汪国真留给世人的真实背影。

在这个失眠的夜晚,我努力从记忆深处寻觅汪国真的诗句,方醒未睡之际,浮现出的总是一张张了无痕迹的白纸,蓦然间,似有一团红滴落在纸上,慢慢洇开来。那白,似雪,洁净纯美;那红,如血,炽热浓烈!红与白交融映衬出的青春生命,在20多年之后的这个夜晚,如此粲然,令人无法自持。

(本文作者为山东作协会员、青岛散文学会副秘书长,曾获第四届老舍散文奖)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。