继海地维和后,时隔十年张玉征再赴利比里亚执行任务

从军十六载,只在家过了一个年

2015年06月19日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

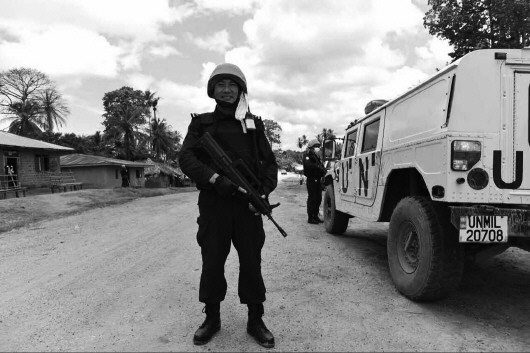

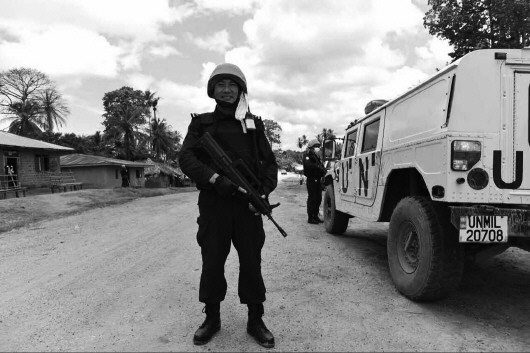

张玉征在利比里亚执行维和任务。

2014年,埃博拉病毒在南非肆虐,利比里亚成了病毒爆发的重灾区。官方数据显示看确诊患上病毒后的死亡率接近100%,国际上将利比里亚称之为“人间的地狱”。 2015年3月,滨州边防支队冯家边防派出所张玉征以维和防暴队战斗队队员的身份,踏上了奔赴利比里亚执行维和任务的道路。南非的任务繁重危险,家里的思念伴随着张玉征,希望他平安归来。

本报记者 杜雅楠

本报通讯员 王明 孙利

掰着手指计算离开的日子

照片里的张玉征,戴着蓝色的钢盔,皮肤黝黑,一身帅气的军装,脸上洋溢着自信的笑容。这是张玉征赴利比里亚维和出发前的照片,这张照片在母亲刘建荣的手指下不知被抚摸过多少次,“三个月零六天了,听说都瘦了快20斤了。”

1999年,18岁的张玉征带着大红花,在父母乡亲的支持下,踏上了从军之路。那一年,张玉征的弟弟生病,家里的经济拮据,父母扛下了巨大的生活压力,张玉征曾偷偷藏起入伍通知书,想为家里分担。刘建荣说:“我和他爸爸都不同意,我家勇(张玉征的小名)从小就想当兵,我们不能因为家里的问题就耽误了他。”

2010年,张玉征从军校毕业,被分到了离家20多里地的冯家边防派出所,老两口见儿子的次数渐渐多起来。“勇当兵以后,一年多才回家一次。每次回来的时候就打电话说让他爸称上肉,买上韭菜,让我给他包饺子吃。”刘建荣笑着说,“勇就是爱吃我包的饺子。”

2005年,张玉征在部队的举荐下,申请了参加海地执行维和任务。而此时,张玉征的奶奶病倒了,为了不耽误张玉征训练,父母没有告诉他。奶奶病重,在病床上一遍一遍叫着张玉征的名字。张玉征在电话里跟刘建荣说,自己梦里梦到奶奶在喊自己,却越走越远,怎么也追不到。这年夏天,奶奶去世了,临终前,老人说,自己是见不到大孙子了。由于体力透支,精神崩溃,父亲张志宏也随之病倒。封闭训练结束,张玉征听到家中一个接一个的消息,第一时间就想奔回家去。一路颠簸,就在离家不足2小时路程时,他接到了紧急归队的通知,不得不返回部队。

刘建荣在新闻联播上看到过维和部队,知道参加维和的危险:“我不想让他去,他离家远回来的少,但我至少知道他安全,可是这一下子去那么远,真枪实弹的打仗,我怎么舍得啊。”在电话里,刘建荣和老伴就能听到子弹飞过的声音,每一次都心惊胆战,但是张玉征都是报喜不报忧。2006年张玉征维和回来,一进家门,刘建荣的眼泪一下子涌了出来:“孩子一进门我都不认识了,又黑又瘦,不知吃了多少苦、受了多少伤啊。”

2010年,张玉征到所里上班,经常能回来看看二老,但是每次都是只待一会儿就走了。有的时候时间来不及,就把给母亲买的烧鸡、水果挂在门上,悄悄离开。“这十几年来,就是今年春节一家人在一起过了一个年。”2014年,张玉征的弟弟结婚,张玉征和妻子一起回家,一家人一起照了全家福。刘建荣摸着照片:“这也是唯一的一张一家子在一起的照片了。”

张玉征走了三个多月,刘建荣和老伴天天都在掐着手指算,电话里的张玉征仍然是报喜不报忧,但是老人知道那里传染病厉害,每次都叮嘱儿子注意安全。“到今天是3个月零6天,我们都想他了。”

出国抓小偷的爸爸 别忘了我的奥特蛋

9页表格画着回来的时间

A4的白纸,用不同颜色的彩笔画上方格,标上数字,每页45个,刘小敏画了满满的9页。这是她给自己和儿子做的倒计时表,还有290天。一个月前,刘小敏听说这次维和任务从8个月延长到了12个月,“我其实早就做好了准备,这些年已经习惯了。”

刘小敏说,自己一早就知道两个人的生活会聚少离多,但是怎么也没想到会是如此的“聚少离多”。2006年,刘小敏在去青岛的时候认识了正在青岛训练新兵的张玉征,这时的刘小敏正在日照上大学,而张玉征则即将到新疆去读军校。接下来的三年,两人只能靠电话、网络联系。2010年,张玉征毕业,刘小敏也已回到老家烟台工作,两人结婚了。

为了离父母近一点,张玉征分到沾化冯家边防派出所,刘小敏也决定跟着张玉征到滨州生活。但是由于对滨州的工作、生活不适应,刘小敏不得不回到烟台,把家也安在了这里。从滨州到烟台,坐长途汽车要6、7个小时,有时候任务忙,张玉征2、3个月才能回家一次,路上一耽误,在家的时间也就一天。

2011年春节,刘小敏怀孕5个多月了,此时的张玉征正在威海新兵连训练。在部队的安排下,刘小敏挺着肚子在军营里度过了婚后的第一个春节。“我怀孕的10个月,除了那个春节我们在一起待了3天,他几乎一天都没有陪过我。”2011年春天,他们的儿子小迪硕出生了。“那天是我父母陪我进的产房,孩子是早上6点多出生的,张玉征赶到医院的时候已经下午两点多了。”

孩子感染了手足口病,半夜发起了高烧,外面下着大雨,慌乱之中刘小敏只能打电话叫醒了自己的父母,打车、挂号、输液、办手续,楼上楼下一直忙到天亮。第二天中午孩子醒了哭闹着要爸爸,刘小敏心疼又无奈:“不是第一时间没想到他,但是他离这么远叫他也回不来,就自己扛过来了。”照片里的刘小敏娇小瘦弱,她竟能用轻松坚定的语气讲述着这一切。

2015年3月,张玉征奔赴利比里亚执行维和任务。这是结婚以后分开时间最长的一次,送走了丈夫,刘小敏拿儿子的彩笔在A4纸上画了一个“倒计时”表格。一年的时间,每天占一个格,标着日期和距离回来的时间,每过去一天,刘小敏就在表格上打一个对勾。“张迪硕开始每天都要问我爸爸还有多久回来,我不想提,3百多天想起来就觉得长,我就告诉他想爸爸了就看看这个表。”

“爸爸,你别忘了我的奥特曼蛋。”这个父亲节,小迪硕最想告诉爸爸的,就是爸爸能带着奥特曼蛋来看他。张玉征离家赴非维和3个多月,有人问张迪硕爸爸去哪儿了,他骄傲地告诉别人:“爸爸去国外抓小偷了。”可是转身就追着妈妈问,“爸爸还有多久回来啊?”

刘小敏说,张玉征在家呆的时间很短,那些爸爸哄孩子睡觉、给孩子洗尿布、冲奶粉的场景,在他们家里似乎从来没有出现过。为了让儿子知道“爸爸”的存在,刘小敏只能天天在儿子耳边念叨,一遍遍地教儿子叫“爸爸”。小迪硕8个多月的时候,能喊“爸爸”了,“张玉征一开始对孩子没什么感觉,听到孩子喊爸爸的一瞬间,好像整个人都变了。”张玉征从两三个月回家一趟变成一个月回家一趟,单位如果安排到烟台培训、出差,他也是积极争取。“孩子长得跟他很像,虽然见面少,但是他还是很崇拜爸爸,常说长大了也想做解放军。”

迪硕慢慢长大了,对爸爸能在身边的渴望越来越强烈。知道爸爸要回来了,小迪硕一张天都会处在亢奋状态。一次妈妈告诉他爸爸晚上7点到家,他就一直等爸爸回来吃晚饭,“那天张玉征路上转车耽误了两个多小时,孩子就一直问我爸爸怎么还没到,直到张玉征到了家和他玩了很久,他才肯睡觉。”迪硕上幼儿园了,一直都是妈妈或者姥姥姥爷接送,只有等爸爸回来的时候,他才有机会和爸爸一起回家。

张玉征每次回家,都会给妻子和儿子带礼物,“他会给我买些小首饰,给儿子买衣服,买玩具,但是他买的东西都很丑,基本上都会压箱底。”刘小敏笑着说,“但是我懂,那是他表达爱的方式。”

6月12日是迪硕的生日,可是远在南非的张玉征没有给他送礼物,迪硕很伤心,说不想理爸爸了,刘小敏告诉他爸爸在外国执行任务,不方便给他寄,迪硕说:“我不要爸爸寄,我就想让爸爸开着车给我送回家来。”

本报记者 杜雅楠

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。