8日,今年90岁的非遗守望者,画家张宗源先生在家中作画。

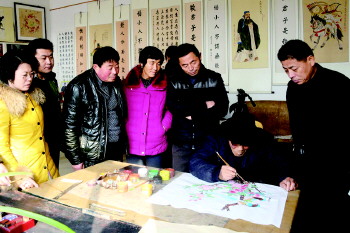

张宗源(中)展示他的画作水浒传人物。

据了解,张宗源先生是清代被道光帝封为文林郎的著名画家董立元的嫡系传人,他19岁拜其岳父学习董庄绘画技艺,其实董庄绘画就是传统的中国画,他的作品不管是花鸟还是人物,均浓郁地蕴含着十足的乡土气息、静雅不华、古朴庄重、每一幅作品好似久远的仿古中国画受到了各界人士的喜爱。张宗源老先生虽已年届9旬,但他表示:“在有生之年一定把董庄绘画艺术延续下去,这也是我们老艺术人的责任,让中国的传统文化生生不息。”

据该镇宣委委员刘爱民介绍,张宗源老人是董庄村的女婿,从19岁就在董庄岳父家挥豪习画,今年11月,董庄中堂画被山东省文化厅评定为山东省第四批省级非物质文化遗产代表性项目,作为董庄女婿的张宗源由作画至今已有71年的历史,其作品继承、发展了董庄中堂画的衣钵,荣幸的成为董庄中堂画非遗传承人之一。

张宗源老人虽然已年届9旬,但他耳不聋、眼不花身体康健,每天除拿出1小时时间骑自行车锻炼,其它时间均与笔墨纸张相交,目前他的画作不但继承了董庄中堂画的优点,而且在实践经验中不断探索与发展,他创作的古典人物长卷尤其受到各界人士的厚爱,静雅不华、古朴庄重、每一幅作品好似久远的仿古中国画。

董庄中堂画具有浓郁的生活气息

相关链接

茌平董庄中堂画历史悠久,世代相传,底蕴深厚,题材内容十分丰富,为世人所称道。其始于1571年(明隆庆五年)。河北省清河县人董月迁移到董庄落户,到其第六代董继白(字松云,约1725—1796)的花鸟画就有了一定的水平。有前几代人取得的成就,到第八代董立元,他的人物画创作是他作品的主要组成部分。他曾在孔府任画师多年,时人有“崔字杜虎董人物”之称。由于他的绘画成就,被道光皇帝授予“文林郎”的称号。董立元的影响,带来了在他以后一百年间的最繁荣时期。

中国为礼仪之邦,人们向来讲究雅趣,将琴棋书画列为“文化人”的四个基本技能。过去家中的堂屋为接待客人的主要场所,为了体现家庭文化品位,便在堂屋冲着正门的墙上挂一幅中堂画。中堂画顾名思义,悬挂在正堂(堂屋)正中的画,内容为山水人物,闲云野鹤,左右加副文意吉祥的对联。

董庄中堂画技法上来看以工笔为主,过去主要是照谱描绘,内容题材上以清朝的董立元的人物为代表,包括《三仙炼丹》、《麻姑献寿》、《八仙》、《禹王锁蛟》、《福禄寿图》、《八骏图》等。另有山水、花鸟等,具有浓郁的生活气息,既有写实主义手法,也有浪漫主义的想象。作品曾销往本省各地及河北、河南、山西、安徽、黑龙江、吉林、辽宁等省,受到社会各界欢迎,在北方民间有着较大的影响。1984年,由中国美术家协会组织的“中国民间艺术品展览”,选入了董庄绘画作品两件,赴香港展出并获得好评。

茌平中堂画作为一种艺术现象,前期主要是以董庄董氏一门相承的,其代表人物董继白、董玉池、董友谅等人,在风格和题材上都不尽相同,艺术水准较高。后期的作品,由于商品属性的日渐增多,呈现出农民画的特点,其审美风格更加接近于农民的需求。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。