给山东微电影号脉

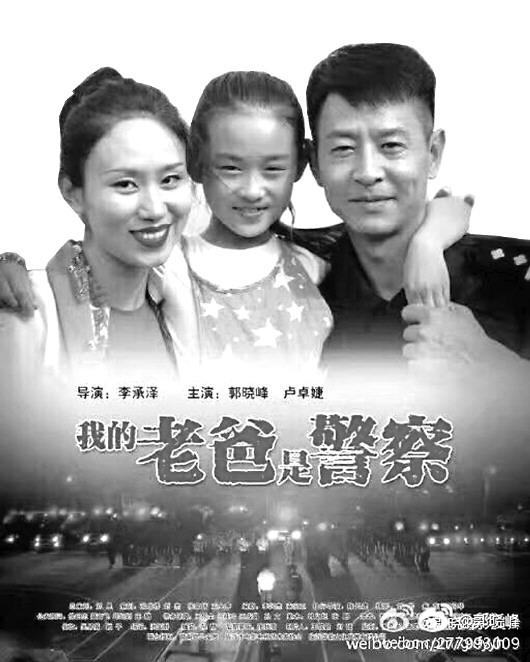

◤《我的老爸是警察》等6部山东微电影曾斩获金鸡百花电影节国际微电影展映优秀影片奖

本报记者 师文静

微电影不再“小微”

创作者和题材都拓宽了

当院线电影一路狂奔的时候,微电影也没闲着。2010年,中国首部微电影《一触即发》问世,并开创了“微电影”的概念。这两年关于微电影的话题持续不断,先是中国影协成立微电影工作委员会,随后各种全国性的微电影大赛风生水起,张艺谋、冯小刚、姜文等业界大腕也纷纷投身微电影,拍摄了《看球》《一部佳作的诞生》《早十年的童话》《百花深处》等叫得响的作品。

据统计,中国微电影产业总产值达700亿元,作品年产量达2万部,已进入发展快车道,预计未来3年内总产值有望超过1000亿元。于海丰说,尽管发展迅速,但与有一百多年历史的传统电影相比,年轻人聚集的微电影,在讲故事、剧本创作、人物塑造上,甚至如何把握微电影的特征上都有或多或少的问题。“但有人认为,未来大电影的人才,一定是在千万微电影的‘小试牛刀’中历练而成,未来的中国电影人才一定有来自微电影创作的。”

于海丰见证了山东微电影的发展。从2004年左右大家开始用DV拍摄短片,到2010年正式有了“微电影”后,山东的创作队伍逐渐壮大,这两年《我的老爸是警察》等6部微电影斩获了金鸡百花电影节国际微电影展映优秀影片奖,山东的微电影作品影响越来越大。

“通过这些年举办山东青年微电影大赛,可以感觉到近年微电影作品很丰富,每年征集千余部作品很轻松,作品质量也逐年提升。之前,创作者以大学生群体为主,近年来则以大学生、专业电视台、电影爱好者、文化公司的投稿为主。主题从校园恋情、支教、找工作,逐渐拓宽至民生、政治、社会等各类题材,主题丰富,也很厚重。”

挖掘熟悉领域和题材

别好高骛远

于海丰说,电影的成功,不在于演员有多大牌,投资有多大,关键在于讲述一个好故事。美国著名编剧悉德·菲尔德曾说,“一部伟大的剧本,可以创作出一部伟大的电影,也可以拍出一部非常糟糕的电影,但是一个糟糕的剧本,拍不出伟大的电影。”可见故事和剧本的重要性。在看了无数失败的微电影作品之后,于海丰认为,微电影创作者在开始创作之前,一定要想清楚,“电影要与观众探讨什么问题,重点要表达什么思想,因为思想是一部电影的灵魂。”

感动无数观众的外国短片《一双小鞋子》以及戛纳获奖短片《黑洞》都是非常成功的微电影,也是很多电影人常拿来举例子的作品。于海丰说,微电影的关键是人物少、场景少、时间短,可惜这三个特征现在还有很多人把握不住。在新时代,微电影要获得持续的生命力,不只是提供娱乐,更要提供感动。

于海丰给微电影创作者提出了非常中肯的意见。她说,现在的年轻人很有才华,接受能力强,但是通过作品会发现,他们最大的软肋是写了一些自己不熟悉的题材,写了自己没有的人生经历和体验,作品容易浮夸和浅薄。“一定要写自己熟悉的领域,自己能把控的题材,一定激发创作灵感再去创作。不少人好高骛远,追求大导演王家卫的拍摄风格,但是作品却不知所云。有才华的年轻人如果能解决了这些问题,距离成功就不远了。”

目前,业内普遍认为,微电影在题材、制作、传播等方面存在不少问题,比如题材不够丰富、叙事手法平庸、商业气息太浓、盈利模式有待开掘等,很少产生具有影响力的作品和导演。

对此,于海丰说,“我们现在生活在一个微时代,微博、微小说、微电影都是潮流。虽然微电影从业者大部分都是草根,微电影也存在很多现实问题,但仍然有很多电影爱好者对此抱有热情,需要专业人士和专业机构做一些引领。随着创作者文化素质和专业素养的提升,能拍出专业性、高艺术水平作品的人会越来越多,微电影会越来越受到重视。”

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。