齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 王昱

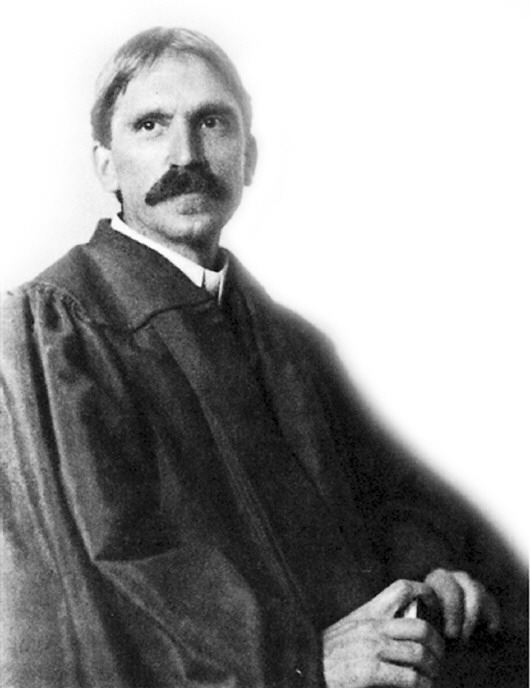

六年小学、三年初中、三年高中,实验中学、实验班体制,以及“大胆假设,小心求证”“实践出真知”,这些今天影响中国人至深的教育制度与名言,你是否想过,最初都来自百年前一位远道而来的“洋和尚”呢?此人就是在中国有“西洋孔子”之称的杜威。

1919年,杜威远道而来,开始了他那场对中国教育、哲学发展影响至深的访华之旅,梁启超曾将其与千年前印度高僧鸠摩罗什来华相提并论,称之为中外文化交流的一大盛事。百年之后,我们重新回首,会发现这样的称赞绝非过誉——从某种意义上说,今天中国受过教育的人,某种意义上都受过这位“西洋孔子”的影响。

他的到来:一住两年的意外之旅

说起来,影响甚巨的杜威访华之旅,其实起源于一场意外的邂逅。

1919年2月,杜威偕夫人与女儿利用学术休假机会赴日本游历、讲学。彼时的杜威在美国已经功成名就,他1859年出生于美国新英格兰,年少时是典型的学霸,20岁就毕业于佛蒙特大学,5年后获得约翰·霍普金斯大学哲学博士学位,先后在明尼苏达大学、密歇根大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学任职,为美国早期实用主义三大代表人物之一,也是芝加哥学派的先驱,在学术领域取得了无可撼动的地位。

1919年,杜威已经60岁,到了功成身退、享受生活的年纪,所以在访日期间,杜威与家人把更多的时间花在了享受异域风光上。然而就在此时,杜威接到了他的学生、北京大学教授胡适的邀请信。恰巧当时北京大学的蒋梦麟和南京高等师范学校校长郭秉文等也在日本,他们登门拜访杜威夫妇,并以北大、新学会、尚志学会、中国公学的名义,向杜威发出正式邀请。架不住多位学生的盛情相邀,杜威这才决定到中国走一趟。

彼时的中国正处于一个十分微妙的时刻,一方面,民国初年军阀混战的格局,意外地在中国创造了一种活跃的文化、舆论气氛,新文化运动已经兴起;另一方面,以胡适为代表的留美派试图在运动中扩大自身的影响力。身为美国实用主义哲学泰斗的杜威在这一敏感时刻到访,必然会产生举足轻重的影响,这也正是胡适等人盛情邀请他前来的初心。

然而,到访之初的杜威尚未认识到这些问题。1919年4月30日下午,日本客轮熊野丸号停泊上海港,杜威的中国之旅就此展开。胡适、蒋梦麟、陶行知等几位弟子早在码头等候,他们将杜威一家安顿下来后,胡适向他详细介绍了中国正在进行的新文化运动,以及请杜威到中国演讲的目的。抱着游山玩水之心前来的杜威,对这个古老而神秘的国度顿时充满好奇。他计划游历中国后,同年夏天就返回美国。

然而,就在杜威到达中国五天后,五四运动爆发了。

朝气蓬勃的五四运动,重新激起了身为哲学家和教育家的杜威的研究之心,这个古老的中国迸发出来的青春热情和生命力深深吸引了他。在给哥伦比亚大学同事的信中,他说:“西方再也看不到同样的东西,这几乎是恢复青春……”他想留下来看个究竟,便改变了回国计划,而这一待就是两年。

1921年在即将离开中国时,杜威高度评价了这段岁月:“这两年,是我生活中最有兴味的时期,学的也比什么时候都多……我向来主张东西文化的汇合,中国就是东西文化的交点。”在回到美国后,杜威成了最为坚定的亲华派,晚年一直在呼吁美国不要干预中国内政,呼吁美国“要像国家对国家那样对待中国,而且要让其他国家寻求类似独立不依的道路”。

他的行迹:念对经的“外来和尚”

究竟是什么让杜威对这个游历之地如此着迷?也许是因为杜威发现,自己的思想刚好与当时中国所面临的问题若合符契。

1919年5月12日,正在上海的孙中山亲自拜访来华不久的杜威。杜威在给女儿的信中这样描述当时的情景:“昨晚我与前总统孙逸仙共进晚餐,席间我发现,他是个哲学家。他新近有本著作即将出版,他认为,中国的弱点在于人们长久以来受制于古训‘知易行难’。他们总是不愿采取行动……所以孙先生希望通过他的书,引导中国人形成‘知难行易’的观点。”

巧合的是,强调实践在认识世界中的作用,刚好也是杜威所研究的实用主义派哲学的代表性观点。事实上,不仅是在古代中国,古代西方的学者同样存在着重视认知而轻视实践的观点。自苏格拉底开始,古希腊哲学就将如何认识真实的世界作为哲学的最大命题,为此争论千年而不休。实用主义的突破之处在于,指出脱离实践而空谈认识世界是毫无意义的,真理的验证标准在于它能否对现实有指导作用。

这种重实用的观点刚好与孙中山等中国思想先行者达成了共识,当时的中国思想者在救亡图存的国难压力下,也在大声疾呼知识精英应当勇于实践。早在杜威来华之前,他的学生胡适就以“实验主义”为题,在民国教育部进行了四次讲演,全面介绍了杜威的哲学思想。对于实用主义的方法,胡适将其高度概括为“大胆的假设、小心的求证”,成为流传至今的名言。这些讲演内容,先后发表在《新青年》《新教育》《新中国》等刊物上,在国内引发了巨大反响和讨论,可以说,杜威还未到中国,教育界对他已有了基本了解。

于是杜威惊奇地发现,他在中国的演讲比在美国还受欢迎,两年多时间里,他一共作了两百多次讲演,大部分是关于教育问题。抵达上海后,他在江苏教育会作了两场题为《平民主义的教育》的讲演,由蒋梦麟口译,有千余青年冒雨赶来,“座为之满,后来者咸环立两旁”。

此后,他先后在教育部礼堂、清华大学等地作了58次演讲,系统介绍了他的实用主义哲学,其足迹遍及辽宁、河北、山西、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、江西、福建、广东等11个省和北京、上海、天津3个城市。所到之处,均受到热烈欢迎。

相比同期到访中国的罗素等人,杜威更受欢迎,一个先天优势是他有个好学生——胡适。在两年多时间里,胡适从各方协调安排杜威的行程,担当翻译。对杜威这些艰深的哲学和教育思想,胡适总能生动地进行中国式传达。在胡适和陶行知的帮助下,讲演内容发表在《晨报》《新潮》等报纸杂志上,并汇编成《杜威五大讲演》一书,该书在新文化运动的高潮时期出版,自1920年6月出版至1921年8月杜威离华前的一年时间内,重印了13次,每次印刷达万册,此后又多次印刷。杜威在当时中国产生的轰动效应,可见一斑。

他的影响: 改造中国教育的设计师

对于中国来说,杜威首先是以一个教育家的形象被铭记。杜威在中国各地的演讲中,教育方面的内容始终是最主要的组成部分,而其毕生所研究的哲学,反倒退居次席。这不得不说很有可能与杜威本人在中国的所见所感有关:提倡教育与实业结合。他亲眼看见了当时中国的羸弱,因此强调学校所授知识要切近地方的实业,让课堂知识和地方实业经济的具体发展挂钩。

在杜威这个老师的“撑腰”下,胡适、陶行知、蒋梦麟等“杜门高徒”推动并最终促成了一场对中国影响深远的教育改革运动。

传统中国有自己的儒家教育制度,原本就过于强调知识的单向灌输。甲午战争以后,受败于日本的刺激,中国教育制度又开始大规模向日本学习。日本当时的明治式教育制度则师法于德国的普鲁士教育,强调严格的纪律和教师对学生单向的灌输,尤其是在小学、中学等基础教育中,填鸭式的知识授予和准军事化的纪律管束更是这种教育的特点。

然而,杜威的到来为中国教育吹来了一股新风。他的理论中,强调教育应当尊重学生的天性,强调教育应当与实践相结合,更强调教育制度当中的民主精神。杜威的名言是“学校即社会,教育即生活”,一个人受到过什么样的教育,就会过怎样的生活,而气氛压抑、体制僵化的学校必然会塑造出一个同样专制、缺乏生机的国家。因此,中国想要救亡图存,改造国家和国民性的首要任务应该是搞好教育。

对于这一点,在他的学生中,做得最好的是民国著名教育家陶行知,他发挥了杜威“教育即生活”的原则,结合中国教育实践,提出“生活即教育”的新主张,并广泛应用于实践。他在南京、杭州等地成立了众多实验学校,杜威还亲自去其中的一些学校做过考察。即使是战争时期,陶行知依然坚持教育普及工作,创立了中国现代教育的新体系和新模式。

1921年,当杜威即将离开中国时,在胡适、陶行知等人的影响下,当时的国民政府教育部颁布了《教育体制改革法令》,该法令遵循的就是杜威“发展儿童中心教育”的原则,其具体纲领也基本出自杜威的教育原理,如促进民主精神、推行生活教育、鼓励个性发展等。

1922年,中国施行的学制改革,所采用的美国模式(小学六年、初中三年、高中三年、大学四年)及所提倡的设计教学、问题教学等教学方法,也都是对杜威教育思想的贯彻。

可以说,正是在杜威的影响下,民国后期培养出的一批中国新知识分子,克服了中国传统士大夫眼高手低的习气,也没有染上同时代日本知识精英普遍的死板、专横的气质,他们活泼、包容、充满生机、乐于实践。虽然这种气质因为种种历史原因一度被打断,但它还是被埋藏在了此后中国知识分子的文化基因当中,并在改革开放之后重新得到了复苏。

北京大学校长蔡元培曾将杜威称作“西方的孔子”,这并非谬赞。百年前,他的到来确实为中国教育吹进一股新风。百年之后,面对同样横亘在中国人面前的教育难题,我们也应当多听听这位“西洋孔子”的呼唤:学校即社会,教育即生活,一个民主、文明、勇于实践的民族,一定是靠一所所具有同样气质的学校塑造出来的。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。