获得《脱口秀大会》冠军的卡姆上了《吐槽大会》显然是被寄予厚望的。如果说在脱口秀上,他的表达方式是因为嘉宾和观众“听得多了就觉得被吸引”,让他拿了个冠军,《吐槽大会》则是他强化自己幽默、爆笑特质的最佳途径。但《吐槽大会》两期节目看下来,作为吐槽者的卡姆却越来越尴尬了:既不能一顿暴说,又不怎么好笑。

齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 张宇

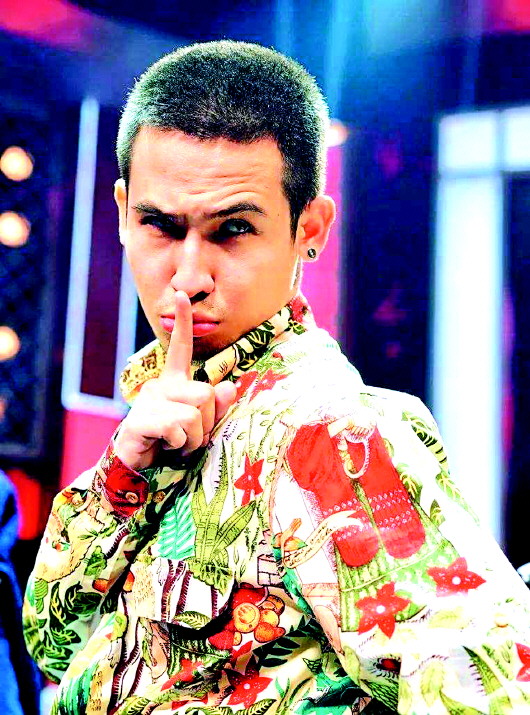

笑闹的卡姆

不输出观点

说实话,第二季《脱口秀大会》把冠军给了卡姆,有点放弃标准、特色取胜的意思。如今大家需要的是减压和笑声,谁能够带来笑声谁就是冠军,至于是《脱口秀大会》,还是《吐槽大会》,还是什么《笑傲江湖》,《欢乐喜剧人》,似乎是一样的。按说,脱口秀主要是输出观点的,不管是生活中还是社会上的,表演者通过语言技巧、节奏、表情、体态以及台上台下的互动等,以幽默有趣的方式提出问题、探讨问题。如果按此要求,这一季《脱口秀大会》冠军确实给得有点莫名其妙,甚至有人称,“卡姆夺冠”对真正讲究的脱口秀来说是一种讽刺。

卡姆的表演风格很有特色,有攻击性、有宣泄和代入感,在很多年轻人看来精彩又好笑,但是只靠一顿暴说或者挤眉弄眼等夸张的表情、肢体动作,带起观众的节奏和情绪,这不是脱口秀,而是讲笑话,演喜剧小品。况且只强调“炸”和“燃”显然是没对准焦点,这也许不是卡姆的错,但卡姆的脱口秀被批评没有逻辑、莫名其妙是有道理的。

与《脱口秀大会》相比,卡姆似乎更适合上《吐槽大会》:六七分钟,吐槽主咖加副咖五六位嘉宾,目标可以分散,不一定非要有观点。尤其在节目中,其他嘉宾,不管是主咖还是副咖,用的都是王建国、程璐等人创作的稿子,属于他们借嘉宾的嘴吐槽。而卡姆则不是,他有创作能力,喜欢犀利暴说又善于表演,《吐槽大会》发挥的几乎都是他的长项。参加节目顺便也可以练练兵,让他巩固一下热度和人气。

“自我刨梗”

不算高级

《吐槽大会》中的卡姆,并没有吐槽得更生动好玩,而是仍延续了《脱口秀大会》中浮夸爱演、一副不屑狂躁的样子,既没该有的“狠”,还一次次码“老梗”,让人很是尴尬。如,嘴上说着获得脱口秀大王没什么了不起,内里却是洋洋得意地嘚瑟。在节目中他不断强化提示、强调自己的“包袱”,不知道到底是为了喜剧效果还是觉得观众笨。

比如吐槽过程中植入某二手车广告,植入完成后他显摆一句“一个商业植入都这么有节奏”……在很多人看来,这些所谓的点题或明示其实是一种“找补”,透着一种急于让人明白他要说什么或者急着指出包袱在哪里的刻意,这基本上不是“狂”,而只剩下“躁”了。

《吐槽大会》干的是请“话题人物”入场,让观众看他们自嘲和接受他人的吐槽的事。在这一点上与卡姆的气质和发展方向十分吻合,只要他能够出其不意吐槽一下主咖副咖们的“糗事”和一些有争议的事,不管是直戳别人的软肋也好,变相说说好话“洗白”也罢,只要能带动观众的情绪欢乐减压就是了。在这一点上,卡姆似乎有点自以为是了,这不是在《脱口秀大会》上,观众还不适应他的表演风格;再说,一两分钟吐槽一个话题人物也没有什么深刻的道理,真用不着什么点题、破题,观众还不至于笨到连“包袱”都不明白的程度。

从第三季开始,《吐槽大会》口碑下降,失去了最初脱口秀的犀利吐槽和搞笑包袱,从最初的“吐槽是门手艺,笑对需要勇气”,变成了“吐槽,我们来真的”,似乎更像是一众话题人物和明星的公关平台,或李诞的朋友圈,这也是李诞和节目从最初的生猛发展变得成熟、商业的必然结果之一。但对新上位的卡姆而言,他的职业生涯才刚刚开始,重点和能量应该真的放在吐槽内容上,而不是简单地玩个老梗复习一下被吐槽者在“射程范围内”的内容,甚至把观众当成无知者玩“自我刨梗”。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。