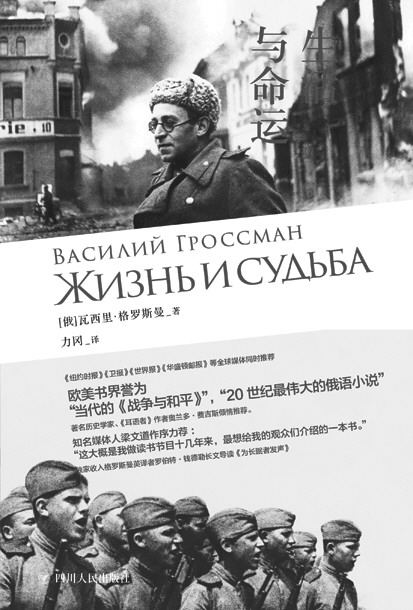

《生活与命运》

[俄]瓦西里·格罗斯曼

力冈 译

四川人民出版社

关于《生活与命运》有一句最有力的评价,也是中国的出版者最愿意听到的一句话,就是“《生活与命运》是二十世纪的《战争与和平》”。《战争与和平》在文学史和文化史的地位是毋庸置疑的,如果有一部作品可以跟它并列,我想没有更好的广告词。

有人会说,有些作家很会找概念,比如“战争”与“和平”。我在一个地方讲过这部作品,谈到“战争”与“和平”是整个人类生活仅有的两种状态,不是打仗,就是和平。过完日子打仗,打完仗再过日子。“生活”与“命运”也是一样,也具有非常高度的概括性。生活是个体的,命运是你在生活中遇到了什么,是高度抽象化、概括化的题目。《生活与命运》、《战争与和平》这种书名本身就具有非常强烈的史诗意味,我想在这两部作品之后,作家已经很难找到更好的长篇史诗的名字。

把这两部作品放在一起,确实有太多可比的地方。首先,题目本身都是很史诗化的;其次,都是以现实主义手法写一场战争。《战争与和平》写的是1812年反拿破仑的战争。《生活与命运》写的是1942年苏联人反对希特勒的战争。在苏联历史上,只有两次战争前面是加上两个限定词的,一个是“伟大的”,一个是“卫国的”。这两次战争都被称作“伟大的卫国战争”。两部作品分别以这两次战争为对象,结构和写法很相近,都是现实主义的手法,都是很全景的,从前线写到后方,从家庭写到个人,来回交织的。人物也很多,《战争与和平》有八百多个人,《生活与命运》也有五百多个人物。这个作品主要是写的一个家族,《战争与和平》写的是四大家族。以前有人比较过《战争与和平》和《红楼梦》,为什么是四大家族,为什么不是三个,或者两个。我们做过比较,如果只有两个家族,只有相互之间的来回,三个家族也许可以形成三角恋爱,但关系依然是恒定的,但如果是四个家族,可以延伸很多线索。要写长篇小说,“四”几乎是必须要做的。《生活与命运》主要写了一个家族。但大家别忘了,它写了三个女儿和一个儿子,一个主线索下有四个分线索,可以来回交叉。小女儿除了丈夫之外还有情人,线索又很多。

总之一句话,这两部作品有很多相像之处。但是如果太多地比较两部作品相近的地方,反倒会屏蔽中间的差异。一个作品在另外一个作品之后还能成为名著,一定是它有不同于那部作品的地方。如果写得和《战争与和平》一模一样,第二部《战争与和平》是没有意义的。作家也是一样,你像那个作家一样伟大可以,但如果写得一模一样,第二个作家是没有意义的。

说到两部作品不一样的地方,我觉得是在基调上。《战争与和平》是弘扬俄罗斯民族精神的颂歌,是很正面的史诗;《生活与命运》主要是悲剧的史诗。为什么会有这么大的调性上的差异,我们当然可以找出很多原因。

托尔斯泰写《战争与和平》的时候是三十多岁的壮年,按现在的标准来看是青年。格罗斯曼写《生活与命运》的时候是五六十岁,实际是他最后一部作品。而《战争与和平》是托尔斯泰第一部真正意义上的长篇小说。在不同的年龄段,人写出来的东西是不一样的。

另外,格罗斯曼写的是比较近的历史,对刚刚过去的现实必然带有反思和审视,更何况他写作的时候是在赫鲁晓夫“解冻”之后,而写作的主题是在“解冻”之前,他亲身体验的东西和后来要审视的东西之间有巨大的意识形态落差。托尔斯泰写《战争与和平》时,那场反拿破仑的卫国战争已经过去几十年,对它的正面评价几乎已成历史定论,无需他对战争的正义、战争中人的是非善恶再做评价,他的任务比格罗斯曼要轻松一些。

当然,我想最主要的原因,恐怕在于这两个人的写作时空是不一样的。托尔斯泰写作的时候,姑且说他是一种自由写作的状态。格罗斯曼尽管已经处在“解冻”时期,但他心里一定会有一个强烈的体会:他是在做某种犯忌讳的事情。他写作的时候未必会想到他的作品一定可以马上出版,因为他那代人有很多都是为将来写作。这是两部作品不同的地方,它们的写作语境很不一样。

回过头来归纳一下,把《生活与命运》比作二十世纪的《战争与和平》,这两部作品确实非常相像。我想它们的文学史意义若干年以后会越来越接近。现在还不能说《生活与命运》在文学史上的意义一定等同于《战争与和平》,但是它的文学史地位会逐渐走强。最后会不会达到《战争与和平》这种独一无二的地位,以后再看。需要强调的一点:对两部作品做比较的时候,不要被它的相同之处所屏蔽,还要注意中间的差异,这个差异可能是它更重要的存在意义。