《计量单位进化史:从度量身体到度量宇宙》

宋宁世 著

人民邮电出版社

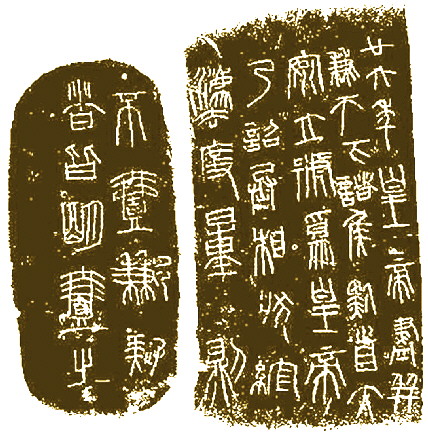

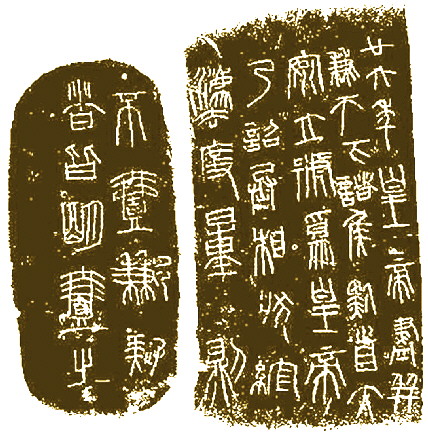

青铜制标准量具——商鞅方升,现收藏于上海博物馆

秦始皇统一度量衡诏版:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹歉(嫌)疑者,皆明壹之。”

□鹊华秋

近在咫尺本寻常

度量衡是衡量物质大小、容量、重量乃至价值的标准。我们从小到大都在理所当然地使用它们,甚至能根据生活经验判断出一个一米八的人究竟是多高,一公里的路程大概有多远,三十摄氏度的天气会有多热。

为什么一米就是这么长?为什么一千克和一升水的质量这么接近?为什么国际单位制中的基本质量单位是“千克”而不是“克”?为什么电流单位安培是基本单位?这些话题看似微不足道,背后的故事却广博深远。正如宋宁世所说,计量单位制的背后,是社会如何影响科学、科学又如何作用于社会,这一跨越了几千年的时代沧桑。

生活是人类最好的老师,中国最早的度量衡正是源自生活。“寸”是一个非常有意思的汉字,从小篆看,画的是人的右手,但在手腕处做了个记号,表示此处就是“寸”。显然,古人所说的“寸”,是指人的脉搏最明显的位置:腕口。这个长度,便是“寸”代表的长度。

“尺”字的含义也差不多,是指伸开拇指和另外四指后,用指尖最远的间距,也就是把拇指和中指充分张开,比画物体长度的动作。今天的一些方言里仍然有对这个动作的称呼,叫作“拃”。

不过,作为计量单位的“寸”“尺”在汉字里出现得比较晚,至少在商周的甲骨文、金文中并不常见。可见,原始社会至上古时代,中国还没有一套规范、成文的度量衡标准。

在“寸”“尺”基础上,后来又衍生出来一些有趣的字。古时,人手掌的长度被称为“咫”,一咫为八寸、一尺为十寸,两者差别不大,所以有了“咫尺之间”的说法。古人将张开臂手后的长度称为“寻”,“寻”字的原始字形就表示双手。古人又参照“八寸为一咫”,将“八尺”称为“仞”,这是周代尺制下成人的平均身高。古人还发现,人横向臂展和纵向身高差不多,于是将“寻”的长度也定成了八尺,与“仞”等同。更甚者,古人还把两倍的“寻”称为“常”,“寻常”表示用身体便可量度的东西,于是便衍生为指代事物的普遍性。

《计量单位进化史:从度量身体到度量宇宙》指出,这套八进制和十进制并行的奇怪体系,在周代后就被规范且稳定的十进制“丈尺寸”体系取代。在各种古代文明里,几乎只有中国文明里有如此明确的十进制意识,无疑是相当先进的。

“丈夫”不断在缩水

“丈夫”这个词,是有实际长度依据的。在上古时期,成年男子的身高大概是一丈,故称“丈夫”。根据我国现代男性的平均身高,我们可以推算,上古时的一丈大概是1.6米。

中国古代的长度度量有个奇怪现象,单位一直在“膨胀”。上古时成年男子是“丈夫”,西周时是“八尺男儿”,战国时期就变成“七尺之躯”了。到清朝的《红楼梦》里,成年男子的身高已经只剩“五尺”。

在两千多年的维度里,中国男性的平均身高变化并不大,更何况是缩水五成了。所以,这种剧烈波动,反映出“尺”的实际长度从上古到清朝膨胀了一倍。

不光长度单位,容积和重量单位也发生了明显的膨胀,以致于在南北朝之后,度量衡制度只能被官方规定成“大小制”,大制为社会通用,小制则用于考订秦汉以前的旧制度。到明朝时,长度单位更是分化成了营造尺、裁衣尺、量地尺三套系统,在不同的生活场景中发挥作用。从数值看,膨胀幅度最大的计量单位要数“升”,其涨幅超过了500%。

度量衡绝对数量膨胀的背后,是政权的更替和权力的诱惑。贪婪的古代地方县官,有可能会把自己手中的量具偷偷改大,用这个器具到老百姓家里征税,而上报上一级官员时,又换成原来的标准容器装满粮食上交。如此一来,上一级官员毫不知情,自己又能中饱私囊,私吞下这一部分多余的税收。利益的诱惑引发权力的滥用,度量基准很容易在暗地里膨胀,受伤的还是老百姓。

这种假设并非耸人听闻,而是真实存在的。魏晋南北朝时期被认为是中国计量史上最黑暗的时代,地方掌权者徇私舞弊成风,私自篡改标准器、滥征税赋都是家常便饭,直接造成了中国度量衡史上最大的一次膨胀。

度量衡单位的混乱,很大程度上源于地方政治的分裂与混乱。反过来,如果国家政权稳固、统一,稳定的社会度量衡体系也就必不可少。正因为这层关系,像秦始皇那样寻求大一统帝国中央集权的统治者们,才要倾力统一度量衡。

在古代中国,对度量衡制度影响最深远的,莫过于2300多年前的商鞅变法,以及它遗留至今的证明:商鞅方升。

方升是商鞅本人监制铸造的青铜制标准量具,其中的一件有幸为后人发掘,现收藏于上海博物馆。方升本身只是件其貌不扬的斗状青铜制容器,没有装饰和纹路,只有若干铭文,但它基于严格、精确的测量,以长度单位为基准定义了体积的基准单位“升”。考古学家测量显示,方升的容积为202.15立方厘米,与后世根据文献推定的秦朝容积单位的绝对数值完全吻合。

公元前221年,统一全中国的秦始皇,正是使用此方升的标准诏令天下,统一了度量衡。从铭文显示的铸造年份看,此时,方升已经存世一个多世纪。在一百多年时间里,商鞅方升见证了商鞅变法统一秦国内部、使秦一跃成为最强大的诸侯国,又见证了秦始皇一统六合、将统一的制度推及天下。

从此,大一统精神成了中国人骨子里最重要的文化标识之一。商鞅方升即便随覆亡的秦朝深藏地底,其背后的原则与理念,仍历经千年而不朽。宋宁世认为,在秦朝以来天下大一统理念的指导下,古代的统治者开始寻求度量衡的严密化和精确化,客观上大大促进了古代科学,尤其是数学的发展。

半斤八两从何来

秦始皇推行的度量衡改革,至今被誉为中国乃至世界计量史上的里程碑。然而,经过上千年历史变迁,中国传统度量衡的弊端,在近代科学革命的年代显露无遗。传统单位依赖政府强制力执行,却又容易被不法之徒借以中饱私囊的问题,使得官方规定的度量标准在民间形同虚设。

中国著名的计量历史学家吴承洛在《中国度量衡史》里,调查了晚清时期中国各地民间实际使用的度量基准与当时官方规定的差别。他发现,当时全国各地的度量衡极为混乱,不但各地度量基准的实际尺度偏差严重,一些偏远地方的基准甚至比官方规定高出8倍之多。可见,羸弱的清政府根本无力做到全国上下度量衡的统一。

当人类步入“地球村”阶段时,实现全球计量单位大一统,又成了人们孜孜以求的奋斗目标。晚清时期,西方列强的入侵导致清政府被迫打开国门,睁眼看世界,引入了同时期在西方国家“攻城略地”的公制度量衡。

与国家化计量标准对接的道路,中国几乎走了一个世纪。1908年,清朝政府正式修订了“营造尺库平制”,首次开始尝试用公制改革中国传统单位制。这项改革是基于准确数量的“硬校正”,强制规定1尺=0.32米,1斤=596.816克。1915年,北洋政府采取“甲乙制”,即规定“营造尺库平制”与公制同时推行,将“米”称为“新尺”,“千克”称为“新斤”。

对旧制度采用“硬校正”是好事,可换算方式精确到了小数点后好几位,不仅实际测量困难,而且使用起来不方便,民众改革呼声很大。为此,国民政府于1929年颁布了《度量衡法》,确立公制为官方标准,但同时颁布了“市制”,规定了“一二三”的换算方法。

这套简易版换算显然更容易学习和操作。1公升=1市升、1公斤=2市斤、1公尺(即1米)=3市尺,并规定1市斤=16两、1里=0.5公里(千米)、1亩=6000平方尺。时至今日,在非正式场合人们提到的“斤”“两”“尺”,便是源于此处,可见影响深远。

新中国成立后,市制依然在民间使用,但在1959年,国务院将民国时的1斤=16两修改为1斤=10两。这是中国有史以来,第一次用十进制换算重量单位斤和两,至此“半斤八两”成了历史。

度量衡对接公制是主流,不过,平稳过渡需要时间。在计划经济时期,粮食、肉类、布料等生活必需品,需要通过国家统一颁发的“粮票”“肉票”“布票”等凭证配给,为了照顾民众的习惯,这些票证仍是以市制单位为准。

1984年,国务院规定公制为唯一的法定单位,全国上下在1990年停止市制的使用,只保留市制的土地面积单位“亩”。直到21世纪,我国计量单位的规范化才算基本定型,并完全与国际接轨。今天,除了偶尔用市尺、市寸测量腰围,以及口语中用斤表示体重等,老百姓基本不再使用市制单位。

回顾历史可以看出,统一度量衡,受益者是每一个人。在《计量单位进化史:从度量身体到度量宇宙》中,我们可以看到全世界许多国家为了实现计量制度的标准化、现代化,都付出过许多艰辛。回顾那些曲折、坎坷,能更好地理解当年秦制一统的可贵,也便理解了短命的“暴秦”为何依然值得后世尊重。