本文作者在工作中。 (图片由作者本人提供)

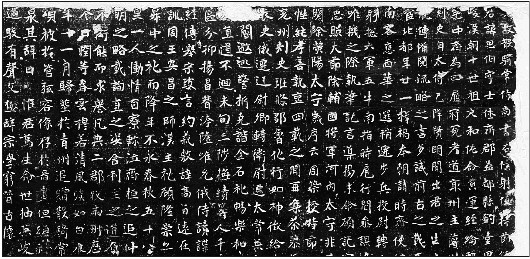

北魏贾思伯墓志(局部)。

《寿光历代碑刻》,张书功编著,中国文史出版社出版。

近日,我编著的《寿光历代碑刻》一书由中国文史出版社出版。面对着这个打了四年交道,突然穿上“新装”的“老朋友”,我竟有些激动,所有的过往,一幕幕涌上心头。

相逢

2013年6月,我从宁波大学毕业后回到家乡寿光,在寿光日报社从事人文记者工作。当时,常有民间人士提供碑刻线索,因为我研究生学的是历史,碑文尚能读通,这类采访自然由我承担了。2016年4月,我又到寿光市文旅局下属的寿光文化报社工作,与同属文旅局的博物馆常有业务往来,并逐渐掌握了馆藏碑刻资料。这些工作经历,为我广泛搜集碑刻奠定了良好的基础。

在长期的采访中,我掌握了大量的民间碑刻线索,结交了收藏界的许多朋友。当我看到民间碑刻或散落野外,无人问津;或被视作不祥之物,砸毁填埋;或以低价贩卖,心急如焚。

记得2013年6月10日,寿光羊口镇官台村一通近七百年历史的元代“雕龙碑”被盗。所幸被村民发现,村委报案,民警经过8天8夜的侦查,成功找回。“雕龙碑”名为“创修公廨之记”碑,上面记载了元代官台场的位置、机构沿革、管辖范围、年产量等重要信息,对研究山东盐政文化具有重要意义。该碑2012年由山东师范大学燕生东教授发现,媒体报道后,被文物贩子盯上。不过,该碑是幸运的,专家发现,村民重视,成功追回。很多碑,却是无声无息地消失了。

在民间,一提到碑,百姓想到的首先是墓碑,认为不吉利。所以,一些碑出土后,又被砸毁重新埋起来。有某村建广场,挖出一通观音庙碑,二话没说,砸得四分五裂,和建筑垃圾一起运到了湾里。我的朋友得知后,告知村委,说明碑的意义,才又找回来。我去看时,发现碑文记载了寿光道光年间的一次地震,很有意义。像这种情况太多了,令人惋惜。碑刻的消失速度十分惊人,以民国《寿光县志·金石志》为例,其中共收录金石近五十件(套),而在不到百年的时间里,已经十不存一了。

我们的相逢就是在这样紧张的形势之下,虽然世人对碑多有误解,但我们一见如故。我意识到,碑刻的整理已经刻不容缓,如果再没有人干,在不久的将来,我们的子孙后代就再也看不到这些碑刻了。

相识

我们进一步认识,是我主动开始的。

碑刻的搜集和整理,专业性较强,需要一定的古汉语和历史功底,最好还能传拓碑文。2018年,我到玄奘故里洛阳偃师,跟随当代传拓名家裴建平先生学习传拓技艺。学成归来后,立即投入碑刻的搜集工作中去,听说哪里有碑,不论远近,不计成本,竭尽所能也要把碑文记录下来。

访碑需要一定的天气条件,比如风不能大,温度要适宜。而寿光临海,一年四季无风或小风的天气很少;加之我业余时间访碑,所以这项工作花了很长的时间。四年时间下来,我几乎跑遍了寿光城乡角角落落,拜访了山东近百位藏家,搜录各类有价值碑刻两百余通。

自古访碑是一件雅事、乐事,特别是在明清时期,因为访古旅行和金石学的兴盛,访碑成为一种风尚。顾炎武曾经说:“余在少年时就喜好访求古人的金石之文,周游天下,所到名山、巨镇、祠庙之迹,登危峰,探深壑,履荒榛,遇到可读的碑文必定抄录。如得到前所未见的碑文,则喜不能寐。”不了解的人乍看这段文字,肯定是羡慕极了。殊不知,古人访碑多带着随从,捎着酒菜,雇用拓工。自己只管访,不管拓,自然惬意。

像我访碑,都是自己完成。有的碑竖着,高达4米,需要搭架子爬上爬下;有的躺着或侧卧着,需要弯腰、蹲着,甚至跪着,经常累得腰酸背痛。再者,寿光无名山古寺,访碑少了不少乐趣。尽管如此,不少碑刻还是给我留下了深刻的印象。

犹记得北齐管延伯造像,局限于一座小庙内,转身都困难,且掩埋于地下,是我掘地后跪着完成的;访龙兴寺遗址碑刻多在傍晚,天气转凉,纸干得慢,有些碑是打着车灯在夜色下完成的;又如访夏与贤实行叙碑,墓冢林立,荒草丛生,夏季傍晚,正是蚊子“上市”的时间,尽管我长衣长裤,点着蚊香,不断地挥舞拳头,但手背、脖后跟、脸上,还是应了那密密麻麻的坟头之景。还有一些碑刻资料是我拜访藏家征集而来的。他们听说我在整理家乡碑刻,都主动将珍藏的碑拿出来给我看。有的藏家还帮我联系、寻找。当然,有些藏家并不情愿,我就“一回生二回熟”,找关系、多拜访,碑刻买不起,就把拓片买回来。记得有位藏家收藏有一通寿光五代时期的碑,这人既不缺钱,名气也很大,我能做的他都不为所动。最后我找上他的好友说情,竟投其“戏曲”所好,才拓得一张拓片。像这样的事情实在是太多了,现在回想起来,一笑置之。

相知

如果说访碑是相识,那么对文字的整理和校注则让我们成为了知心的好朋友。

白天访碑,晚上我又投入碑文的整理工作。因为两个孩子还小,我往往在他们睡后整理到深夜。我常常跟家人自嘲:“我白天干的是体力,晚上用的是脑力。”明清以及民国的碑文浅显易懂,整理一篇用时较短。唐代以前,特别是贾思伯、朱岱林这些北朝墓志,每一篇的注释断断续续就花了一周左右的时间。《左传》云:“一鼓作气,再而衰,三而竭”。它虽然讲的是作战,写文章、做学问也是一样的道理。但我的碑文整理,往往不能“一鼓作气”,多数是在“衰竭”状态下完成的。有时候晚睡,有时候早起,就这样利用碎片时间,一边拓碑,一边整理,完成了200余通碑刻的整理工作。

我将这些碑刻按照类别,分为战国刻石、汉画像石、造像记、经幢、石碑、墓志、瓦当、古砖、砚台等九部分,每一通碑刻都包含拓片、简介、碑文、释文,部分重要碑刻中还附有我的研究文章。收录的碑刻时间上自战国,下迄民国。其中战国“虞大夫”刻石,是目前已知的寿光最早的图文刻石。康有为点赞的“朱岱林墓志”,能够证实贾思勰为寿光人的“贾思伯墓志”,以及刘墉、纪晓岚书写的碑刻,阁老刘珝、斟灌李氏、赵鉴世家、魏琯大族等,本书均有收录。此外,书中还整理了《安致远文集》、民国《寿光县志·金石志》、《羊角沟咫见录》等古籍中的碑刻资料,对文字严重漫漶的碑刻编有“寿光未收碑刻目录”。

书中200余通碑刻多数得自田野考察,近二十通为流失外地碑刻,均未见著录,为首次面世。这些碑刻涉及政治、人物、建筑、水利、农业、宗教、教育、医学等等,内容丰富,为研究寿光历史提供了重要的史料,起到证经补史作用。其中有些碑刻,还改变了寿光历史,弥足珍贵。汉“菑川武库”瓦当,是汉代淄川国都剧县,剧在今寿光的实物证据。王高塔“治平元年”砖则解决了王高塔的身份之谜。我把整理当做学习的过程,对一些字句进行了注解和考证,这也是本书保留了注释的原因。

相伴

书稿完成之后,出版过程更是因各种原因多费周折。有的朋友直言不讳:“你做了一件费力不讨好的事。”我细思此话,颇为中肯。我费时、费力、费钱,可不是费力不讨好吗?可是转念又想,我又何曾想过投入、产出?我的初衷是想为子孙后代留下这些宝贵的碑文,如果自己有能力做,而听任碑刻消失,心里难受罢了。我只是按照自己的良心做事,这大概就是阳明先生说的“致良知”吧。于是,我在后记中写道:“我辈读书为道,不为名。所谓道即遇事洞达,处事得当,无过、不及之道也。道既成,不独善其身,得志则兼济天下;不得志则为诗为文,寓道其中,以俟后世贤者得而继之,以利天下后世之人。吾心尽矣,至于名之传与不传非所计也。”这样一想,我又振奋精神,并最终在多位朋友帮助下,将书稿付梓。

我将书稿呈阅潍坊市博物馆研究员孙敬明先生,先生慨然为书作序:“是书绵延传统金石学之余绪,参征考古所获,守正创新。振寿光数千年历史之长风,含蕴万象,霞舒云卷。展卷拜读,如对古人;沧桑之变,宛在眼前。是所谓‘为往圣继绝学,为万世开太平’者也!”

先生的评价,我受之有愧。因为种种原因,本书搜集的碑刻并不全面,对现有碑刻的整理,只停留在句读和零星半点的考释,研究远远不够,且未必准确,祈望方家指正。这次出书的经历,使我对金石学产生了浓厚的兴趣,接下来的日子里,我将与金石相伴,继续探索,奋勉前行,以不负先生之赞誉和众人之帮扶。