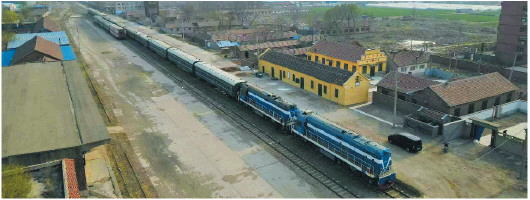

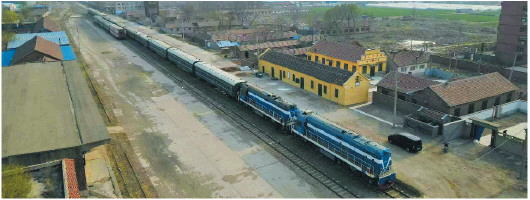

岞山站全景。

□冬华

修铁路引发风波

走进老岞山站,最引人注目的是水塔。其建筑风格采用了中西合璧的方式,红砖砌成,部分表面水泥拉毛,正面一扇西式老虎窗,窗子下方为拱形门,窗顶为西式圆弧拱顶造型,围至四周,高20米,塔顶为中式斜顶,覆以红瓦,水泥飞檐。水塔是周边制高点,外墙上还能清晰地看到许多弹孔。

岞山站的故事还要从修筑胶济铁路说起。1897年,德国借口教士在巨野县被杀,派遣舰队强占胶州湾。1898年3月6日,清政府被迫与德国签订《胶澳租界条约》,承认“德国租借胶州湾99年,并享有修筑铁路及沿线30里内开采矿产等特权。”

1899年6月,德国政府发布命令,建设由青岛经潍县至济南的铁路并营业。据史料记载:“山东铁路公司于1899年9月23日正式开始营建胶济铁路,1902年6月1日通车至潍县,1903年9月22日通车至周村,1904年6月1日竣工,全线通车。”

岞山站是一个小站,因附近有岞山而得名。岞山位于昌邑城南31公里,岞山村北,海拔75米,面积1平方公里。潍河绕其西,胶济铁路环山东去,地理位置重要。相传,岞山古代松树遍山,故而曾名万松山。

岞山站修筑其实并不顺利。胶济铁路开工后,由青岛向西建设,所经之处,摧毁村庄、践踏农田、挖掘坟墓、堵塞河渠,引起沿线民众强烈不满。在岞山站一带,昌邑县西老庄农民张立恒率众反对,拔除路桩,怒平路基,并带领群众智杀德国驻丈岭办事处总办西罗巴。1900年8月,德军进驻高密县城,继而驻兵岞山、黄旗堡,其间,德军抓丁拉夫,强令方圆30里内的村庄拆毁围墙,交出武器。10月15日,高家庄唱戏庆丰收,驻岞山潍河大桥的五十余名德国修铁路技工前来骚扰,无故打伤村民,引发村民报复,最终由官方出面才得以平息。

不过,胶济铁路建成后,给当地带来了许多积极变化。岞山建站后,成为煤炭、建材、粮食、棉花和原盐等大宗物资的集散地,周边逐步发展起一座商业比较活跃的小集镇。美国人将烟草种子带到坊子,然后由坊子迅速向周边蔓延,二十里堡、黄旗堡、岞山一带的烟草种植业一直发展到今天。同时,来自昌邑北部的丝绸通过岞山站更便捷地销往全国各地,甚至走出国门,远销欧美。

红色地下交通站

上世纪20年代,活跃在岞山站的,除了南来北往的客商,还有一位地下党员。他叫王兴选,字俊升。1924年,王兴选考上齐鲁大学中文系。在学习期间,他积极参加反帝、反军阀、反贪官污吏的爱国学生运动。1925年,经同学介绍,他加入了中国共产党,1927年夏,王兴选根据党组织指示,舍弃了即将毕业取得的齐鲁大学文凭,又报考了济南铁路职工学校。毕业以后,他被分配到岞山站任“车务司事”,担负起山东省委“交通联络站”的重任,以合法身份在车站传递着重要情报和指示,掩护党的重要领导人来往。同时,他秘密地作铁路工人和岞山站周围村庄农民的思想工作,播撒革命火种。

不久,王兴选与于培绪、黄复兴等取得联系,成立了昌邑县第一个党支部——中共昌邑县岞山支部,王兴选任支部书记。他积极发展党的力量,与饮马暴动相策应。1928年12月,饮马暴动失败,于培绪、黄复兴等遇难,王兴选主动承担起领导昌邑县党组织的重任。

1929年7月,叛徒王复元叛变投敌,以组织名义通知王兴选等人到岞山站接受“省委指示”。王兴选不幸被捕,被押往济南监狱。在狱中,王兴选表现出崇高的革命气节,他团结狱中同志,先后两次参加邓恩铭组织的越狱斗争。1931年,王兴选被秘密杀害,年仅25岁。

此后,革命火种继续在岞山站熊熊燃烧。1943年3月,岞山站警务段一名炊事员,将警务段的九支枪用自行车深夜带出,转送至解放区。1946年2月11日,国民党第八军向驻塔耳堡车站解放军进攻,塔耳堡站与蔡家庄站的三十多名铁路工人,与敌人英勇搏斗,全部壮烈牺牲。1947年2月8日,岞山站铁路修路工将潍河桥关键螺丝拧下,迫使国民党一列货车停开,顺利缴获了所有物资。

岞山站歼灭战

1947年2月19日,华东野战军以60个团的优势兵力,将国民党军李仙洲部包围于莱芜一带,并于20日晚发起攻击,经过三个昼夜的激战,全歼李仙洲部。这就是著名的莱芜战役。

2月23日,华东野战军根据中央军委指示和当时敌情,决定趁敌主力位于西线且自顾不暇之际,派九、十纵队向胶济铁路进击,主力休整3至5日后,再北进胶济铁路歼灭敌军。此时,胶济铁路东段国民党军惧怕被歼,纷纷向昌潍、青岛回窜,胶东军区根据华野司令部的部署,决定出兵控制岞山站。

此时的岞山站是高密通潍县的重要铁路枢纽,由国民党交警第十五总队驻守。国民党交警部队名义上隶属“交通部”,实质归“军统”管辖,其官佐和士兵大都接受过“中美特种技术合作训练班”和“军统”各种训练班的训练,在抗战期间还积累了一定的实战经验,再加上拥有全美械装备,实力不容小觑。他们以岞山站为核心,修筑了子母堡、梅花桩、鹿砦、陷阱、壕沟等工事,易守难攻。

这支部队虽装备精良,但受到第一大队长王一藩起义的影响和莱芜战役的震慑,士气涣散。加之该部刚刚换防至此,对当地地形、民情等均不熟悉。胶东军区抓住有利时机,集中八个团的兵力,对守敌形成了数倍的优势。

2月28日17时,炮兵首先对敌人实施炮击。担任主攻的部队分多路突击,迅速突破敌人在岞山站周边的前沿据点。敌军依托坚固工事顽固抵抗,战况激烈。20时,敌军由西向东驶来铁甲列车一列,因铁路路基已被破坏,铁甲列车不能继续前进,遂以猛烈炮火向我军射击。装甲列车凭借坚固的装甲,有恃无恐,用刺眼的探照灯搜索前进,机关炮、重机枪猛烈射击。我军战士在火力掩护下向装甲车发起攻击,爆破手将炸药包送上去拉了导火索,伴随巨大的爆炸声,列车瘫痪。战士们冲上去,将手榴弹塞进车内,六十多个敌人被全歼。经彻夜激战,敌军阵地被分割为数个部分,敌军指挥机构被打乱,有线通信也被切断。同时,我军出兵攻击敌军的惺惺山阵地,全歼守敌,保障了攻击岞山一带部队的安全。

3月1日上午,残敌被压缩在西北一隅,仍然企图继续顽抗。我军将火炮推进至岞山站东百余米处,连续摧毁敌人五个地堡,并击毁车站东门,步兵随即由东门突入,与敌人展开激烈巷战。敌人凭借大量美式装备做垂死挣扎,我军在炮火掩护下奋勇作战将敌击溃。战至中午,车站内核心工事的残敌因受到猛烈打击,士气濒于崩溃。此时,我军及时开展政治攻势,敌人抵抗意志瓦解,随后举起白旗投降。13时许,战斗全部结束。

受此役震慑,困守于胶县城内的国民党军多支“交警总队”惊慌万分,分路逃窜,我军乘胜收复昌邑、高密、胶县,直达沽河岸边,重新占领胶济铁路东段二百余里,国民党军勉强通车仅四个月的胶济铁路再次被截断。

《昌邑县志》称此战为岞山站歼灭战。这一战,我军全部以地方部队参战,十多个小时即一举歼灭美式装备的敌军,取得了较大的胜利。成功消灭交警第15总队大部及保安第1师第8团两个营,俘获敌少将总队长张古良、副总队长陈嵩伟等人,并缴获长短枪、轻机枪、重机枪、炮若干。

至此,鲁中、胶东、渤海解放区连成一片,国民党军的“鲁南会战”计划被彻底粉碎。

指挥部在颜家庄

据《于家夏湾村志》《昌邑中国共产党大事记》《马不停蹄——马立平回忆录》等文献记载,岞山站歼灭战由名将许世友指挥,指挥部设在颜家庄,战地医院设在刘家埠。

颜家庄,今属潍坊市峡山生态经济发展区岞山街道。村志记载,曲阜复圣颜回五十九世后裔颜希嘉生有三子,三人在明朝正统年间离开曲阜,散游青莱。次子颜达选择在昌邑南部定居下来,创立了颜家庄,因此该村已有六百多年历史。村中有条自东向西的九曲河,河上有贯通南北的七座石桥和一座小木桥,河中流水潺潺,河边绿树成荫。

据村里老人回忆,1947年2月26日上午,一行队伍由三轮军用摩托车开道,从村子西南门浩浩荡荡地驶进了颜家庄。队伍绕过九曲河的西寨桥,从前街西头开到村子中部停下。随后,这支队伍便以村民颜世锡家的老宅作指挥部。一切安排就绪,两行警卫人员在街两旁荷枪值勤。

现年88岁的村民黄官顺说,当年他家老宅离指挥部很近,出了胡同就能看到。“很多当兵的人在站岗,知道是许司令员在里面办公,但都不敢声张。”年近九旬的村民颜京周回忆说:“站在西寨桥南侧圩子墙缺口处,这名指挥官接过望远镜,双手放到眼前,向西南方向的岞山站眺望,观察战况。”

曾在东海舰队某部服役多年、退役返乡的卢天胜,在部队时与许世友有过接触。上世纪70年代,卢天胜曾登门拜访许世友。当许世友问他从哪里来时,卢天胜回答说是从老家颜家庄来。许世友简单回忆一番,当即说:“我知道你们那个村,村中有条河,河上有七座石桥,一座小木桥。”这番与颜家庄的实际情况丝毫不差,让卢天胜对名将许世友的记忆力惊叹不已。

1983年10月,胶济铁路双线建成,站址南移,岞山旧站改作货场。2005年,岞山站成为备用停让站,客货列车皆不再停靠。岞山站旧址如今已成为省级文物保护单位,站房、候车厅等旧房舍得到修缮和保护。颜家庄则建设成为省级文明村,村里依托老宅子建起了村史馆,让红色基因代代相传。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。