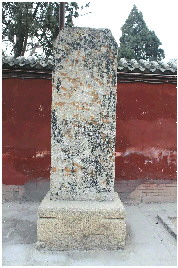

在岱庙正阳门南的遥参亭院内,立着一方碑刻,这就是赫赫有名的清康熙“禁止舍身碑”。该碑是清康熙五十九年(1720年),泰安州同张奇逢为破除善男信女到岱顶舍身崖上跳崖舍身的残忍陋俗,劝勉阻止人们跳崖,而亲自撰文派人刻立的,记载着古代那些虔诚的善男信女舍身还愿跌宕惊险的历史过往。让我们借此追根溯源,一探泰山神信仰的历史渊源。

□孙晓明 孙辰龙

泰山供奉的主神知多少

泰山因古代帝王的巡狩、封禅、祭祀,历经几千年,发展成为一座神山、圣山。这座神山共供奉两位主神,一位是泰山神,泰山神又称东岳大帝,其身世众说纷纭,有金虹氏说、太昊说、盘古说、天孙说、黄飞虎说等。泰山神作为泰山的化身,是上天与人间沟通的神圣使者,是历代帝王受命于天,治理天下的保护神。泰山神的两大职能是主生、主死,由此延伸出的几项具体职能为:新旧相代,固国安民;延年益寿,长命成仙;福禄官职,贵贱高下;生死之期,鬼魂之统。秦汉以来,泰山神的影响逐渐渗透到社会各阶层,并不断扩大。汉代以后,更是重视泰山神祀,在全国各地几乎都建有规模不等的东岳庙,反映了东岳大帝在中国传统宗教中的地位及对社会的影响。

坐落于泰山脚下的岱庙,是全国各地东岳庙的祖庙。它是封建社会中供奉泰山神,举行祭祀大典的地方,是按照唐宋以来祠祀建筑的最高标准来修建的,其总面积9.6万多平方米,是泰山上下最大的古建筑群。

另一位就是泰山女神碧霞元君,民间俗称“泰山老奶奶”。碧霞元君全称“天仙玉女碧霞元君”,也称“泰山老母”。其诞生年代和身世自古说法不一,有凡女得道说、黄帝玉女说、华山玉女说等等。有史可考的,是宋真宗封泰山时曾于岱顶玉女池旁得玉女石像,即造神龛供奉其中曾封为“天仙玉女碧霞元君”,并创建昭真祠。昭真祠于金代改为昭真观,明代称“灵佑宫”,近代称“碧霞祠”。这组雄伟的高山建筑群,结构严谨,金碧辉煌,宛若仙山琼阁。

元君庙在泰山上下有三座,碧霞祠为上庙,红门宫为中庙,灵应宫为下庙。此外,泰山周围遍布很多小的元君庙。明清时,由于碧霞元君影响日益扩大,祀元君的庙宇也从泰山扩展到全国各地,每日里香火旺盛,对其信仰远远超过了东岳大帝。

人们为什么对碧霞元君尊崇备至呢?首先,与元君的职司分不开。明万历二十一年(1593年)王锡爵《东岳碧霞宫碑》记载:“元君能为众生造福如其愿,贫者愿富,疾者愿安,耕者愿岁,贾者愿息,祈生者愿年,未子者愿嗣,子为亲愿,弟为兄愿,亲戚交厚,靡不相交愿,而神亦靡诚弗应。”由此可知,碧霞元君简直是有求必应,无所不能。其次,碧霞元君平易近人、和蔼可亲的女性形象,更是让普通百姓倍感亲切,从而愈加信赖她,一跃成为民众心目中的慈母、圣母。

泰山碧霞元君信仰相较于东岳大帝信仰产生较晚,宋真宗封禅泰山后,于岱顶建昭真祠供奉玉女石像,为元君信仰之始。但自明中期开始,明朝廷对泰山碧霞元君极度崇奉,使元君信仰在民间发展得如火如荼,至明后期发展到鼎盛。在信仰者看来,碧霞元君是现实生活中的一位万能女神。正如明万历二十一年(1593年)的《东岳碧霞宫碑》中所载:“元君能为众生造福如其愿,贫者愿富,疾者愿安,耕者愿岁,贾者愿息,祈生者愿年,未子者愿嗣。”正因为女神的“万能”,据清《岱览》卷九韩锡胙《元君记》载:“统古今天下神祇,首东岳,而东岳祀事之盛,首碧霞元君……京师以南,河淮以北,男妇日千万人,奉牲牢、香币。”在朝廷崇奉有加的祭祀活动、百姓如火如荼的朝山进香中,碧霞元君逐渐替代东岳大帝泰山神,而成为泰山的主神。

“舍身还愿”陋习的来源

对泰山碧霞元君极度崇奉,顶礼膜拜,使信众在奉献大量祭品的同时,甚至出现了舍身还愿的怪现象。王士禛在《池北偶谈·谈异三》中就曾记载了这样一个《泰山孝子》的故事:“顺治十年(1653年)四月,泰安州知州某于泰山下行,忽见片云自山巅下,云中一人,端然而立,初以为仙,及坠地,则一童子也。惊问之,曰:‘曲阜人,孔姓,方十岁。母病,私祷太山府君,愿殒身续母命。母病寻愈,私来舍身崖,欲践夙约,不知何以至此。”知州大嗟异,以乘舆载之送归。”

对于泰山舍身还愿的习俗起源于何时,至今尚未发现明确的文字记载。究其原因,其一受佛教“舍身饲虎”传说的影响;其二受东汉以来“二十四孝”故事中舍身事亲的影响;其三碧霞元君信仰和泰山主生死观念的影响。从王士禛所记载的故事可以看出,在百姓的心目中,只要是“虔诚”“诚心诚意”地为父母祈祷,并敢于“以身试法”,就会得到泰山老母的保佑,不但父母会消病祛灾,“孝子”也会平安返回家中。这种既能保佑父母自己,又能成仙的泰山舍身还愿的传说在民间很有影响,以至于从明中后期开始,在泰山舍身还愿的事件频发。

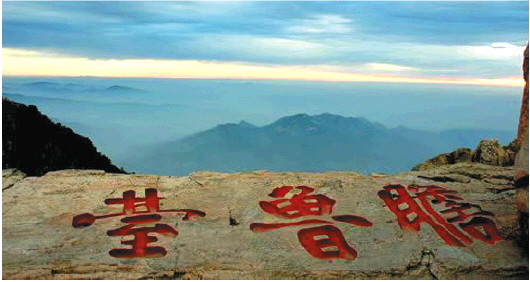

泰山日观峰南侧的瞻鲁台三面陡峭,下临万丈深渊,民间流传此处为阴阳界,是碧霞元君升仙处,所以明、清时期迷信的百姓为禳父母病灾,祈求神灵,多在此跳崖以身相许,后名此崖为“舍身崖”。清康熙二十三年(1684年),康熙帝第一次到泰山时,当时的侍臣还曾提议康熙帝去舍身崖参观,康熙帝严词拒绝。其曰:“愚民无知,惑于妄诞之说,以舍身为孝。不知身体发肤受之父母,不敢毁伤故曾子有临深履薄之惧。且父母爱子,惟疾之忧。子既舍身,不能奉养父母,是不孝也。此等事处处有之,正宜晓谕严禁,使百姓不为习俗所误,观之何为?”由此可知,泰山舍身还愿的恶习流俗毒害之深,影响之广,甚至当朝皇帝都深以为害。泰安的历代官吏为禁止此恶俗也是颇费心机,明万历初年,山东巡抚何起鸣就曾在舍身崖筑起围墙,并将此崖命名为“爱身崖”。王士禛诗友、清顺治年间泰安知州张锡怿,到任之初先禁此事,后来更是派兵把守,防止跳崖。

立碑设栏苦苦相劝

古代,社会上大肆鼓吹宣扬,生身父母或重病缠身,或福浅命薄,其子女可到泰山顶上舍身崖处,只要纵身一跳,便可得道成仙。如此荒诞不经、悖谬的宣扬却使旧时的百姓深信不疑,舍身跳崖的残忍陋俗在明朝万历初年,曾引起山东巡抚何起鸣的重视。他派人在舍身崖旁筑起一道围墙,以阻止人们跳崖,但并没从根本上解决问题。

清康熙五十九年(1720年),张奇逢任职泰安期间,为继承前任的未竟事业,破除善男信女到岱顶舍身崖上跳崖的陋俗,除在舍身崖修筑一道防护墙外,还亲自撰文刻立了“禁止舍身碑”。此碑通高2.74米、宽0.80米、侧宽0.23米,圭首方座。碑文共22行,满行62字,共1006字,字径2厘米。额题“禁止舍身”横列4字,字径10厘米,楷书。同知泰安州张奇逢撰文,王诗丹书。1983年3月,驻泰部队在遥参亭院内挖树穴时发现了此碑,遂立于遥参亭院山门东侧,铭文现多已残缺。

张奇逢,字禹玉,石门(今浙江桐乡崇福镇)人,监生。康熙五十一年(1712年)任泰安州同知,任上重整学宫,赈济饥民,破除迷信,颇有政绩。《泰安县志·吏迹》有《张奇逢传》。“禁止舍身碑”碑文主要内容,其一劝谕告诫进香信众不要相信所谓舍身成仙的说法,并举例说明此说法的荒谬。碑文载:“不知作俑何人,假南朝梁武帝舍身同泰寺之说,立名舍身崖,哄动香客,为游山计,世人不察,误传圣母登仙之处,谓一投崖,可以成仙,可以报亲。呜呼!使舍身而仙可成,亲可报,则昔日之梁武不应饿死台城,今人之舍身岱顶,不应枉死非命矣。”继而又以儒家所倡导的孝道对信众进行劝慰:“其吾人之身,父母之身也。古孝子不登高,不临深,惟爱其身,斯爱其亲,奈何以父母之身轻试万仞之下,形神俱丧,而尚得谓之成仙,尚得谓之报亲耶?”

其二记载了张奇逢为破除舍身陋俗所采取的措施。据碑文记载,清康熙五十六年(1717年)十月,张奇逢因查收税票至岱顶,亲眼所见,十天时间,先后有山东曹县李进贤、河南商丘县韩大小,江南徐州张文举三人舍身跳崖。睹此惨景,张奇逢作为一州之长,不忍坐视,捐出自己的俸银,耗时半年,于舍身崖筑起一道长300尺、高15尺、厚5尺的墙,并且为阻止进香人等越墙跳崖,还派更夫轮流看守,以便及时发现、劝阻、解救那些执迷不悟者。以上措施实行后的效果,碑文也进行了记述:清康熙五十七年(1718年)十月,有大名县的姚文举欲投崖,被更夫师天义救免;清康熙五十八年(1719)二月,长山县周在礼越墙投崖,被更夫李德善救免;清康熙五十九年(1720年)四月,德州的崔登科欲舍身,被更夫战得胜救免。三年以来,想要投崖的人很多,而均被救免,无一人殒命。

其三张奇逢盼望后任者能将此救人的事业进行下去。碑文载:“天下事非创之为难,惟继之足恃。矧山高风烈,日久难免倾颓,则祈望继予志而修葺者,幸甚矣哉。”撰文最后,张奇逢又谦虚地写道:“今勒禁止舍身示于前,并述筑墙始末于后,非敢自以为功也……不揣鄙陋,谨跋以公同志云尔。”

为什么碑刻立于山下遥参亭内,而不是刻在泰山极顶舍身崖处呢?据考证,该碑泰安州道正、道人牟位兴,遥参亭住持、道人王成,都参与了此碑的刻写。岱庙遥参亭,自明中期开始供奉碧霞元君,成为碧霞元君行宫,至清代号称“泰山第一行宫”。据现立于遥参亭的刻立于清咸丰九年(1859年)的《泰邑合山会姓氏碑志序》载:“遥参亭碧霞元君殿,实即泰山之第一行宫也,以故每岁之春,朝山进香者遐迩辐凑,士女云集,佛号钟声亘数月而不绝。”香客云集,也许正是张奇逢刻碑于遥参亭的真正原因。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。