| 八个车间只剩两个车间生产,但合成纤维厂没放弃信念 |

| 有核心技术,再难也要撑下去 |

| |

- 2013年10月21日

来源:齐鲁晚报

-

【PDF版】 【PDF版】

|

|

|

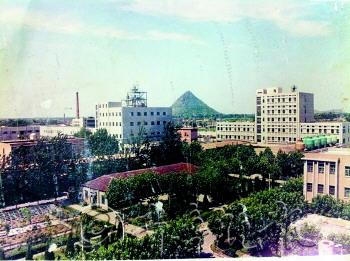

| 效益好的时候,职工福利待遇也好,文体生活也丰富。图为当年参加纺织系统运动会时的情景。 (资料片) |  | 这是原来合成纤维厂的全貌,如今只剩三分之一。

本报记者 陈玮 摄 |  | 杨进水指着刚生产出来的涤纶说,这是曾获省优质产品的。

本报记者 陈玮 摄 |  | 尽管条件很艰苦,但合成纤维厂部分职工仍然在低薪的情况下坚持生产,没有放弃信念。 本报记者 陈玮 摄 |

|

一个塑料瓶片,放在机器里,经过高温蒸煮,拉长挤压,就变成了一条条坚韧柔软的涤纶丝。对于济南合成纤维厂来说,这个全国第二家生产涤纶的企业,在经历了车间关闭、资不抵债、内外债不断的困难后,期待如自己的产品一样,借“帮扶”的力量,重新焕发活力,二次创业。

本报记者 陈玮 喻雯

艰难现状>> 昏暗厂房内俩车间在坚守

走在济南合成纤维厂的厂路上,十分空旷,只有边角上堆放着一袋袋造涤纶丝用的原料,两边都是厂房车间,但却安静得很,连风吹落叶的声音都可以听到。

“原来走在这里,听到的都是机器的轰鸣声。”济南合成纤维厂党委书记杨进水回忆起当时的辉煌,仍然历历在目,而如今,看着破败的车间,杨进水眼中的光彩瞬间消失。

窗户基本没有完整的玻璃,有的甚至用一块块木板钉住,外墙布满乌黑的渍迹,虽然是白天,车间内也昏暗得像夜晚一样。“这里原来生产长丝,是从国外进口的设备,很受欢迎,可惜设备老化后,没钱更新,市场也不景气,慢慢就关掉了。”

杨进水说,上世纪80年代纤维厂鼎盛时,曾经有8个车间,现在只剩下两个在生产,其他的都租出去了,有的当做仓库,有的作为加工车间,靠租金度日。

“太难了。”职工李存刚摇了摇头,“现在在岗职工每个月只有1000多的工资,但我很满足,很多人一分钱都拿不到。”由于厂子效益不好,上世纪90年代末期,工资都发不出来。不少有技术的大学生纷纷离开厂子,自谋出路,甚至有的整车间出走。“流失了很多人才,这是最痛心的。”

曾经辉煌>> 自办养殖场专门给职工发福利

成为济南合成纤维厂的职工,曾经是李存刚炫耀的资本,然而厂子衰落,整车间的工人都走光了。同事们一个个离开,李存刚虽然难过,但仍然坚持不离开工厂,因为这里,曾经带给李存刚太多荣耀。

1965年,济南合成纤维厂从德国引进的涤纶聚合纺丝设备投产运行,宣告全国第二个涤纶生产厂诞生,填补了山东省涤纶工业空白。“产品质量好,效益就高,从建厂到上世纪80年代中期,对原有设备进行了四次较大的更新改造,生产能力从三百吨涨到两千吨!”谈起合成纤维厂的辉煌,杨进水很是兴奋。

杨进水带领记者来到一个车间,一个塑料瓶片放进机器后,在上层经过高温,变成细丝,传到一层,再经过拉长、卷曲,变成一条条涤纶。“这是我们厂的宝贝,有它在,我们厂子就在。”1985年,经当时的纺织部批准,济南合成纤维厂增建年产涤纶七千五百吨项目,建成后,年产量达到了1万吨,产值达到了1亿元,这在全省产量绝对领先,标志着济南合成纤维厂发展达到了顶峰。“当时全国只有七台这样的设备,没有一定技术规模,绝对申请不到这样的项目。”同年,厂子生产的涤纶短纤维获得山东省优质产品称号,销往全国各地,利税总额达到两千多万。

那时的合成纤维厂成为大学生梦想的地方,厂里还建起了专门的养殖场、渔场,用来给职工发福利。“每个月都有十斤鸡蛋,过节就发鱼肉,每次大包小包拎回来。”李存刚说,过节满载而归,成为当时很有面子的事儿。

然而到了上世纪90年代,让李存刚意想不到的是,以为能让自己一生衣食无忧的厂子,竟然效益逐年下滑。杨进水说,这在上世纪80年代中期,就埋下了伏笔。

那时生产纤维效益好,又有政策鼓励,在南方很多城市,一个个纤维厂兴建起来,再加上市场经济放开,很多生产纤维的民营企业也如雨后春笋遍布开来。济南合成纤维厂的效益受到一定影响,但是由于产品质量过硬,仍然供不应求。

| |