取“才”还是取“财”?

——东阿魁丰博物馆清代科举文献探秘

2015年03月12日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

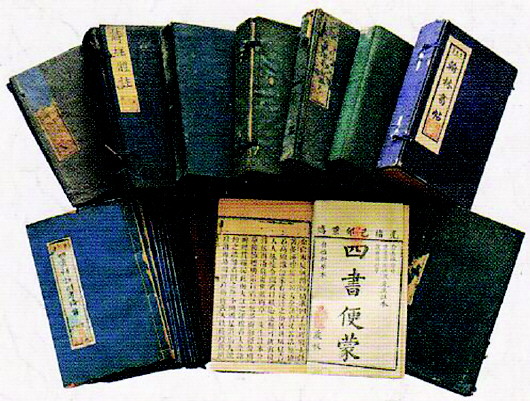

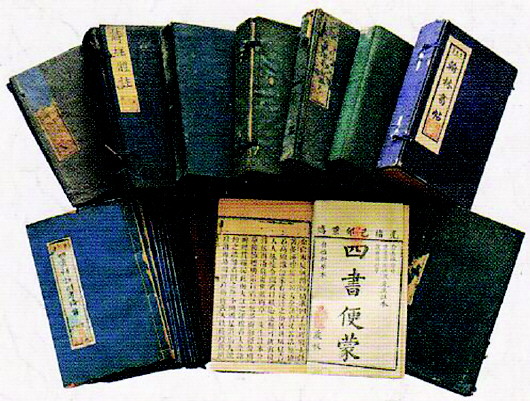

魁丰博物馆收藏的部分科考教材

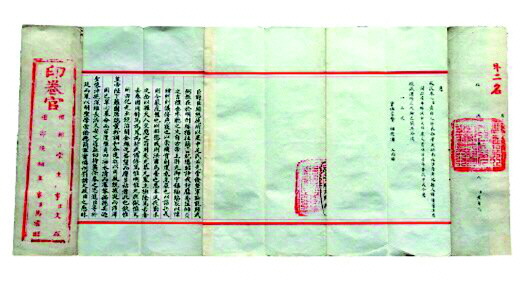

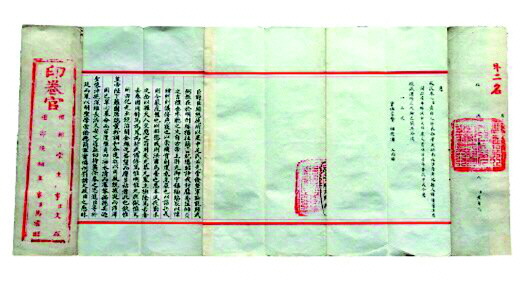

黄自元殿试卷(部分)

文/本报见习记者 张九龙

“书呆子”可成不了状元

如今提起秀才,很多人会嗤之以鼻,脑海中浮现“书呆子”三字。其实,不论古今考试,书还是要读的。魁丰博物馆收藏有不少清代的科举图书,从展览看,包括了《四书便蒙》、《四书补注备旨》、《诗经体注》、《状元诗经》等和四书五经有关的书籍,也有像海源阁藏本《翰林书帖》这样的书法字帖。

这些书,严格说来称不上科举教材,只能算是教辅书。清代科举有“八股取士”之说,真正的教材只限于四书五经。对此,现代人往往不解,古人仅需学几本书,写一篇文章而已,为什么有人考到六七十岁才得中呢?

别忘了,这几本书已经考过几百年,为了选拔人才,题目定然越出越难。要知道,想写八股文,首先得把四书五经背得滚瓜烂熟才行。据学者统计,四书五经约有十万字,仅仅是一字一句背下来,恐怕就得几年的时间。这还不够,要想理解字句间的微言大义,还需要研究前人的注疏和论述,阅读量就更大了。如此看来,想参加科举还真得先成为“书呆子”。

八股文章就四书五经取题,内容须用古人语气,绝对不允许自由发挥,句子的长短、语字的繁简、声调的高低也有严格限制。文章的每个段落死守在固定的格式里,多一字都不行。尤其是起股、中股、后股、束股的部分要求严格对仗,类似于骈文,书写难度甚高。八股窠臼为世人所诟病,可平心而论,能符合标准地写出一篇八股文也算得上人才了。学问至此,可以通过乡试和会试,获得贡士身份。

想成为状元和进士,还有更高的要求。贡士参加殿试,试后根据成绩排列名次,是为进士。殿试只考策问,策问内容是时务,主要考查学子的经世致用能力。因此,到了这一步,不仅要有学识,还要有见识,绝非靠死读书能通关。

策问还重点考查学子的书写水平,一手漂亮的馆阁体是必备的。魁丰博物馆收藏有一件民国年间复制版的黄自元殿试卷,还原了殿试对学子的书写要求。黄自元工于书法,自六岁始,从祖父德濂习字。初学颜真卿、柳公权,接着又学欧阳询、王羲之、王献之等历代帖学大家。为锻炼臂力,求得其笔下的精气神,他一直悬腕书写,常年坚持,每日一练几个时辰。

试卷上,黄自元字体方正,光沼乌黑,大小统一,让人难以相信是临场发挥之作。黄自元的书法深得同治皇帝喜爱,被皇帝钦点为殿试第一甲第二名,荣登榜眼,授翰林院编修。

不得不说,通过寒窗苦读,走上仕途的必定是出类拔萃者。根据科举文化学者姚远利的研究,在中国1300年科举史上,共产生过700余位状元,进士约11万人。据估算,这700余位状元,是从大约30亿童生、3亿秀才、600万举人当中选拔出来的,其中清代状元的含金量更是历朝历代无出其右。

捐监买官,埋葬了科举制

富家子弟想当官,自然无需寒窗苦读,纳捐即可。其他朝代虽然也有纳捐,但是都没有像清代成系统。清政府甚至将纳捐作为国家的重要财源来运营。

魁丰博物馆中收藏有一件光绪二年山西泽州府纳捐监生执照,约50厘米见方,是山西泽州府一名“青年俊秀”用钱买监生身份的凭证。

所谓“监生”,是国子监学生的简称。国子监是清代的最高学府,对学生的资格有较高的要求。一般而言,监生要通过正常考试,获得优异成绩。同时,部分官僚子弟可以依靠父祖的官位入国子监。而泽州府的这名“青年俊秀”则是用钱买到了监生的身份,这种监生,通称例监,亦称捐监。

根据清朝的选官制度,入国子监读书,只要能认真苦读,按期肄业,就可以被挑选做官。对富户而言,就算不做官,能在国家最高学府读书,得一纸文凭,也是光宗耀祖,名利双收了。自开了生员可以纳资入监之门后,捐监之风大盛。

起初,清政府是囿于国库紧缺才出此下策。康熙皇帝征讨准噶尔时因费用不足,下诏鼓励富户捐纳,没想到效果极佳,仅仅山西一省,当年就捐县丞1.2万人,甘肃半年纳捐者甚至达到1.7万人。后来,雍正年间督考国子监,测试那些纳过捐,但还没有正式到任,尚在等缺的候补官员。结果1万多监生里面有9500余人不及格,其中甚至六成人交了白卷,成了一时的笑话。

纳捐的窟窿不仅没有堵住,反而愈演愈烈。乾隆时期,朝廷规定白米20石便可捐个县丞,北京城几乎所有的旗人都拿朝廷发的老米换了个官。太平天国运动之后,国家财政捉襟见肘,富人有了更多进入仕途的机会,甚至中上层官职都明码标价。

这些纳捐的“学生”分散在全国,大多并不在监学习,只领膏火,坐等授官,无心向学。纳监的监生只要向户部交一笔钱,就可以领取“护照”,然后再向国子监交一笔钱,即可领取“监照”,即大学毕业证书。这笔钱国家规定不上缴,由国子监的官吏皂役摊分。几十万人不经过入学和考试,交钱就能买大学毕业证,极大地影响了朝廷的威严。

捐纳之风如此猖獗,直接导致了科举制度的衰落和晚清朝局的混乱。此时在官场,几无净身士人,花钱买顶戴者不以为耻反以为荣。在民间,通过纳捐,有几十万候补官员虎视眈眈,而当时全国只有1300个县。职位没有空缺,在职官员大多尸位素餐,有抱负者不得施展,科举至此,名存实亡。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。