鲁迅与周作人:

弟弟是海水,哥哥是火焰

2015年07月05日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

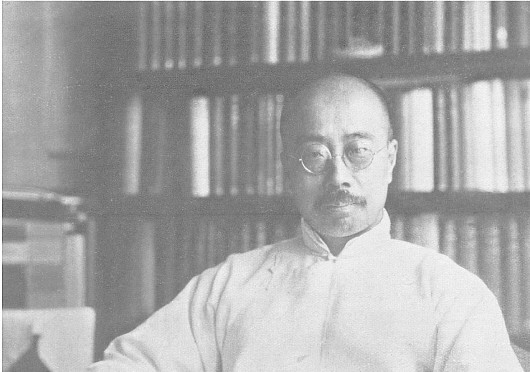

【鲁迅】

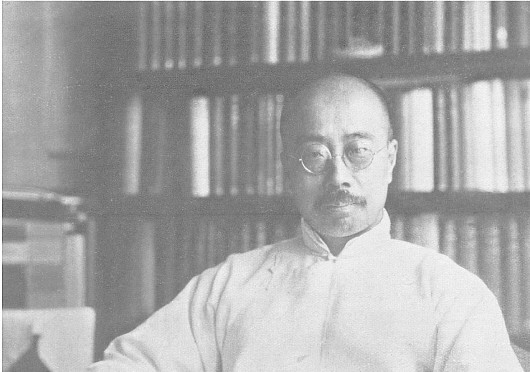

【周作人】

扫码看视频——对话鲁迅

本报记者 徐瀚云 实习生 王珺

慢了几拍的周家兄弟

最勇猛的战士,也有感觉到疲倦的时候。在加入新文化运动阵营之前那段时间里,鲁迅的心境是极度消沉与低落的。

为了唤醒麻木的国民,鲁迅以笔为刀,刺向那包裹着脓血的瘤,然而绝大多数民众却对他说:“听不见!听不见!你怎么地?”世间最难叫醒的是一个装睡的人,作为一名优雅的天秤座,鲁迅的心里充满了纠结。于是,他每天下了班,就躲在绍兴会馆自己的房里抄古碑,“客中少有人来,古碑中也遇不到什么问题和主义,而我的生命却居然暗暗地消去了,这也就是我惟一的愿望。”

“最初让我给《新青年》写稿,其实我是拒绝的。”最终,时任《新青年》编辑的老友钱玄同多次拜访,这让鲁迅感到盛情难却:“决不能以我之必无的证明,来折服他之所谓可有”,于是“有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他们不惮于前驱”。可见,鲁迅最初的加入并非源于自身的热情,而是被动地为了支援《新青年》主将们,一同坚定砸掉“铁屋子”的希望。

通过《新青年》,鲁迅发表了第一篇白话小说《狂人日记》,第一次在《新青年》发表新诗,第一次将政论的《随感录》改变成为文艺性散文,这令当时的文化界为之一振。其中,《狂人日记》作为中国现代文学史上第一部白话小说,它所引起的轰动效应昭示着鲁迅已成为新文化运动的一员猛将。五四运动之前,鲁迅在《新青年》上共发表了三十一篇文章,其中论文一篇、诗六篇、小说三篇、随感二十一篇。

周作人的创作也极为勤奋,自1917年4月从绍兴来到北京,次年1月便发表了第一篇翻译作品,直到1922年《新青年》休刊,几乎每一期都有周作人的作品,有时甚至一期里面刊登数篇作品。

鲁迅的《狂人日记》引起了轰动,而周作人最初的作品则没能引起震荡。他模仿《狂人日记》写了《真的疯人日记》,“学我者生,似我者死”,这篇“疯人日记”反响甚微。于是周作人转向文学理论、散文创作。他发表了著名的理论文章《人的文学》,他的诗歌《小河》被胡适称为中国“新诗的第一首杰作”。

较之鲁迅的杂文,周作人的散文要温和太多,轻易就使读者荡漾在古雅冲淡的琐事记述、旁征博引中。他生性和蔼,温厚理智,读书成癖,他超乎功利的人生哲学,以及留学东京深受日本传统文化影响的经历,直接导致了他闲话自语的叙述模式,下笔满是通达、清朗的趣味,奠定了“五四文学革命以来,只此一家,并无分号”的文学地位。

平平淡淡才是真

越来越近的五四运动,并没有影响到鲁迅和周作人兄弟俩的日常生活。

1919年,一个共同的生活计划商定下来。“著名北漂文人”鲁迅在北京皇城根找到一所大宅,把母亲和原配夫人朱安从绍兴老家接来,弟弟周作人也奔波于绍兴和东京、北京之间,安置妻子和子女四人。

在五个月之内,陆陆续续看过15次房之后,鲁迅终于看中西城八道湾的一处四合院,前后三进,九间瓦房,院子相当于半个篮球场。已工作了十年的鲁迅,拿出所有积蓄,加上变卖绍兴老宅的收入,甚至还略贷了笔款子,买下了这所大宅子,以供日后一大家子十几口人住在一块儿。

“1919年,5月4日。云。星期休息。徐吉轩为父设奠,上午赴吊并赙三元。下午孙福源来。刘半农来,交与书籍二册,是丸善寄来者。”

这一年的5月4日对于周氏兄弟来说,过得云淡风轻。当天,鲁迅写了两篇文章,用日记中的三五句话记录下这平凡的一天:上午去为同事的父亲吊丧,下午孙福源来讲述天安门游行的情况,刘半农也来,无非喝茶聊天。

或许是有意,或许是无心,一场轰轰烈烈的运动在鲁迅的日记里没出现半个字儿。

周作人当时还远在东京岳母家,他寄给鲁迅的家信在5月4日先后到达,书信中二人像往常一样谈论家务事、购书和翻译事宜。“五四”学潮的消息传来时,这种生活节奏似乎并没有受到过分惊扰。

周作人参与新文化运动比其兄积极得多,当时他身在北大,讲授“欧洲文学史”和“希腊罗马文学史”,为了准备每周6小时的课,他白天要把讲义写好,等到晚上鲁迅从教育部下班,二人斟酌切磋。

“五四”当天,周作人身处日本,此前他将妻子和子女4人送往日本东京岳母家,还没有来得及去逛上野公园,就听到五四学潮爆发的消息。5月18日,周作人赶回北京,约了陈百年、刘半农、王星拱去探视被捕学生,但是吃了闭门羹。营救被捕学生未果,他撰文大骂军警,差点因此被通缉。

兄弟分道扬镳

1917年,周作人任北大教授,北大国文系准备请他教授中国小说史,考虑到鲁迅比自己研究更深,所以周作人向系主任推荐了鲁迅。鲁迅于1920年8月被北京大学聘为讲师,此后又任北京高等师范学校讲师。

彼时兄弟二人立场尚属一致,虽然到了新文化运动中期已经各有主张。鲁迅始终关注“国民性”,愿和青年、革命共命运,更多承担着社会和历史价值;而周作人在平民兴趣和杂学知识中,执着于个体生存价值,日渐沉醉于脱离现实功利的纯文学中。

随着启蒙的新文化运动演变为五四爱国政治运动,二人分别以自己的方式疏离了《新青年》圈子。周作人宣称去开垦“自己的园地”,以将现实功利挡在审美之外,也成全自己对个性自由的追求。

鲁迅对新文化运动的走向不无忧虑。他关注的是文化启蒙、思想革命,早在《新青年》内部争议之时,就表达过希望“以后只要学术思想艺文的气息浓厚起来……就好了”。而激进的社会革命“太急于事功”。

面对青年,不当国师,不当导师,只做真理探索者的姿态使他与《新青年》的重要成员相比,显得格格不入。终于,鲁迅跟新文化运动的主将闹翻了,也就脱离了这一阵营,后来甚至成了新文化运动的对手。

而周作人最初也是有憧憬的。少年时期的义和团运动,曾使周作人希望通过一种温和的方式解决社会问题,而留学日本的影响使他执着于乌托邦式的“新村”。发表在1918年岁末《新青年》上的标志性文章《人的文学》,向公众解释了正当的人该过什么样的生活。

此后,周作人也与《新青年》产生了分歧。往后几年,兄弟二人一个荷锄莳弄《自己的园地》,一个荷戟寻找新的战场和战友,彼此之间也分道扬镳了。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。