青岛礼贤书院

劳乃宣(1843—1921年),字季瑄,号玉初,又号韧叟,浙江省嘉兴府桐乡人(一说山东省武定府阳信)。同治十年(1871年)进士,光绪三十四年(1908年)授江宁提学使,宣统三年(1910年)召为京师大学堂总监督兼学部副大臣。卫礼贤(1873—1930年),本名理查德·卫立姆,德国人,出生于斯图加特。两人一位是中国清廷高官,一位是德国传教士,是如何产生交集的呢?

1897年11月14日,德国舰队由上海驶入胶州湾并上岸操练,次年3月逼迫清政府签订《中德胶澳租界条约》占领青岛。为攫取在青岛和山东长远利益,德国在多个领域采取殖民统治,为使中国人更容易接受殖民思想,1897年理查德·卫立姆受同善教会派遣来华传教,1899年来到青岛。理查德·卫立姆非常喜欢中国文化,给自己取中文名卫礼贤(尉礼贤)。

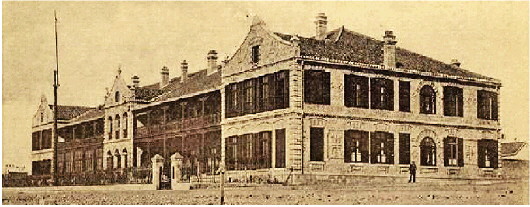

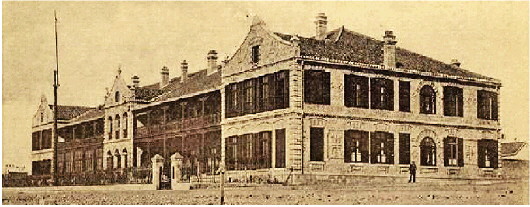

外国教会在中国传教多以兴办学校、开设医院或成立慈善组织的方式进行,1900年德国总督保罗·叶什克指示卫礼贤开办一所学校,为在青岛的欧美等国学生服务。卫礼贤将校址选在大鲍岛胶州街,以自己的名字将学校命名礼贤书院(1912年更名礼贤中学),这也是近代青岛第一所新式学校。1901年在大鲍岛东山(今上海路)兴建校舍,将学校迁至此地并开始招生。

这当然是服务于德国整体利益的,但因为喜欢中国传统文化,作为学校负责人的卫礼贤“违背”了办学初衷,将礼贤书院主要用于传播中德两国文化而非传教,所以礼贤书院主要招收的是中国学生而非欧美学生。1901年首批招生20人(一说39人),1907年1月首届谭玉峰、谭岳峰、王真光三人正式毕业。

辛亥革命后清帝逊位,民国肇始,战乱频仍,一大批逊清王公贵族、高官大吏避乱于德国实际占领统下的青岛,“青岛为古老文化最杰出代表的相识提供了一个最好的机会”“成了古老的中华帝国最重要的人物聚首的地方”,这些人物包括恭亲王溥伟,东三省总督赵尔巽,山东巡抚周馥、张人骏,外交家吕海寰,学部侍郎兼京师大学堂总监督劳乃宣、同治十三年(1874年)状元、大学士陆润庠,等等,仅担任过县令以上职务者就达100多位。这批人几乎都是举人、进士出身,通经典,谙国学,工书法,懂世故,这令喜爱中国传统文化的卫礼贤非常兴奋,劳乃宣和卫礼贤就是在这种情况下认识的。

当时,卫礼贤正“致力于中国传统文化研究,有志译介中国古典著作”,周馥认为他“难以真正理解和把握中国文化的内涵和中国精神的真髓”“译介工作障碍重重,难以为继”。早在1902年,周馥任山东巡抚时就与卫礼贤相识,这次来青岛后两人交往日密,基于卫礼贤的请求,周馥就向卫礼贤推荐了劳乃宣等“真正的中国学者”,请他们帮助卫礼贤解读《论语》《易经》《道德经》等中国经典,指导其准确释义、翻译。

卫礼贤在《中国心灵》一书中如是写道:“一直和我保持友好关系的前巡抚周馥说:‘你们欧洲人只了解中国文化的浅层和表面,没有一个人明白它的真正含义和真实深刻之处。原因在于你们从未接触过真正的中国学者。我给你引见一位老师(指劳乃宣),他的思想真正根植于中国精神之中……你就能翻译各种各样的东西。’”卫礼贤便委托周馥邀劳乃宣来青。

劳乃宣接到信函后,“颇属相宜,因即复函允之……携家前往。”在《韧叟老人自订年谱》中,劳乃宣自述:“癸丑(1913年),德人尉礼贤笃志中国孔孟之道,讲求经学,设书院于岛境有年,与吾国诸寓公立尊孔文社,浼周玉山(周馥)制军来函,见招主持社事,于十月移家至岛。”

卫礼贤与劳乃宣一见如故,并拜劳乃宣为师,“以弟子自居,执礼甚恭。”在劳乃宣看来,“尉礼贤君久居中国,于学术流别研究最深,周秦诸子皆有译本,而独推尊孔子,如昔所称服孔子教者。”卫礼贤先聘陆润庠等为礼贤中学教员,1914年又聘劳乃宣为监督(校长)——相国(陆润庠)任中学教员,侍郎任中学校长,这在中国历史上也是空前绝后的。

对在青岛的这段生活,劳乃宣自述“适馆授餐,情谊优渥”。“情谊优渥”只是委婉的说法,实指待遇丰厚。劳乃宣居住在礼贤中学附近的小鲍岛吴淞街(今上海路),“有屋十间”“岛地山川清旷,所居之屋,室中可以看山廊下可以望海。甚是适怀”“屋宇为尉君代租,月赠束脩五十元”。劳乃宣对卫礼贤“执礼甚恭”颇为满意,心情舒畅,倾心讲授四书五经,指导卫礼贤研究中国古典便顺理成章了。

正是有了劳乃宣等人的用心讲解、指导,卫礼贤才能真正在“理解确切而透彻”的基础上开始翻译中国传统经典。劳乃宣在给知名学者罗振玉的信函中记下了这段历史,“尉君自以《孟子》翻德文,每日来弟寓,由弟讲授一小时,归而笔译。又以德国哲学家康德所著之书译中文,由尉君与周玉翁(周馥)之孙叔弢同译,而弟为之修饬而润色之。”双方相处愉快,配合默契,翻译工作亦有效率。

1911年,卫礼贤在礼贤书院东花园“与中国寓岛诸同仁结尊孔文社,以讲求圣人之道”,劳乃宣到青岛,后卫礼贤则委任其主持社宜。“尊孔文社”主要职能是宣扬儒、道文化,“还进行中德文化交流,举办讲座,由寓青的中国学者和德华大学德国教师轮流演讲。”中国《论语》《老子》等经典“暨泽西文,流传西国”,而康德等人的著作也被翻译成中文,通过尊孔文社和礼贤中学传播到国内。

1914年,卫礼贤又和“中国寓岛诸同仁”在尊孔文社西侧建起藏书楼(图书馆),“希望通过翻译、讲座和出版的方式,在东西方文化之间架起一座桥梁,康德的著作被翻译成中文,中国的经典也被翻译成德文”(卫礼贤《中国心灵》)。恭亲王溥伟题写匾额,劳乃宣撰写《青岛尊孔文社藏书楼记》。藏书楼广收经史子集和诸子百家,不少系珍贵书籍,藏有中文图书6000册、德文3000册、英法等3000册,是中国最早的现代公共图书馆之一。

通过礼贤书院、尊孔文社以及藏书楼,中德学者开讲座、译经典,客观上促进中西方文化传播,促进了中欧文化交流。尤其是通过劳乃宣等人的深入讲解,卫礼贤相继向西方翻译了多本中国经典,尤以《易经》为代表。卫礼贤之所以看重对《周易》的翻译,是因为《易经》是中华文化的原根,诸子百家都是这根上长出的枝丫,搞懂了《易经》,《论语》《诗经》《吕氏春秋》等就可以融会贯通,《三国演义》《聊斋志异》更不在话下。但翻译《易经》过程颇为曲折。

1914年夏季第一次世界大战爆发后,日本向德国“宣战”,占领了所谓德国在青岛的权益,德国因顾及欧洲战场而退出青岛,尊孔文社学术活动中断,寓青遗老们先后离开,劳乃宣通过姻亲关系则暂时避乱于曲阜。1917年张勋复辟时劳乃宣“简授法部尚书”,虽然劳乃宣并未实际担任过这个职务,但张勋复辟失败后他仍遭到通缉,只好四处避祸。无奈之下,试着求助于仍在青岛的卫礼贤,“询问可否提供膳宿回青岛,继续完成《易经》的翻译。”此时,40余岁的卫礼贤正为《易经》“恐怕永远也不会完工”而苦恼,两人各取所需,劳乃宣再次来到青岛。在《韧叟老人自订年谱》中劳乃宣自述:“丁巳(1917年)五月,曲阜令蓝君……劝出走。又移家青岛,居礼贤书院(此时已更名礼贤中学)复与尉君理讲经旧业。”

乱中重遇,彼此欣喜,劳乃宣“重见欣然,愿以校舍闲屋见假居家,俾仍续理旧业”。“与尉君商量旧学。播越之余,得此殊为望外。”他在致罗振玉的信中说,“弟重来岛上倏已数月,日于山光海色之间与尉君商量旧学播越,得此殊为幸事。”1918年再致函罗振玉:“弟羁踪岛上,瞬已两年,与居停尉君患难相依,极为相得。”愉悦之情跃然纸上。两人多次对《易经》讲解、讨论、翻译,最终由卫礼贤将其打造成西方的“东方名著”,两人合力将义理深邃、艰涩难懂的《易经》推向西方。该书也是卫礼贤成为汉学家的标志性著作,影响深远。瑞士心理学家荣格如此评价,“深刻体会到他(卫礼贤)翻译的这本典籍《易经》在西方是无可比拟的,在文化上有重要意义。”

1920年卫礼贤离开青岛返回德国前,再聘劳乃宣担任礼贤中学监督,继续主持尊孔文社事务(该社1937年解散),请奥地利画师郎亚文为劳乃宣作一画像带在身边,劳乃宣赋诗其上:“欧宾画手笔如仙,写得衰容海外传。自笑放翁团扇影,化身今竟到西天。”“庚申(1920年),尉君介画余像,携之而去。”(《韧叟老人自订年谱》),可见两人友谊之深,但这一去也是永别。1921年7月,劳乃宣在青岛病逝,享年79岁。1922年卫礼贤重返中国,1923年兼任北京大学教授,1930年去世,终年58岁。

卫礼贤作为传教士在青岛生活20余年,通过礼贤书院、尊孔书社与前清遗老,讲授德语、工科等知识。与中国学者合办讲座,翻译中德经典著作或将之译成英文、德文,在客观上保存了一批重要典籍,推动了齐鲁文脉繁衍,推动了中德(西)文化思想交流,从这一点上讲他们是有贡献的。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。