最近一段时间,山东第一医科大学(山东省医学科学院)喜讯连连。

8月27日,山东第一医科大学(山东省医学科学院)(以下简称“山一大”)迎来2023级新生。这是校(院)整合组建以来迎来的第五批新生。今年学校本科新生省内普通类专业录取最低位次较四年前提升1.27万名,平均位次提升2万名。

9月1日,山一大医学人工智能与大数据学院于长斌教授团队青年教师郝子谦(共同第一作者)与其他高水平科研人员合作攻关,研究成果登上国际顶级期刊Science,实现了山一大成立以来新引进人才发表Science主刊论文的重大突破。2023年国家自然科学基金项目立项156项,并实现杰青、优青项目双丰收,位列山东省属高校首位,立项质量和数量实现双突破。

科教融合近五年来,山一大在创新中实现“拔节式”生长,既符合规律,又突破常规。

记者 徐玉芹 通讯员 刘波

创新模式培养的首届毕业生已“出炉”

2019级生物技术“泰山班”孟子琳是山一大整合组建后招收的第一批本科生,也是山一大整合组建后“出炉”的首届本科毕业生。此刻,她已坐在中国科学技术大学的实验室里,开启了研究生阶段的学习。

孟子琳来自河南漯河,录取专业是生物技术专业,原打算入校后转入临床医学专业。但在转专业来临之前,她遇上了生物技术(生物医学科学方向)“泰山班”。“只招20人,小班化教学,国际化培养,配备科研导师……”条件如此诱人,原本笃定转往临床医学的孟子琳动摇了。

进入“泰山班”之后,孟子琳的人生仿佛开了挂:加入张书平教授的科研团队,跟导师做项目,进行系统的科研训练。两年多时间里,孟子琳以第一作者身份发表了SCI论文,还获得了国家奖学金。今年考研,她报考中国科学技术大学生物学专业并顺利上岸。

像孟子琳这样通过科教融合模式创新培养出来的本科生,山一大还有很多。仅2019级生物医学“泰山班”的20名同学,今年就有15人考研“上岸”。记者了解到,整合组建后的山一大不断优化本科人才培养方案,创新人才培养模式,充分发挥优质科研平台对教学的支撑作用。学生在校期间就有机会“进实验室、进平台、进课题组”。

与此同时,学校还发挥科教融合优势,组建9个科教融合学院,成立18个临床医学学科系,推进教学和医疗机构的嵌合式发展,在山东省立口腔医院加挂口腔医学院牌子,在济南市中心医院成立临床药学院,开设了临床医学“卓越班”、生物医学“泰山班”,与省医保局共建全国首个医疗保障学院和医疗保障研究院,与省疾控中心共建公共卫生与健康管理学院,着力培养能够引领未来医学发展的卓越人才。

在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中,山一大学子首次摘金,实现历史性突破;在第十届中国大学生医学技术技能大赛全国总决赛中,山一大取得了临床医学专业五年制赛道金奖、护理学专业赛道银奖的优异成绩。

山一大的创新培养模式得到了越来越多的社会认可。今年高考招生中,山一大省内普通类最低位次较2020年提升1.27万名,平均位次提升2万名;超过特殊类型招生控制线的共有3122人,占比87.5%。优质生源数量和整体生源质量较往年均有较大提高。

是“适合做科研的环境”

在山一大,像孟子琳这样加入老师课题组的学生还有很多。学校强大的科研平台、丰富的科研资源和实力强劲的导师队伍是他们的底气。而对医学博士、主任医师,山一大博士后,博士生导师宋璇来说,山一大则是“适合做科研的环境”。

宋璇是2020年从梅奥(美国)回来的,研究方向是脓毒症,重症医学排名前三的病种。多年来,她以“脓毒症的发病机制与预测模型的建立”为研究主线,以“转化”为核心,建立脓毒症数据库和生物样本库,将基础研究与临床相结合,通过基础研究发现新的诊断标志物和治疗靶点,筛选有效药物进行临床研究,研发新药、开发试剂盒、建立预测模型等,探索新的脓毒症诊疗策略。

作为一名科技工作者,宋璇感慨自己生长在一个幸运的时代,“全国上下一片重视科技创新、重视人才的氛围,山一大更是对引进人才、培养支持人才不遗余力。”她说,山一大打造了一流的科创平台、人才公寓,实行“独立Principal Investigator(PI)制”“大课题组制”和“大平台”多个模式相结合,打造面向全球的学术创新高地,充分发挥人才的引领作用。“而且申报上级资助计划给予大力支持,对于获批科研项目给予经费匹配等一系列支持措施,营造了一片适于人才栖息的生态绿地。”

在各项政策的支持下,宋璇的课题组建立了脓毒症数据库、生物样本库,目前已纳入脓毒症病例6000余例、生物样本11000余份。主持国自然、省优青、省自然科学基金各1项、省部级科研课题4项以及横向基金4项。在全国及山东省的重症领域具有一定的知名度和影响力。

人才是高校发展的中坚力量。整合组建后的山一大大力实施“人才强校”战略,按照“引进急需、提升现有”的思路,引进包括双聘院士、国家级人才、中青年博士在内的各类高层次人才1000余人,连续四年成为全省引进人才最多的高校。自主培养国家级和省部级高层次人才200余人。年底在站博士后有望达到500人。

学科建设实现超常规、跨越式发展

9月12日,山一大举行2023级新生开学典礼,主席台上除党委书记韩金祥,还坐着两位“自家”院士,一位是中国科学院院士、校(院)长陆林,另一位是中国工程院院士、名誉校(院)长、附属肿瘤医院院长于金明。这样的排面在山东省属高校中绝无仅有。

不仅如此,山一大自整合组建以来,无论在领导班子的配备,还是在经费、政策、校区建设上,省委、省政府都给予了前所未有的支持。仅以领导班子配备为例,先后聘任中国工程院院士宁光、中国科学院院士陆林担任校(院)长,在山东省属高校中也是破天荒第一次。而在成立当年便成为博士学位授予单位,建立起“本、硕、博”完整办学层次和高等教育全过程人才培养体系,为一流大学建设奠定了坚实基础,这在山东高等教育史上也属首次。

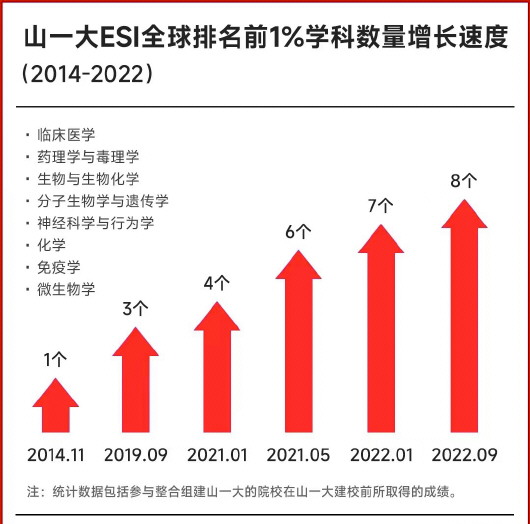

而山一大也不负众望,自建校之日起,便怀揣“名第一、做第一”的目标,在“学科立校”的顶层战略指引下,驶入创新发展快车道。而后只用了四年时间,进入ESI全球前1%的学科从整合组建之初的1个增至8个,其中,临床医学进入ESI全球排名前0.83‰,居全国独立医科大学第8位,实现了学科建设的超常规、跨越式发展,学校核心竞争力大幅提升。

目前,山一大进入ESI全球前1%的8个学科有:临床医学、药理学与毒理学、生物与生物化学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为学、化学、免疫学、微生物学。ESI综合排名较2019年提升1115个位次,临床医学排名较2019年提升694个位次。

而在2022年度中国医学院校五年总科技量值榜单上,山一大居全国医科大学第7位,山东省属医学院校第1位。在软科中国大学排名中,由2020年的第445位跃升至2023年的第253位,上升192位,是全国上升位次最高的学校,被评为全国进步最快的高校。

2020年,山一大还成为山东省7所“冲一流”建设高校之一,临床医学学科入选“高峰学科”建设学科。

除此之外,2023年山一大还获批全国重点实验室和教育部重点实验室,在国家级平台建设方面实现历史性突破。同时,建立了与国际接轨的科技创新中心并投入使用,高等级生物安全实验室(P3实验室)获国家发展改革委立项。在2023软科世界大学学术排名中,居全球第715位、全国高校第133位、国内独立医科大学第15位。

大成果、大平台、大项目均有突破

公开数据显示,山一大在科研方面也取得了历史性突破。

2023年国家自然科学基金项目立项156项,其中,国家自然科学基金杰出青年基金项目1项,国家自然科学基金优秀青年基金项目1项。资助项目由2020年的81项增长到156项,增幅92.59%,资助经费由2020年的3064万元增长到6726万元,增幅120%。校(院)连续两年均保持了立项和项目经费数约30%的增长。校(院)组建四年多来连续获得三项国家自然科学基金重点项目,今年又实现了国家自然科学基金杰出青年基金项目零的突破。

此前,2023年5月30日,第三届全国创新争先奖表彰奖励大会在京召开。在这项三年一度、仅次于国家最高科技奖的科技人才大奖中,山一大共三人荣获第三届全国创新争先奖状,占全省医学领域总获奖人数的1/2。

三人中,于金明院士是新中国成立以来放射肿瘤学唯一院士,也是我国精准放射治疗技术的主要开拓者之一;赵家军教授从事内分泌代谢病医教研工作40年,曾以第一完成人获国家科技进步二等奖2项;张福仁教授参与制定了《全球消除麻风2020-2030规划》以及《WHO关于阻断麻风传播及消灭麻风的定义、标准和指标的报告》,为创造一个没有麻风的世界贡献中国智慧。

此外,张福仁教授领衔的科研成果《麻风危害发生的免疫遗传学机制》还荣获2020年国家自然科学二等奖。这是山东省属高校历史上第二个同类奖项。

近年来,山一大先后获国家自然科学奖二等奖1项,国家科技进步奖二等奖3项,何梁何利基金科学与技术进步奖2项,山东省科学技术最高奖2项,山东省科技奖励一等奖11项。在大成果、大平台、大项目上均取得了历史性突破。

“自由的学术氛围,与国际接轨的先进管理模式,灵活的用人机制,使科研人员全身心投入,这样的氛围,让众多成果层出不穷。”山一大党委书记韩金祥说。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。