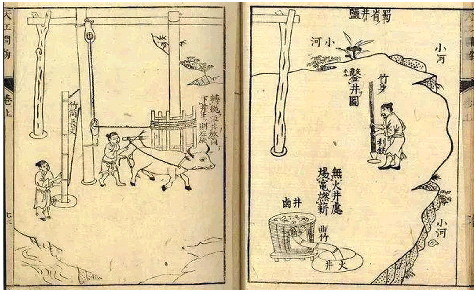

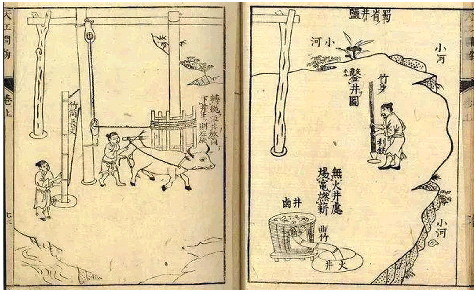

明代宋应星《天工开物》中的四川井盐插图。

□孙晓明 孙辰龙

颜真卿不光会书法

公元755年的十一月初九,安禄山、史思明叛乱,史称“安史之乱”或“范阳兵变”。安禄山率号称20万大军自北京南下,所经河北郡县瞬间土崩瓦解。郡县官长或开城门出来迎接;或放弃职守,逃窜躲避;或被生擒处死。没有一个城池敢起兵抗拒。消息传开,唐玄宗李隆基惊愕不已,携带文武百官慌忙西逃,惊叹:河北二十四郡竟无一忠臣?当大唐江山处于危急关头之际,正在河北任职的颜真卿、颜杲卿兄弟二人,在朝廷并不知晓的前提下,举起了抗叛平乱的大旗,分东西两条战线,携手抗击安禄山的叛兵,后被誉为大唐“双忠”。

756年(唐天宝十五年、至德元年)三月初,清河李华(也是清河郡的谋士,唐代散文家、诗人、唐玄宗朝时期大臣)来到平原,提议联合平叛。在他的谋略部署下,颜真卿联络清河、博平的唐军,在堂邑西南大破叛军,收复魏郡。但因为颜真卿把战功让给了北海太守贺兰进明,李华愤而离去,隐于民间。

六月十七日,长安陷落,皇室西奔。李光弼、郭子仪被迫放弃河北后,除平原、清河、博平三郡外,河北诸郡再度陷入叛军之手。此时,距离平原义举已有半年多,三郡的军费已告枯竭,颜真卿苦思冥想,仍不得其解。情急之下,他只能四处广发文牒,求见李华。终于,这个李华重新现身平原,来见颜真卿。

在经过了几天几夜的商议后,颜真卿采纳了李华的建议,下令将把景城郡(今天天津海河以南、静海县,以及河北省青县、泊头市以东,东光县和山东省宁津、乐陵、无棣等市县以北的地区)民间生产的食盐统一收购起来,然后在黄河沿岸设置盐场统一出售,命令各地统一定价,所获利润逐级上缴,顺利地解决了义军的军费问题。

这位世人皆知的大书法家,尽管并非食盐国家专卖的首创者,但他却无意间构筑了一个历史的分水岭。从这一刻起,即使唐朝在安史之乱中大伤元气,但整个大唐的命运之轮依然靠盐动力强力延续151年。

因盐平步青云的第五琦

隋唐之间的无盐税时代,一共持续了138年,721年(唐开元九年),唐朝政府终于对盐业恢复征税,也正是在这138年中,九州大地上出现了隋代的“大业盛世”和唐初的“贞观之治”。然而,在唐朝这座华丽殿堂的脚下,一股股隐匿的暗流正在涌动。

756年(唐天宝十五年、唐至德元年),在安禄山、史思明引发的天下大乱中,时年44岁、还只是地方基层小公务员的录事参军第五琦意识到,这将是自己实现人生抱负最佳时机。

七月十二日,“马嵬之变”后的唐太子李亨在灵武登基,改元至德,是为唐肃宗。在别人的引荐指派下,第五琦前往面见唐肃宗李亨,汇报河北战事。他牢牢抓住了这次面圣的机会:“现在战事正是朝廷所急,军队的强弱在于赋税,赋税多出于江淮一带。倘若能授我一职,我有办法解决军费。”

在这危急关头,能有人主动站出来扛这样的重任,唐肃宗李亨自然大喜过望,先后授予第五琦监察御史兼江淮租庸使等一系列官职。第五琦上任后,迅速行动起来,他借鉴颜真卿在河北的做法,创立了榷盐法,由政府派员到山海盐井、盐灶收购食盐,并由政府专门机构出售。就是将盐户生产的盐低价收购起来,然后再加价直接专卖给用户,并从中赚取差价。为了确保榷盐法的有效施行,以往以制盐为业,或者游离于土地之外的人,如果愿干这行的,免除他们的杂役,唐政府为这部分人单设盐籍,称为亭户(煮盐场称亭场之故),凡取得盐籍之人户,由盐铁使掌管。同时,偷制和偷卖盐的行为已入刑,违者按罪量刑论处。

第五琦的榷盐法,从江淮开始向全国推广,让国家财政的年收入增长了40万贯左右。同时,他还疏通了从江淮地区往关中地区的财赋运输路线,并在758年(唐乾元元年)铸行“乾元重宝”虚价大钱,变相地从老百姓手中掠夺财富。急功近利的第五琦也平步青云,在大唐官场中如坐火箭般升迁。到759年(唐乾元二年),仅仅3年时间,第五琦就从一个录事参军跃升为大唐的同中书门下平章事(唐后期相当于宰相)。

拨乱反正的盐官刘晏

唐王朝建立之初,以均田制为基础,实行租庸调的赋役制度,规定:凡是均田的普通老百姓,不论授田多少,都要按政府账簿上一丁一口的“课户”交纳定额的赋税和服徭役。而贵族王公、高官,以及残障者、部曲、奴婢等特殊人群,是享有免税免役权利的“免课户”。

那时虽然土地买卖有了一定的限制,但是众多贵族王公、高官还是“莫惧章程”,兼并土地,建立庄园。这样一来,均田和租庸调都遭到了严重的破坏。很多被迫变卖了土地的课户,离乡背井,成为隐匿人口,还有人通过伪造“免课户”身份,逃避租庸调。到755年(唐天宝十四年),全国户口总数为891.5万余户,其中“免课户”约356.5万户,几乎占到总户数的40%。“开元盛世”之下,政府税源已经严重缩水枯竭,而政府的财政支出却是日渐繁冗,再加上第五琦铸行滥发的“乾元重宝”虚价大钱,唐王朝执政根基岌岌可危。

就在这时,760年(唐上元元年),刘晏出任盐铁转运使,这位第五琦的继任者,革故鼎新,放弃由官方统购统销的做法,改为由盐政机构将统购食盐按榷价卖给批发商人,再由商人运销各地,并确保他们运销食盐的通畅。由于批发商成为运销的主体,第五琦时代臃肿的盐政机构大为精简,大大降低了榷盐的运营成本。此外,朝廷还在偏远地区设立常平盐仓,保证偏远地区的供应,同时调控盐价。

刘晏这一番精细改革立竿见影。盐利从第五琦时的年入40万贯,第二年增长到60万贯,第三年收入增长超过10倍,达到600余万贯,而百姓并没有感到负担过重,而皇室用度、百官俸禄、军费都要仰仗盐利的收入。老百姓消费食盐相当于向中央政府完税,更为关键的是政府财政收入的形式变成了货币,其调控灵活性和效率都大大提高了。

“盐”苦人世,官逼民反

公元779年,唐德宗李适即位,任命杨炎为宰相,于次年推行“两税法”。“两税法”一改战国以来以人丁为主的税制,转向以土地、财产为计税依据,名目繁多的役金统一为一种税目,以征收货币为主,一年分夏秋两次征税。此外,行商也要向所在州县缴纳1/30的税。“两税法”施行之下,大唐的财政收入一度猛增3000万贯以上。

“两税法”中提出“量出以制入”的原则,即先估算财政支出所需的总数,再将税负分配到每个人的头上,也颠覆了中国传统的“量入为出”的原则,给统治者留下了最好的借口。这种不顾老百姓死活的蛮不讲理的粗野做派,最终也给唐王朝大厦的崩塌埋下了“爆雷”。

唐德宗李适还有更黑更狠的招数,卸磨杀驴,先后斩杀了杰出的理财专家刘晏和杨炎。至782年(唐建中三年)五月,除了将每道的税赋提高20%之外,唐德宗还直接下令,在每斗110文钱的榷价基础上,“盐每斗价皆增百钱”。此后,每斗食盐榷价又从210文钱提高到310文钱,继而再提高60文钱,河中两池食盐榷价达到370文钱,此后长期维持这一高价。

从纸面上看,盐价陡增了236%,但问题的严重性远非盐价这么简单。正是在“两税法”的推动下,农民集中纳税时,由于货币流通不足,导致粮食、绢帛等各种产品只能低价贱卖,钱重物轻。一面是暴涨的盐价,另一边是其他农产品物价的陡跌,盐比粮贵,百姓甚至只能用一斗谷物来换取一升盐。致使百姓只能“淡食”,有的百姓因为吃不起官盐,从盐碱地中取土煎盐,或者用水柏柴烧灰煎盐,可恨的是,唐政府连这种质量极差的“末盐”都严行禁止。

盐官和盐商见盐价陡增,趁机牟取暴利,中饱私囊,违禁制贩私盐的情况泛滥成灾,唐政府不得不加派巡查人员,遍布各产盐州县,结果又导致冗员,增加了成本,这正如白居易《盐商妇》一诗中所写:“官家利薄私家厚,盐铁尚书远不知”。

为了确保盐利、打击私盐,唐政府的刑法越来越残酷。官逼民反,民不得不反,濮州人王仙芝、曹州人黄巢相继揭竿而起,而最著名的黄巢就是盐商。榷盐之殇,终于酿成了唐王朝末日动荡的最大震源。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。