寒假结束,本以为“神兽归笼”后,自己能获得轻松的家长发现,想象中的“好日子”远没有到来。原来,经过长达一个月的假期,不少孩子出现开学“戒断反应”——情绪低落、焦虑暴躁、抗拒返校,曾经作息规律的孩子开始晚睡晚起……山东省精神卫生中心临床心理一科副主任王丽娜指出,这些很可能是“假期综合征”在作祟。

刘通 通讯员 赵珊珊

李加鹤 济南报道

假期综合征

影响孩子学习状态

“假期综合征”通常指长假结束后,人们因生活规律突变引发的心理和生理不适。“孩子临近开学就情绪紧张、食欲下降,甚至拒绝上学。”王丽娜表示,这种现象在儿童青少年群体中并不罕见,虽然假期综合征并非严格意义上的临床疾病,但如果忽视,很可能会对孩子的学习状态和心理健康产生不良影响。

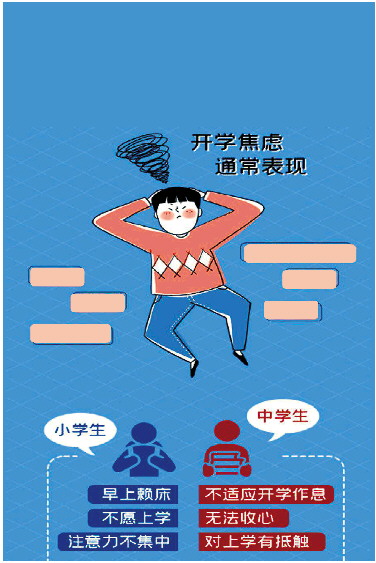

“假期综合征的典型症状多样。在假期末期,孩子们可能会情绪低落、心烦意乱、困倦乏力;开学后,则容易出现失眠、注意力不集中、记忆力减退等问题。部分孩子还会伴随抑郁、厌学情绪,严重的甚至抗拒返校。其中,高年级学生由于学业压力较大,开学后更易出现心理波动,需要家长重点关注。”王丽娜提醒,初三和高中阶段的学生,面临的升学压力较大,突然从自由的假期模式切换到紧张的学习生活中,心理和生理的双重不适应,可能使他们短期内陷入动力不足、情绪低落的恶性循环。

作息紊乱与电子产品

是开学情绪问题主因

说起导致孩子出现假期综合征的重要因素,王丽娜分析,作息紊乱和电子产品过度使用是主要原因。

“寒假前平时七点钟就到学校,比我们上班还早两个小时,平时看她早早起床上学心里就不忍,难得假期不用早起上课,只要不落下功课,几点起床全听宝宝自己的。”林华(化名)尽管是一个对女儿成绩要求很严格的母亲,但每每想到孩子起早贪黑地学习,总是不自觉地替女儿感到辛苦,因此,一到寒假,便放松了对孩子生活作息的管理,让孩子每天睡到自然醒。

没想到,缺少了作息规律的约束,孩子起床时间渐渐从原来的早八点推迟到九点,临开学前,几乎天天睡到九点之后,以致于林华已经上班到岗,女儿还在家里睡懒觉。

对此,王丽娜表示:“在假期中,孩子们普遍存在作息不规律的情况,晚睡晚起成为常态。这样一来,开学后生物钟难以适应早起的要求,睡眠不足导致白天精力涣散。”

除了难以约束的作息规律,无节制地使用手机、电脑等电子设备,更是导致孩子开学后迟迟不能进入学习状态的重要原因。“过度使用电子产品,不仅加剧了孩子身体的疲劳感,比如出现头晕、恶心等躯体症状,更有可能影响孩子情绪,引发焦虑等心理问题。”王丽娜说。

开学前调整作息

家长更需以身作则

面对孩子的“假期综合征”,家长们不必过于慌张。“每个人在改变原有的生活规律后,都需要时间适应和调整,这是普遍的发展规律。”王丽娜说,只要积极采取措施,大部分孩子的症状会在一两个星期内消失,重新适应学校的学习生活。

克服“假期综合征”,关键在于提前规划和科学调整。王丽娜建议,家长最好在开学前就逐步调整孩子作息,使其与上学节奏同步。

例如,如果孩子平时需要晚上10点入睡,那么假期最后一周就应避免熬夜,逐步恢复早睡的习惯;早晨也按照上学时间起床,避免“突击式”改变给孩子身体带来不适。在饮食方面,避免暴饮暴食,减少油腻食物的摄入,防止肠胃功能紊乱,让孩子身体保持良好的状态。

对于电子产品的使用,家长应与孩子协商制定规则,逐步缩减娱乐时间。对于自律性强的孩子,无需过度干预;但对于那些沉迷电子产品或作息混乱的孩子,则需要及时引导。家长要以身作则,放下手机,为孩子营造良好的家庭氛围。

“我曾经接诊过这样一名初中生,他因为沉迷手机拒绝写作业,但我们深入了解后发现,他的父母回家后也是‘机不离手’。”王丽娜表示,孩子会通过模仿来表达不满,孩子常常说“只要他们能做到,我就能做到”。由此可见,家长示范作用至关重要,家长不仅要在电子产品使用上做好榜样,在日常生活的其他方面也要传递给孩子正能量。

孩子长期状态不佳

要及时就医

日常生活中,很多家长工作繁忙,加班晚归成了家常便饭。“工作繁忙,甚至需要把工作带回家的家长,建议在孩子休息时,尽量营造安静的睡眠环境。”王丽娜表示,比如孩子晚上9点半该上床睡觉,那么家中公共活动区域应保持安静,客厅不留人、关灯,家长如有工作要忙,可以在自己卧室内完成,减少对孩子的干扰。

孩子状态不佳时,家长要多与孩子沟通交流,倾听孩子的内心感受,帮助孩子学会管理情绪,减轻开学的紧张感。尤其是学习成绩达不到自我要求或家长要求的孩子,容易出现畏难情绪、精神萎靡等表现。此时,家长应适时帮助孩子缓解压力,比如主动陪孩子写作业,帮助解决实际困难,将压力转化为动力。

需要注意的是,如果孩子持续两周状态不佳,且明显影响到学习生活,如情绪持续低落、对事物缺乏兴趣、紧张、坐立不安等症状无法缓解,就需及时关注并寻求专业心理医生的帮助。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。