滔滔黄河水,上下数千年;悠悠齐鲁情,驰骋几万里。黄河从青藏高原的巴颜喀拉山脉一路呈“几”字形纵横5464公里奔向渤海。东营垦利,黄河入海口;鲁北平原,母亲河最后一段路程。

在这里,黄河每年携沙造陆3万亩,被称之为“生长土地”的地方。同样在这里,还有一趟编组小、速度慢,在芦苇荡中穿行的火车——K8285/6次,它是“国民经济大动脉”的一条支流,温润着这片古老又充满生机的土地。

齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 白新鑫 通讯员 李惠铭

迎接曙光的人

潘洁是济南客运段管内车队业务车长,丈夫是济南客运段乘务科长——客运乘务“总调度”。干乘务管理工作,早出晚归是幸运,数日不归是常态。因为工作原因,潘洁只能将5岁的儿子托付给年逾古稀的父母。

像潘洁这样天没亮就出门的乘务员有很多,早上5:45,K8285/6次一组13名乘务员在调度室列队完毕,点名出务。他们之中年龄最小的30多岁,最大的59岁。据列车长刘崇珊介绍,这个班组有不少人家里或多或少有困难,但大家从没抱怨过,这些年来风里雨里没有人说过一个累字。他们是迎接曙光的人,春秋不辍,寒暑前行。铁路职工及其家人的担当,没有年龄的起步线,也没有止步的年岁标记。

鲁北平原

淄博开车,列车驶进张东线,鲁北平原的宏阔、悠远便呈现在眼前。大地玄黄,天际苍茫。

列车长刘崇珊介绍,K8285/6次济南—东营—陵城387公里,在鲁北平原走了一个“V”字形。常年客流以学生、探亲、打工和上班族为主。天长日久,乘务员与这些基本固定的旅客早已成了朋友。

刘崇珊一边介绍一边从手机上展示了一个示意图。“V”字倒着看是一座“山”,正着看是一个“斗”,“山”象征着纯朴,“斗”意味着财富。“是啊!这个比喻很恰当。有时候我想,我们的服务品牌——‘济客·齐鲁情’之根,仿佛就在这里,鲁北经济的发展前景,也在这里。”刘崇珊说。

透过车窗,看到黄河故道,芦苇丛在风中摇荡,很容易让人萌生出一丝寒意。像这大冷的天,刘崇珊他们出务时间很早。“这条线上每天只有两趟车,K8285/6次和Z 9257/8次,考虑到当地人出行方便,两趟车运行时刻得合理安排,我们辛苦点没啥!”刘崇珊说。

铁路服与驴肉烧饼

即将退休的老乘务员邹富庶告诉记者,这趟车2013年刚开行的时候,视野中是一望无垠的玉米地和芦苇荡。听到火车汽笛的声音,农民们便放下手中的农具,从田地里跑到铁道边看火车。

一位胜利油田的老工人是个“铁路迷”,坐火车时对邹富庶说:“您能给我一套铁路服吗?旧的也行,破了也没关系,我这辈子就想当个铁路工人,没当上。”打那以后,每隔四年铁路换装,邹富庶就给那位工人留一套新的。

“其实在一线工作,自己的制服也不富裕,但我还是满足了他的心愿。干了一辈子铁路,在这条线上乘务我才感觉到铁路工人是那么让人尊敬、羡慕。当地人与我们是那么亲。再过几个月我也退休了,铁路服就剩下身上这一套。”

说着,列车在史口站停车会让Z9258次。车站值班员敲敲车窗,示意有话要对邹富庶讲。邹富庶打开车窗,值班员从怀里掏出两个驴肉烧饼给他,说:“小陶子她娘给你的。”说完转身走了。

“小陶子是车站边村里的姑娘。那年,她不到15岁离家出走跑到济南……我帮他们找回来的。”邹富庶说。

列车奔驰于苍茫大地、穿行于寂寥的村庄。在这片土地上,每走一步,都是亲情!

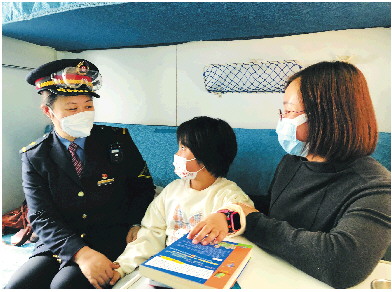

返程东营放客400余人,这对编组仅7节车厢的K8286次列车而言,已经是“大客流”了。虽然戴着口罩、护目镜,许多旅客还是一眼就能认出乘务员是谁,老远跟他们打招呼,叫着他们的名字。

土地,承载着生命;列车,贯穿着岁月。黄河入海的最后一段路,平阔、安静;小火车奔驰的身影,纯朴、深情。

淄博站开车后,经过一路的奔波,列车最终回到始发站济南。

拖着疲惫,披着风霜,乘务员们回家了!这就是黄河的儿女,这就是齐鲁铁路人!古风节,走进新时代;小人物,融入大情怀!

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。