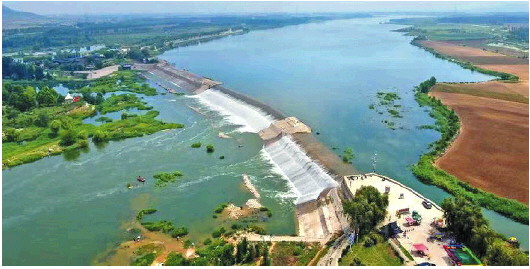

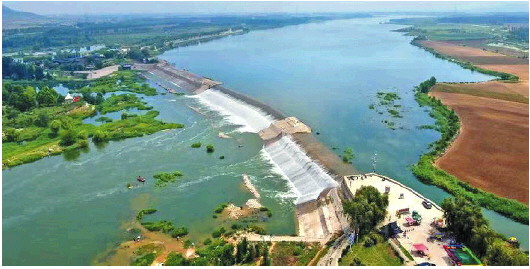

戴村坝全貌。

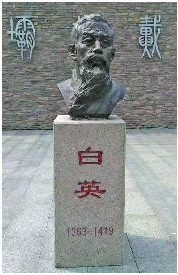

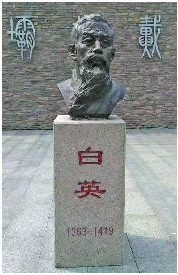

戴村坝博物馆内的白英雕像。

□孙晓明 孙辰龙

宋礼与戴村坝

戴村坝始建于明永乐九年(公元1411年),已有600多年的沧桑历史,拦蓄分流功能依然威力巨大。当年它的修建,主要是拦蓄大汶河水,使趋南旺,以济运道,其功能等同于人之“心脏”,故把戴村坝誉为“运河之心”。由于戴村坝引汶济运的枢纽作用,保障了明清两代500多年的漕运畅通兴盛,对我国南北政治经济文化交流融合、社会发展起到了重要支撑桥梁作用。

著名史记类书籍《明朝那些事儿》写到,朱棣迁都北京的主要原因是为了控制北方边界,保证国家安全。迁都的最大难题:漕运不通。但怎么解决这个难题?书中基本就是一笔带过:“永乐九年,朱棣命令工部尚书宋礼治理会通河,以保证河道的畅通,宋礼是一个很有能力的水利专家,他完成了任务。”以书中原话说:“《永乐大典》也修出来了,搞点水利自然不在话下”。可是当时修治河道之事,绝对没那么简单,因为明初的漕运不通,是在为元朝一个昏聩设计填坑买单:问题就出在会通河。

元朝定都北京(元大都)时,为解决漕运难题,特意开凿了从张秋到临清的一段河道,叫作会通河。但这条运河投入使用后,却发现是个悲催大坑:会通河河道中间地势恰好高出一块,河道说断流就断流。待到明朝开国后,这条报废的河道,依然动用不少人力物力却始终修不好,但倘若狠心抛弃?更有严重水灾隐患。大明要想迁都成功,就要先解决这烂尾工程。而在工部尚书宋礼接盘了这个大坑后,一开始也是栽得很惨。十六万五千民工掘地三尺,却该堵照样堵。着急上火的宋礼,经过与沿河民夫百姓集思广益后,终于脑洞大开:翻不过这个河道?那就给它灌水!于是,人类水利史上一个空前创意诞生了:宋礼在山东东平戴村坝筑坝,把滔滔汶水引入会通河,汹涌而来的激流,轻松就翻过了先前叫人抓狂的河道高地。困扰元明两朝的水利技术大坑,就以这神奇设计思维轻松填平。趁热打铁的宋礼,又在会通河周围修了三十八处水闸,专用调控流量。曾经是世纪烂尾的会通河,一下彻底畅通无阻,以每年四百万石以上的强大航运能力,漂亮扛起京杭大运河漕运物流大旗。甚至到了几百年后的清代,这套明朝留下的强大水利操控系统,仍把来访的欧洲人惊掉下巴。康熙年间来华的荷兰使团,一开始坚决不相信这段运河的设计思路。还好奇地扔下木棍试试水流,然后就清一色服气。乾隆年间来华的马噶尔尼使团,也对会通河的水闸啧啧称羡:“和欧洲水闸不一样,它的水门构造非常简单,容易控制,修理起来也非常方便。”

明史详细记载了明初疏浚大运河的这段历史:受朝廷派遣治理运河的工部尚书宋礼等采纳了汶上民间治水专家白英提出的“引汶绝济”的建议,破元代堽城坝,使汶水西行,至汶水下游的戴村附近拦河筑坝,遏汶水入小汶河南流,“使趋南旺,以济运道”。戴村坝的建设使用的建材堪比如今的“钢筋混凝土”技术,就是将柏树木头表面烧至碳化后作为“钢筋”,再在木头之间浇筑黏性灰土,打桩筑坝,坝上巨大的石料间则用一个一个的铁扣相连,用糯米汁和杨树汁搅拌浇筑,把大坝锁为一体,历经600多年坚固不溃。

白英老人堪称

“戴村坝之父”

一提到白英的名字,人们马上会联想到“汶上老人白英”和戴村坝、南旺分水的故事。“老人”,在明代是一种职役,是十余名运河民夫的领班,不是指上了年纪的人。白英对山东境内运河两岸的地形和水情烂熟于心,又热心水利,他精准巧思设计,成功地解决了运河中段水源不足的问题,为大运河漕运全线贯通做出了巨大的历史性贡献。

当年工部尚书宋礼等人奉命征调民夫十六万五千多人,疏通运河,重点放在山东丘陵地带的会通河段(从临清到须城安山)。但是会通河缺乏水源,宋礼等治河官员对提高会通河航运能力这一关键问题无计可施。于是他微服深入民间,寻访贤能,问计于民,终于在汶上县找到了白英老人。白英老人为宋礼“三顾茅庐”般的诚意和礼贤下士的作风所感动,当场分析、指出了会通河南旺以北河段,始终水浅的原因,并向宋礼进言道:“南旺地耸,盍分水于南旺。导汶趋之,毋令南注洗、北倾坎。其南九十里使流于天井,其北一百八十里使流于张秋,楼船可济也。”意思是说,位于会通河上的南旺,地势比南面的济宁要高。如果将汶水引至济宁进行南北分水,北流的水就难以越过南旺再向北流,造成会通河南旺以北河段水浅。因此,应该在汶水上筑一坝,拦阻汶水不使南入洗水,北入坎河,而使之全部流向南旺,在南旺进行南北分水。这样,水流就可以高屋建瓴之势,南流九十里至济宁天井闸,北流一百八十里至张秋镇,使会通河全线都不至于水浅,可以通行楼船。

为此白英进一步建议改建元朝的堽城坝,阻止汶水南支流入洸水;同时在东平县的戴村修筑拦水坝(即戴村坝),阻止汶水北支入海,把大汶河的全部水量和它沿线的泉水溪流引到南旺注入会通河。他还建议在南旺修建分水闸门,使六分水向北流到临清,接通卫河;四分水向南流到济宁,会同沂、泗、洸三水入黄河(当时黄河是经徐州再折向东南,到淮阴和淮河汇合入海的)。为了便利航运,白英针对地形高差大、河道坡度陡的特点,建议在南旺南北共建水闸三十八座,通过启闭各闸,节节控制,分段延缓水势,以利船只顺利地越过南旺分水脊,经临清直达京师。为了保证水源充足,白英还建议利用天然地形,扩大会通河沿岸的南旺、安山、昭阳、马场等处的几个天然湖泊,修建成“水柜”,并且设置“斗门”,以便蓄滞和调节水量。同时开挖河渠,把附近州县的几百处泉水引入沿河的各“水柜”。

至此,沟通南北的大运河畅行无阻,漕运能力大大提高,每年从东南运粮米几百万石(最高达到五百万石)接济京师,大运河真正成为南北交通运输的大动脉。

永乐十七年(公元1419年),南旺水利枢纽工程告竣之后,工部尚书宋礼携同布衣白英进京复命。走到德州桑园驿,已被八年的过度操劳榨尽心力的白英,竟然呕血而死,遗嘱葬于彩山(汶上县城东北)之阳。至为悲伤的宋礼深知老友的心思,他是死后也要听汶流泉突、看坝安湖宁、迎送运河的船桅帆影啊。悲伤的宋礼谨遵知音的遗愿,返回汶上,将白英葬于彩山之阳,而后晋京,将白英的功绩奏明皇上,这也可见宋礼对白英的真性情。白英死后,明清历代为他建庙立祠,广颂业绩。明永乐皇帝追封他为“功漕神”,清乾隆皇帝勋封为“永济神”,光绪皇帝勋封为“白大王”。山东省汶上县南旺镇仍保存着占地56000多平方米的古建筑群——分水龙王庙。

在宋礼去世百年后朝廷建宋尚书祠堂于南旺,并使宋、白两家管理南旺分水口。宋礼乃河南人,宋礼后人迁此奉祀先祖。明清换代,宋礼后人、白英后人各占南旺湖湖田40顷。戴村坝堤上原建有龙王庙,庙里供奉汶河水神、席桥河神、水龙王、白英像,东平县县官上奏说,此事不妥,人与神同享供奉于礼不合。因此在龙王庙后又建白英祠,单独供奉。宋、白后人世袭七品官位,家族得以兴旺。白氏后人于道光年间修订家谱,宋家到民国才修家谱,晚了109年。宋白两家结为世代友好家族,辈分不乱,不通婚。

历经600多年

戴村坝重获新生

600多年的戴村坝经历了6次大修,至今风韵犹存,仍然十分坚固。特别是2001年8月大汶河突发历史上最大洪水,戴村坝乱石坝部分被冲毁。山东黄河河务局汛后立即上报申请修复,山东黄河河务局、东平湖管理局组织专家对修复戴村坝工程进行反复论证,在此基础上,研究制订了修复方案,确定了“保护历史古迹,恢复工程原貌”的总体原则,委托黄委设计院(黄河设计院)承担设计任务。戴村坝修复工程自2002年4月13日开工,2002年7月14日当年应急度汛项目主体完成,满足度汛要求;2003年8月18日完成主体工程,具备了拦水缓流功能。工程刚完工不久,8月下旬,大汶河洪水如约而至,壮观的激流如飞瀑而下,隆隆的水声在耳边轰鸣,戴村古坝巍然屹立,至今安澜无恙。

“水势似千龙同舞,涛声似白虎同啸”,世界文化遗产、中国第一坝的戴村坝早已成为全国水情教育基地、爱国主义教育基地,令人心驰神往的中国大运河自然和文化明珠。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。