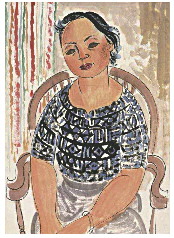

▲张仃笔下的陈布文

近十多年来一直致力于艺术家张仃及其作品编撰与传记写作的李兆忠是张仃生前的忘年交,他在研究和撰写张仃传记的同时,挖掘出了“被埋没的奇才”陈布文。李兆忠说,当代大艺术家的夫人里,不乏艺术或文学名家,但是往往在作品的思想性和艺术性上无法与自己的丈夫相比,但陈布文例外,在陈布文留下的文学作品里,其思想性达到的高度明显超越了她所生活的时代,丝毫不逊色于张仃的艺术创作。她的这些作品,结集为《春天的来客》出版,也是为了纪念她的百年诞辰。

最初看到陈布文这个名字,是在黄永玉的散文里。黄永玉回忆大雅宝胡同甲二号老美院宿舍邻居的散文里描绘的陈布文虽然着墨不多,但令人难忘。黄永玉写道:张仃是中国最有胆识最有能力的现代艺术和民间艺术的开拓者,张仃夫人陈布文从事文学活动,头脑黎明般清新,有男性般的愤世嫉俗。陈布文是1980年代初去世的,总算解开了一点郁结,可惜了她的头脑和文章。当时读黄永玉的这段话,对陈布文充满了好奇,但又觉得形象模糊,不理解黄永玉为什么说可惜了她的头脑和文章?

前几年读到王蒙写的《女神》,才知道原来王蒙的这部中篇小说就是直接以陈布文为原型——她是王蒙在青春时代心中的女神。在王蒙的笔下,陈布文的形象鲜明起来:“她开局勇烈、闯荡关山、文武战地、急流渡缓、笔墨春秋、经事多端、高出低处、胜暖胜寒、气吞山河、返朴平安、龙飞凤舞、烙饼炒蛋、伟大忠勇、自在平凡。”这段文字是典型的王蒙语言,一口气下来,有夸张,有排比,也有转折,但可以看出王蒙对他青年时代女神的赞叹。在王蒙眼里,最能证明陈布文英明的就是在1952年的退职:作为一名从延安出来入城担任教师的陈布文,居然在没有办理任何手续的情况下回到了家庭里,不再领工资,也不参加教职工大会,自动“离职”了,然后“风平浪静,此生无事”。王蒙写的毕竟是小说,陈布文的退职时间不是在1952年,而是在1954年。

在了解陈布文的人生履历后,尤其是要有对她所处的时代背景的了解,才能理解王蒙对她的赞叹和感叹,和何以感叹她的人生在离职后反而得以“风平浪静”。1920年陈布文生于江苏常州农村一个破落的末代秀才家庭,十四岁开始在《论语》《女子月刊》等杂志上发表散文等,十七岁因不听从父母安排的婚姻而失去继续升学机会,只身闯入社会大学。在南京她与出狱不久的青年画家张仃相遇,一见钟情,从此共同生活近半个世纪。1938年底,他们辗转来到延安,张仃执教鲁迅艺术学院美术系,陈布文在文学系听课。由此开始他们的延安生活。1940年底,张仃因桀骜不驯的艺术家个性不见容于鲁艺美术系而出走重庆——皖南事变后张仃又迅速返回延安,陈布文进入了延安的“文抗”,担任鲁迅研究会秘书,深得鲁迅研究会负责人萧军赏识——在萧军的《延安日记》里留下了他们青春时代的生命记忆。在延安的七年,陈布文以鲁迅为榜样,坚守“党外布尔什维克”初衷,一直没有加入组织。据说鲁艺图书馆的借书卡上,每一张上都写有她的名字,也说明了她的勤奋好学。抗战胜利后,在东北,她主要从事文教工作,也曾担任李立三的秘书。新中国成立后,她跟着张仃来到北京,曾在中学里任教,被评为北京市特级教师。1954年,因她的兼职过多,积劳成疾,卧床八个月,其间她觉得不能教学就未去学校领薪水,因她提交的中医病假证明不符合学校的规章制度,被当做“自动离职”处理。从此,她成为一名没有固定工资和公费医疗的家庭妇女……

在张郎郎的笔下,对于他的母亲陈布文,又有着另一种文字记忆:因为陈布文写一手好字,在她进入北京后刚刚三十岁就被中南海录用了,做文字、抄写、著录等秘书工作,但几年后退出中南海,先当中学教师,后来就成为自由职业者。上世纪五十年代先是《新观察》的特约记者,写了许多报道,后来也给《人民文学》写了小说。上世纪六十年代给儿童剧院写了剧本《害群之马》(未上演),给木偶剧团写剧本《黑风洞》,这个戏上演了,张仃为这个戏做了舞台设计和人物造型。上世纪七十年代末八十年代初,她也给香港《大公报》写稿。陈布文写稿都是要用毛笔抄写。从张郎郎的文字描绘里,陈布文的形象要单纯许多。

“自动离职”后的陈布文,其身份其实不能简单用家庭妇女和自由职业者来框定。譬如在当年中央工艺美术学院的老学生的回忆里,陈布文就是以导师的身份出现的,庞媛回忆说,她一次见到陈布文先生,是在中央工艺美术学院她大学时代的文学课上。这门文学选修课是在共同课大教室里上的,虽然安排在晚上,仍然是人员爆满,气氛非常活跃,因为来了一位斯文而知性的女老师:头梳发髻,一丝不苟,素面朝天,清秀平和,讲话慢条斯理……陈布文讲毛主席诗词、鲁迅杂文、古典文学与诗词,讲解的不只是字面的意思,更多的是作品的深度内涵及作者与作品的真正魂灵……庞媛是从北师大附中毕业的,好的文科老师并不少见,但讲到如此深刻又生动地步的却很难得,况且,这位老师又是如此恬静而优雅。于是,陈布文和她的课成了同学们议论和赞美的话题,这门课也成了全方位美的享受。有一次,老同学丁绍光对庞媛说:“你知道她是谁吗?她叫陈布文,是一位模范老师,张仃先生的夫人!”庞媛刚认识陈布文时,陈布文还不到四十岁,在庞媛的印象里,陈布文好像是一杯“清茶”,身上散发着“淡淡的书香”。在陈布文朴素而高贵的着装中,还透出些许那个时代的时尚与清新。在一次中国美术馆举办的中央工艺美术学院师生作品展上,陈布文也来参加——身穿一件洗旧了的白底蓝印花布旗袍,脚踏一双白色尖头船鞋,发髻依旧一丝不苟……

在丁绍光的记忆里,陈布文更是定格在没有人可以替代的慈母、导师和女神的形象上。丁绍光读大学时在张仃院长的家里见到了张仃夫人陈布文,那一年丁绍光十九岁,陈布文老师三十八岁。丁绍光回忆说,大学五年,与布文老师频繁的接触,用一句话来概括:“对灵魂的拷问”。张仃和布文老师的家,没有世俗的华丽,除了大量的书,就是一些民间的艺术品,其中不乏已经“绝版”的民间艺术精品,洋溢着高品位的艺术气息,可谓文化人的一种“低调的奢华”,把世俗的喧嚣隔在门外。似水流年,眼看着门帘蓝印花布的颜色越来越淡,而他在这里得到的温暖却越来越浓……布文老师博览群书,学贯中外古今,在她的指导下,读书从量向质的方向转变。“我们无所不谈,谈文学自然涉及到哲学,人性,谈历史自然涉及到现世,她那一目了然的预见性和洞察力,一针见血的言辞,就如一把见血封喉的利剑,直指黑暗中鬼魅的咽喉……在我大学求学的关键年代,布文老师让我明白了一个学习的真谛:古今中外文化艺术应该有两部史料,一部是发展史,记录了文化艺术的进展过程,其中有众多的人物,还有一部是真正的文化艺术史,留下的是为数不多,真正代表那个历史时代,承前启后的巨匠,后来人正是踩着这些巨人的肩膀,才能向前发展,选错了肩膀,你会随着他跌入深渊,万劫不复。”陈布文教导丁绍光,要学会“自言自语”,和自己对话,时时追问“你到底是谁”?在不断否定自己的过程中,得到精神的升华,才能看清自已,反省自己,找到自我的价值。

关于陈布文,从这些不同角度的描绘里,可以看到在那个时代的一个独特的女性形象。当然,更多的关于她自己的内心的世界,还要从她的作品里去感受和认知,这也是《春天的来客》一书的价值所在。收入该书中的她的小说和散文,还有她的书信和残存的日记,可以看到她自己生活的影子和内心,她对周围的人和事的观察与剖析,她对自己情感和精神的自我剖析和反省……例如她写于1960年代初的短篇小说《曼莉的爱情故事》,当年未曾发表,可以看作她对“友人”的观察与素描,若再看她晚年的“偶然”发现,也是人性与人生的荒诞;她在1964年12月15日的日记,更是直接表达了她内心对人性和爱的自我拷问……

《春天的来客》一书的最后,附了一篇《陈布文小传》,结尾一句说陈布文六十五岁那一年因一个“偶然”发现而万念俱灰,卧床不食数月后辞世……读到这一句,不由得伤感,陈布文的偶然发现又是什么呢?又是什么样的偶然发现能让一位已过六旬的老人万念俱灰呢?这部《春天的来客》没有编者序也没有跋,只在最后附了这篇欲说还休的《陈布文小传》,不同于李兆忠之前编选张仃著作的惯常做法。或许,对于作为编者的李兆忠来说,既然无法畅所欲言,不再写编者的话,也是一种无言的表达吧。幸好还留有这篇陈布文的小传,亦是一种欲说还休的感叹。另外,此书书名《春天的来客》,我本以为应该取自书中的某一篇文章的题目,据说,陈布文在那个年代曾写过一篇《春天的来客》,但翻遍全书,也没有以此为题的文章,这不能不说也是一个留给读者的遗憾。

因为这本刚出版的《春天的来客》,又翻出张仃的《它山画语》和灰娃的《我额头青枝绿叶》,还有王蒙的《女神》。再看张仃于1970年代初画的夫人陈布文和他于1960年代初画的灰娃,涌上的是莫名的感叹。灰娃在陈布文辞世后与张仃结合并陪伴张仃走完人生的最后时光。那一代人的理想和忧伤,那一代人的情感和终将曝光的往事啊………

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。