□尹博

银雀山竹简破解千古之谜

临沂市区东南有两座山岗,古代相传此处遍生一种灌木,春夏之交此木鲜花盛开,花朵形似云雀,东岗为黄色,西岗为白色,故两座山岗得名金雀山和银雀山。银雀山汉墓竹简是临沂最为著名的重大考古成果,在上世纪70年代,银雀山汉墓的轰动效应不亚于秦兵马俑和马王堆汉墓的发现,也因此获评为中国百年百大考古发现之一。

1972年4月10日上午,一位名叫孟季华的工人到山东省临沂文管所里报告,说银雀山的基建工地发现了古墓。文管所当即前往现场踏勘,确认为古墓,并决定三日后开始抢救性发掘。因为银雀山周围存在大量汉墓,因此文管所人员起初并不是太看重这个古墓。

1972年4月14日,四名文保工作者来到发掘现场开始工作,刘心健和杨殿旭负责地下发掘,王文起负责传递器物,张鸣雪负责看管工具及出土器物。

这座墓的构造同银雀山的众多汉墓一致,也为一椁一箱式。考古人员在西边箱中发现有随葬品,包括鼎、盒、壶、盆、罐等陶器和杯、盘、耳杯等漆木器。下午4点左右,刘、杨二人将边箱北侧的椭圆形木几和彩绘筒形漆耳杯小心取出,连同黏在其底部的烂木片一同交给张鸣雪。张鸣雪随手将其堆在棺木上,用一张破布打湿盖好,其间不慎折断了几根,但也没有特别在意。

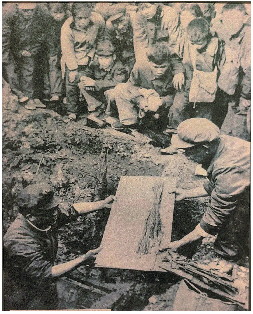

随后,杨殿旭又发现了几枚西汉文景时期的“半两”钱。此时水面上漂起一片黑乎乎的竹片,杨殿旭捞起、简单冲洗后,竹片上出现了几个黑字。刘心健用沾着清水的毛笔仔细冲洗竹简,确认竹片上的文字为隶书的“齐桓公问管子曰”。刘心健又取出一块竹片清洗,出现“秦缪公问百里奚”的字样,此时他意识到这堆竹简十分重要,决定马上停工,向上级报告。

16日,省里迅速制定了详细的发掘及保护计划。17日从西边箱中又清理出少量残简。18日下午,考古队在该墓室西侧不到50厘米的地方又发现了一个墓室,内中也有随葬品和竹简。经过高强度的抢救性发掘,银雀山汉墓竹简和随葬品全部出土完毕。竹简出土后就被紧急送往北京,由专家负责保护研究。

两座墓分别被命名为银雀山1号、2号墓,其中出土的汉代竹简经由专家整理有中国古代四大兵法《孙子兵法》《孙膑兵法》《六韬》《尉缭子》和《墨子》《管子》《晏子春秋》《相狗经》《曹氏阴阳》等先秦古籍。至此,这一惊世发现才算画上句号。

银雀山汉墓竹简的出土,让我们重新认识了很多历史中的问题,譬如对《孙子兵法》的重新认识。长期以来,史学界对孙子和孙膑的关系一直存在争议,有人坚持司马迁的观点,认为孙膑是孙武的后人,两书作者不是同一人;有人认为《孙膑兵法》源于孙武,完成于孙膑;更有人认为孙武和孙膑其实就是同一个人。由于《孙膑兵法》在魏晋时期已经亡佚,因此史学界始终无法以过硬材料对第二种观点予以反驳,直到银雀山汉墓《孙膑兵法》与《孙子兵法》同时出土,千年谜案终于真相大白。

以银雀山1号、2号墓的发现为契机,直到今天,考古工作者们已经在两座小山发掘出汉代墓葬百余座,出土了大批珍贵文物,每一件珍贵文物的出土,都唤醒着尘封历史的久远记忆。

洪水后盘龙城重见天日

盘龙城遗址位于湖北省武汉市黄陂区,处在盘龙湖半岛,遗址三面环水。在盘龙城遗址发现有夏商时期长江流域的规模较大、出土遗存较为丰富的城邑遗址,城垣最晚的建设时间,距今已三千多年。

盘龙城的重见天日,是“武汉文物保护第一人”蓝蔚先生在洪水过后的抗洪取土工程中逐步发现的。

1954年的夏天,湖北武汉市遭遇了百年难得一见的特大洪水。为抵御洪水的风波,当地组织起了加高长江沿岸的堤坝的工程,因此为了取土,民工们就到了盘龙城遗址附近区域。“兵来将挡,水来土掩”,民工们从古老的城墙上提取了大量的泥土,民工们并不知道的是,他们正在拿取的泥土,就是盘龙城城墙的夯土。在不断对夯土的攫取过程中,有些民工意外发现了一些墓葬品和青铜器,就把这一消息报告给了武汉市文物管理委员会。

此时,蓝蔚先生刚完成考古培训班的学业不久,时任文管会秘书。所谓考古培训班,是1952年至1955年,国家为保护文物,从各省选拔学员,共举办了四期考古工作人员训练班。蓝蔚先生便是第二期考古工作训练班学员。

在了解到汇报上来的情况后,蓝蔚先生感到非常兴奋,在防汛结束后,他就迫不及待地和同事一起踩着自行车从汉口江边出发,抢先对盘龙城附近的情况进行了解。在勘察下他发现,城墙的东西北3个方向的墙土已被防汛人员取走,仅存南面的一条城墙较为完整。

这座城墙到底是什么时代的呢?到底有什么样的价值呢?带着这样的思考,蓝蔚先生对盘龙城附近区域的相关资料进行了细密的稽查。在整理文献中,蓝蔚先生发现了一幅民国时期的旧地图。这幅地图民国二十一年(1932年)的老地图,在图上,赫然标有“盘龙城”和城墙的标志符号!由此,盘龙城获得了它的名字。

带领着团队按图索骥,蓝蔚进行了步测城墙、绘制草图、拍照和文字记录等工作,很快,盘龙城的大小被丈量出来,这座深埋地下的城市,也被人们重新认识。凭借着专业的眼光,蓝蔚判断出这是新石器时代晚期或殷商时期(后来证明是商代早期)的遗址,从此改写了武汉的城市文明史。

由于此处遗址的重要,1956年被评为盘龙城遗址为省级重点文物保护单位。1988年被评为全国重点文物保护单位,而且更是成为了中国20世纪100项考古大发现之一。2017年被国家文物局正式列为第三批国家考古遗址公园。

水洞沟见证中西文化交流

水洞沟遗址是旧石器时代晚期原始人的发祥地,发源于宁夏灵武市与盐池县交界处的宝塔,在明长城南侧拐弯,流经鄂托克前旗西角的上海庙镇的芒哈图后入黄河干流,全长60公里,流域面积950平方公里。水洞沟遗址见证了中西方文化交流的历史,很多学者认为,水洞沟文化是东亚旧石器文化中为数不多可以和欧洲旧石器文化进行对比的一种文化形态。

历史上对水洞沟遗址的发掘共有6次,对水洞沟遗址的初次发掘,还要溯源到1919年。这一年,一位名叫肯特的考古爱好者,从银川向陕西行进,在渡过黄河途经宁夏灵武市临河镇水洞沟村时,意外发现了一具犀牛头骨化石和一件经过人工打制的石英岩石片。

法国地质学家、古生物学家德日进听闻了这一消息感觉心痒难耐,十分想亲自去实地考察探索。在筹备了一段时间后,德日进从巴黎先赶到了天津,约了原天津自然博物馆天主教神父、法国地质古生物学家桑志华一同前往水洞沟调查。

在经过了一番波折后,德日进和桑志华来到了水洞沟附近,住进了一家叫“张三小店”的店铺,店铺的主人叫张梓。德日进和桑志华吃过晚饭后,就来到了水洞沟附近,两人经过一阵探索,突然看到山崖上存在着奇特的磷火,他们就跑到山崖边上进行了仔细地查看。

感到确实有进一步探索的必要后,两人返回了“张三小店”找到张梓,给了他五银元,让他帮忙找一个大梯子,以便去山崖上挖掘。

果然,德日进和桑志华找到梯子后,通过一番挖掘,获得了一个动物头骨化石。有了这一发现,给了德日进和桑志华充足的激励,他们就此在“张三小店”长住,准备好好地深入挖掘。

两人制订好了考古计划,请了民工帮忙,在经历了几十天的考古挖掘后,功夫不负有心人,挖出了几百公斤古代遗物,有刮削器、端刮器、石核、石叶、尖状器、砍斫器等旧石器时代的石器,还有狗、牛、驴、犀牛、马、鸵鸟蛋等动物化石。德日进和桑志华把这些东西装入了木箱,拉它们的骡马都要八九匹。

两人回国后整整研究了五年,在1928年,德日进、桑志华和另外两位法国史前学家步勒、步日耶共同出版了《中国的旧石器》一书,以宁夏灵武市临河镇水洞沟为例描写了中国旧石器时代的文化,并发现水洞沟文化与绵延欧洲、西亚、中亚和东北非的旧石器时代中期文化莫斯特旧石器时代文化的极度相似性,从此水洞沟遗址变得举世闻名,被誉为“中西方文化交流的历史见证”。

据“文博时空”公众号

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。