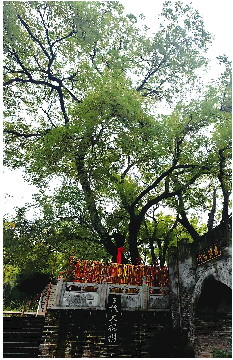

洪洞县寻根祭祖园第三代大槐树

华夏民族自古敬土如神,事农为本,看重叶落归根。在晋南的旅途中,我数次被根植于民族血脉中的这些传统文化所感染。

在万荣县庙前村濒临黄河的崖台上,耸立着华夏后土信仰的祖庭后土祠。相传远古时轩辕黄帝已在此扫地为坛,祭祀土地之神。汉武帝把这里升格为皇家寺庙,汉、唐、宋朝的9位帝王24次在此祭祀后土。

在远离万荣县城的太赵村内,坐落着国内年代最早、规格等级最高的祭祀农神后稷的稷王庙。

走进后土祠和稷王庙,我很自然地想到“皇天后土”这个词,想到面朝黄土背朝天的一代代先民。他们创造了后土、后稷这类民族特色鲜明的神祇,这份信仰既是对天地自然的崇拜,也是对养育华夏民族的土地农耕的敬重,是真正的天人合一。走出后土祠和稷王庙,我对脚下这片土地和民族历史的认知,再次得到升华。

在洪洞县大槐树寻根祭祖园,我领略了“后土”的另一层含义。“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝。”明洪武年间开始的数次大规模移民,让洪洞大槐树成为无数移民后裔的寻根之地,也成为承载他们宗族记忆和故土情怀的寻根象征。起初那里仅有几株老槐树(现仅存二、三代槐树),如今已扩建成规模宏大的寻根祭祖园。

我们夫妇的祖籍地山东,是当年洪洞移民的主要迁居地之一。从导游的讲解中我进一步得知,“背手”“解手”这些从小耳熟能详的叫法,以及我们的脚小趾趾甲的裂纹,竟都源于当年移民的遭遇。我们俩的姓氏均不属于人口大姓,但在供奉着1230个移民先祖姓氏牌位的祭祖堂内,与我们同姓的两个移民先祖姓氏牌位,竟在同一个供橱内相邻。工作人员说姓氏牌位的摆放是随机的,而我们却被这冥冥中的随机再次触动,庄重地上香叩首,表达深深的敬意。

在解州关羽故里,沁水柳宗元后人聚居的柳氏民居,阳城清朝重臣陈廷敬的故居皇城相府,以及因王实甫的《西厢记》而大名鼎鼎的普救寺等,我从不同侧面感受到这片土地的悠久、厚重与绵长。

细雨中,我们来到蒲州古城黄河东岸,游览因大唐诗人王之涣的那首名作而享誉天下的鹳雀楼。“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”乘电梯直达顶层,沿外环廊观景,可惜雨乍歇,远处一片混沌。正在我们郁闷之际,老天似乎帮忙,把厚厚的云层扯薄,不远处的黄河被涂上一抹亮色,如金丝织就的飘带。两天后我们在后土祠旁的高崖上,再次远眺黄河。阳光穿透黑云,射出强弱不一的光束,黄河如王母娘娘用银钗划出的一道天河,闪烁着纵贯南北,把大地一分为二,近景工笔,远景泼墨,如一幅雄浑壮阔的风景大写意,铺展在天地间。

在晋南的穿行中,友人老董特地驾车走了两段沿黄观光公路。与黄河下游的地上悬河不同,这段河水被牢牢束缚在幽深的晋陕峡谷间。公路沿河畔的山势随高就低,忽而靠近河岸,飞奔的汽车与湍急的河水背道而驰;忽而又绕上山巅,深谷中黄河似练,时隐时现。公路沿途设有多处停车点,我们几次下车休息,漫步河畔危崖之上,或俯看脚下水涌浪急,似闻激越的琵琶;或远眺河道转弯,犹赏舒缓的古筝。若不是急着赶路,真想坐下来静静地多看会儿。

当然,在晋南看黄河,最佳处还是吉县的壶口瀑布。本已过了观瀑的最佳期,然而北方少有的连绵秋雨,让壶口瀑布有了汛期的气势。我们走下景区的中巴车,还没看见黄河,耳旁已传来隆隆水声;看到黄河还未见瀑布,如烟的水雾已告知其所在;接近瀑布尚不及看清,漫天水雾已如细雨扑面而来。

是啊,自由浪漫的黄河,从宽阔平坦的高原滚滚而来,一下涌进狭窄的晋陕峡谷,本就憋屈难耐,闹嚷不休。待奔至壶口,再次跌进陷阱般崎岖深沟,怎能不抓狂,不暴怒,不嘶吼。于是,它用浊浪滔天、惊涛拍岸的喧嚣,发泄心中的不满;用排山倒海、雷霆万钧的气势,展示积蓄的能量。壶口的黄河就是一条桀骜不驯的巨龙,呼风唤雨,摧枯拉朽,搅它个地动山摇,呼啸着扬长而去。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。