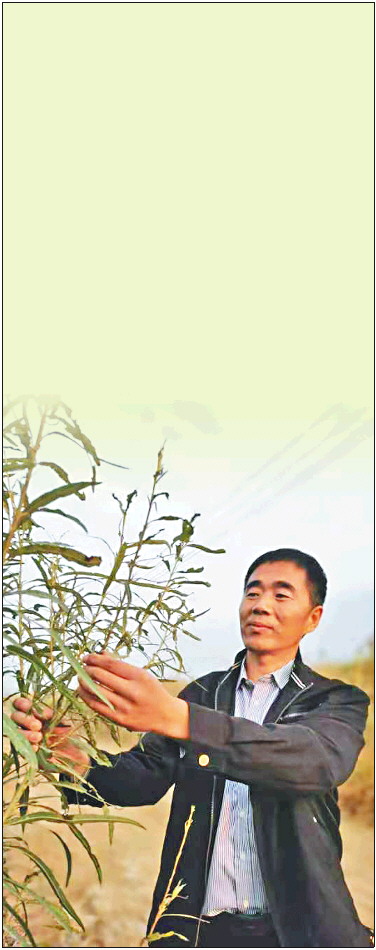

刘相波在查看村民种植的杞柳。

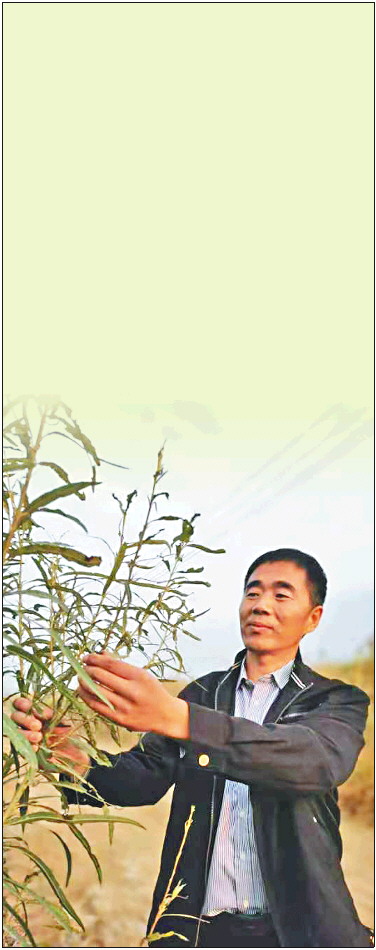

▲刘相波在和村民交谈。

每唱一张票,小黑板上会在候选人的名字下面画上“正”字的一笔。在这个千人大村里,每一张选票上的名字,都可能会影响甚至决定村庄未来的发展。

这是东营市东营区史口镇东寨村的“两委”换届选举,也是史口镇61个村庄中的最后一场换届选举。最后一场,也是最难的一场。由于村“两委”班子凝聚力弱、历史遗留问题多,东寨村是史口镇数得着的后进村,也是出了名的“老大难”。

随着最后一张选票的投入,“刘相波”名字的下面,第六个“正”字也写完了最后一笔。30名党员,30张选票,东营市人社局下派的第一书记刘相波有了一个新身份:东寨村党支部书记。

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 郭春雨 王开智 余俊

修好村子的“火车头”

东寨村过去特别“有名”。村庄共有460户,村民1229人。就这个不起眼的村庄,十里八乡的听到都会摇头说一句“这个村,没法治”。

“没法治”的原因,不仅仅是因为村里穷,更是因为东寨村是远近出名的软弱涣散村和后进村。都说“火车跑得快,全靠车头带”,因为村“两委”矛盾重重,集体经济不仅是零收入,还有200多万元的欠款。“火车头”出了问题,村庄发展这辆列车自然就跟不上。

面对这样一个“老大难”村,没等刘相波做决定,身边不少了解情况的朋友就率先替他打起了“退堂鼓”,纷纷劝刘相波“提前换撤”,否则不仅干不好工作,还会影响个人发展。

面对这样的阵势,本来雄心勃勃想干一场的刘相波自己也有点打怵。“说心里话,我也犹豫过,但是看着眼前的落后状况和村民无奈和期盼的眼神,如果再不帮一把,就会继续成为一个烂摊子,最终受苦的还是乡亲们。”刘相波说,选择留下来,不仅是因为不服输的那股劲,更是因为自己生在农村,长在农村,对村庄和农民都有天然的亲近。在他心里,帮扶东寨,就是帮扶自己的家乡。

想过发展关,先过思想关。刘相波决定先从组织党员集中活动开始。对于刘相波的提议,起初有不少党员不配合。劝一次不行就两次,两次不行就三次,经不住他的“软磨硬泡”,村支部会议室里,从几个人到十几个人,再到几十个人,以前不积极的党员慢慢聚拢在一起,人坐在一起,心也靠得更近。

在2018年第一个党员集中活动日上,有党员提出了村庄发展的第一个问题:“刘书记,春节前,咱们村的路灯还能不能装上,让老少爷们过个亮堂年!”

“我以党员的身份保证,一定过年前亮起来!……”承诺掷地有声,行动也迅速及时:2018年春节前一周,村里40盏LED路灯全部亮起来了。那天晚上7点钟,不仅是刘相波,很多村民都走到街上,“哎,亮了,亮了……”路灯亮了,村民的心也敞亮了。他们第一次打心眼里觉得,刘相波这个“第一书记”,不是来“镀金”和“走过场”,而是真心实意要为老百姓办实事的。

路灯亮了,路也通了。在刘相波的协调下,1500米的通村公路建成通车,彻底改变了村庄几十年来进出一条路的交通落后局面,刘相波又与交通运输部门沟通协调,实现公交车通村,解决了村民出行不便的难题。

人心都是肉长的,靠着那股亲热劲儿与实干劲儿,刘相波赢得了群众信任。2018年3月村“两委”换届,刘相波被全票选举为党支部书记,这在全市下派帮扶“第一书记”中还是首例,一时间东寨村和他本人都出了名。在他的带领下,村“两委”班子战斗力明显增强,东寨村的“火车头”,真正“轰隆隆”地跑起来了。

让村里的夜晚“动起来”

做“第一书记”和“村书记”有啥区别?听着相似,可任务却不一样。第一书记是外来帮扶,但村书记却“没了退路”,村容村貌、文化建设、乡风文明、产业发展……他必须全盘统筹,村民邻里之间的鸡毛蒜皮,他也得兼顾。

路灯亮了,村里的夜也亮了。但如何让夜晚“动”起来,成了刘相波的心头事。

“修个广场。”以前,村里没有活动场地,晚饭后村民要不就闭门睡觉,要不就三五相约去临近的苏家村跳广场舞。“人家那个村才几百人,咱这个村子1000多口人,大村去小村找地方玩儿,这不是个事儿。”刘相波心里很不是滋味。

说干就干。为了协调合适的场地,刘相波和村“两委”成员三番五次到相关村民家里做工作,并发动熟人、邻居帮忙,终于,广场用地扩展到1100平方米。后经多方筹措资金,2018年5月,划分了不同功能区的文化广场建设完成,村“两委”还购置了锣鼓、音箱等设备服装,东寨村民终于有了属于自己的“夜生活”,跳广场舞的、打篮球的终于不用再去邻村了。不光本村村民不再出村活动,“火爆”的广场还把邻村村民吸引到了自己村。

“文化广场就是个交流的场所,以前大家聚在一起的机会少,现在大家来跳跳舞活动活动,拉拉呱甚至发发牢骚,释放一下情绪,对于村民的精神状态也是个隐性的转变过程。”刘相波说,有了文化引导,村风民风更好,“现在村里有结婚的,广场舞队还能组织起来去跳跳舞,一起热闹热闹,村民关系更融洽了。”

杞柳“编出”脱贫致富路

村里的“安居”才下眉头,“乐业”又上了刘相波的心头。

在一次党员大会上,刘相波提出了土地流转、承包经营等产业结构调整思路。党员纷纷说:“搞土地流转,在别的村可以,咱们村不现实,种了一辈子地,说收就收吗?群众不会支持!”“土地流转费谁能给老百姓保证,赚钱了还好说,做赔了向谁要钱?!”……一片反对声。

乡亲们讲究的是“眼见为实”,为此,只要是哪里打听到了先进项目,刘相波就组织村里外出观摩,学习土地流转、经济作物种植。他多次自费驾车带领班子成员赴临沂、济南、泰安考察项目,下农田、访农户、进车间、转厂房,路上饿了吃桶方便面,天色晚了住小旅馆。上百个项目考察下来,最终确定了杞柳种植项目,并且一期流转土地200亩,建立杞柳试验示范推广基地。

行走在东寨村,成片的杞柳随风飘荡,像一片沙沙作响的绿色海洋。当地种植户给记者算了一笔账:杞柳亩产一般在5000斤左右,如果每斤0.8元左右,这样每亩收益就将近4000元。杞柳皮可以作为青饲料,老的杞柳根可以作为根雕艺术品原料出售。

在东寨村的草编工艺品专业合作社,进门就是一座一人多高杞柳所编织的丹顶鹤。精美的杞柳筐、柳帘,还有姿态各异的花盆等工艺品精美绝伦,令人目不暇接。

“2019年,两年帮扶期满,根据组织安排,还有乡亲们的挽留,我继续留任村党支部书记,扩大产业规模,发展千亩杞柳产业园,开发杞柳种植加工销售,党支部领办成立草编工艺品专业合作社,你看到的这些工艺品都是我们合作社的产品。”刘相波告诉记者,因为杞柳种植的附加值高,2019年扩大到500亩以上,带动周边村种植面积达到1500亩以上。合作社生产的杞柳工艺品,销往国内一些大城市,同时还销往欧美等地区。

“杞柳种植这个项目真不错,这个活不需要太多力气,我能干得了,不出家门就能打工挣钱。这个月赚了近2000块。靠着这个项目,脱贫有了盼头。”说起杞柳,村里的贫困户张学芳觉得喜滋滋。

“想把年轻人吸引来,就要形成规模化的产业,创造更多的就业机会。”在刘相波的规划下,为加快杞柳产业园配套建设,目前600平方米初加工仓储一期工程已投入使用,完成二、三期施工设计。下一步尽快完善配套设施,围绕杞柳园林观赏、柳编工艺交流等主题,推进农旅融合,实现种植、加工、销售服务一体化运营,形成一二三产业融合发展模式。

从派驻帮扶到村党支部书记,随着刘相波身份的转变,东寨村也有了改变:在2018年度量化考核中,史口镇全镇61个村,东寨村由原来的倒数进入前十名,2019年被评为“五星党支部”,2020年继续打造过硬党支部,初步实现了后进转化提升。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。