扼腕叹息技艺失传

苦苦寻觅终得良材

泥质坚细,黄褐、灰白、砖红、淡绿等诸色都有,造型多样,常见的有三足鼎形、四足长方形等,烧制工艺较精……以上说的不是壶、不是碗、不是鼎,更不是陶罐,而是出自鱼台的梁公砚,澄泥砚的一种。梁公砚因何得名,一直众说纷纭。

有传唐代名臣狄仁杰死后被封为梁国公,“梁公”之名自此而来。也有说梁公砚铭文内容多为劝学崇儒,或为纪念孔子的父亲叔梁纥,因此以“梁”冠于砚。

按照《鱼台县志》的说法:昔有梁姓者云,就古秦尚书宅址,取泥为陶砚,文理莹腻,色碧绿,谓之梁公砚。“秦尚书”即明代镇守边关的名将秦纮,后官至户部尚书,曾侨居鱼台县谷亭街道。砚雕名家吴笠谷在《梁公砚考》中推测,秦纮曾在边关筑内长城,或将坚密细腻的长城砖制作工艺带到谷亭用于地基建设,这正可以解释为何梁姓人家专门于此取土烧砚。

梁公砚砚质细腻均匀,器型精美大方,借着大运河的繁荣南下北上,踏上了神州之旅。

明万历二十四年《兖州府志》载:(梁公砚)比柘砚又佳,间有精制殊绝者,价值亦贵,出鱼台县。从现存一方刻有“敕赐承训书院制”铭文的官造梁公砚来看,明代鲁王治下的承训书院也曾“下单订制”,可见其受欢迎程度。

可惜,到清朝时,梁公砚的制作技艺就失传了。成书于康熙三十年的《鱼台县志》记载:“曾几何时,而砚亦无有也,然纮之名臣则千古矣!”失传原因,最大可能是明末清初时的天灾人祸,那段时间鱼台水、旱、蝗、疫以及兵乱不断。

“这么好的砚台失传,真令人惋惜。”2014年,于德华萌生了“重生梁公砚”的想法,并得到当地相关部门的大力支持。

做砚台的第一步是取料。当年的秦尚书宅址已无迹可寻,到哪里才能找到适合制砚的泥土呢?周边的“寻常俗物”不是黏性差就是杂质多,根本不是制砚的材料。后来听说县城东鱼河清淤,于德华兴奋地背起麻袋跑到河边取土块,每隔几百米就收集一块,做上记号带回家对比。等到清淤作业进行到地下1米时,于德华发现这一层泥土颜色与以往的不同,且土质细腻富含黏性,正是制砚的理想材料。

一方上乘的梁公砚,制作周期往往以年计算,没有任何捷径,不许一分取巧。

沉睡河底数百年的胶泥重新面世,犹如一匹难以驾驭的烈马,若是直接使用,分分钟爆碎。驯服它最好的办法就是时间。将胶泥摊在地上,经历春夏秋冬四季轮回,夏晒冬冻,才能将这烈性收服。

接下来是醒泥。将干渴已久的胶泥和水充分搅拌混合,然后“冷静”,看泥土在大缸里沉浮,最后泥和水再次分离。接下来是过筛,然后附上保湿膜自然阴干,其间不能见风见阳。

年过五旬从零学起

传统技艺“淬火新生”

在复活梁公砚之前,于德华没有过砚雕经历,年过五旬从零学起。在艺术高校,“人一我十,人十我百”地学习、练习,直到“下刀如有神”。

烧制是制砚最为关键的一环。窑温从常温升到1000余度,火候从文到武再回文,只可循序渐进,不能急于求成,稍不注意就可能前功尽弃。“摆窑”也是个技术活儿,砚台摆放在窑内的不同位置,会烧出不同的颜色。而得出这样的结论,凭的是一次次的尝试。此外,烧制时还要极力避开阴雨、大风天气。历经6天6夜的烧制后,还需3天的闭窑等待。

2021年5月,历经22道精细工序之后诞生的首批8方砚台,烧成出窑。这些砚台下墨如风、历寒不冰、储墨不腐、积墨不涸,抚之如童肌、击之如钟磬,完全符合史料记载的上等澄泥砚标准。失传几百年的梁公砚“重生”了!

传统技艺作为“技术”和“艺术”的有机结合,蕴含了“术”与“道”的辩证关系,是中华民族智慧的结晶。传承传统技艺也是在传承传统工艺精神。

如今,砚台的实用功能逐渐减弱,但作为文化传承的载体和优秀传统文化的符号,其艺术欣赏和收藏价值却迅速显现。

最好的传承是创新。“重生”后的梁公砚融入了鱼台“运河文化”“稻改精神”“孝贤文化”等优秀地方文化元素,更富人文属性的同时也更加时尚化、生活化。

成功“复活”梁公砚的于德华,倾其所学,将制作技艺传授给有志于此的年轻人,现在已有两名“徒弟”可以制砚了。他们还将自身所学的设计、绘画等知识融入到制砚中,进一步为梁公砚注入新的元素与内涵。梁公砚的传承后继有人。

凭借文化的传承和形制的创新,梁公砚荣获首届“振兴传统工艺·鲁班杯”优秀奖,并于2022年9月26日,亮相“2022中国(曲阜)国际孔子文化节 第八届尼山世界文明论坛”——“中华手造·山东手造”精品展,向世界展示它贯穿古今的强大魅力和独特之美。

大运河上璀璨的历史文化不曾湮没,梁公砚再现就是对运河文化创新传承的回答。随着沿大运河文化体验廊道建设,越来越多的运河文化“记忆”将会被挖掘,被擦亮,在新时代闪耀璀璨光芒。

记者 康岩 通讯员 缪学振 谢劼

作为文房四宝之一,“洮、端、歙、澄”四大名砚为天下人熟知,而在山东鱼台县还有一种梁公砚,一度作为官造砚在明朝时期盛极一时。明末清初,由于时局动荡,该砚工艺失传、成为绝响。

如今,经过潜心研究,鱼台县谷亭街道文化站站长于德华成功掌握了梁公砚的烧制方法,在鱼台县政协牵头协调、多方奔走下,当地对梁公砚进行市场定位、包装,让这方古韵古风、失传近300年的澄泥名砚重现世间。

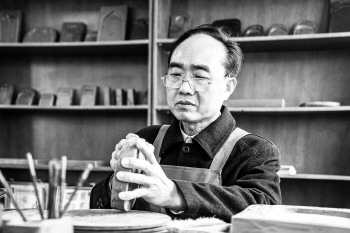

于德华正在制作梁公砚。

济宁能源发展集团构筑企业基层治理“大”格局

近年来,济宁能源发展集团党委牢牢把握企业基层治理保障是基层党组织、核心是人、重心在基层这一主线,树立“一切工作到支部”的鲜明导向,围绕企业安全生产、技术攻关、人才培养、服务职工、和谐建设,创新实施党建引领区队治理,构筑企业基层治理“大”格局。

突出支部领导,形成党建引领区队治理新体制。坚持在夯实基础、锻造队伍上全链条发力,突出党支部在区队治理中的领导地位,构建党支部领导区队“两委”开展工作的治理结构。在织密组织体系中牵引治理嵌入。权属企业103个基层生产区队,全部设立党支部,配备专职书记,党员区队长全部担任支部副书记或支部委员,在区队内部设立管理委员会和监督委员会,党支部书记和区队长分别担任“两委”负责人,支部委员、骨干党员担任“两委”成员,实现了支部领导区队治理的有效嵌入;在素质提升中促进作用发挥。通过开展支部书记专题培训、举办支部书记论坛、选派支部书记参加中青年干部培训班等方式,提升支部书记素质能力。

突出中心重心,实现党建引领区队治理大成效。突出党支部“围绕生产经营开展工作”职能,形成看得见、摸得着、有形有效的治理效应。打造安全管理的“硬保障”。设立专职党员安全管理员和群众安全监督员岗位,通过“带袖标、亮身份”,赋予安全责任落实监督、隐患排查治理、整改闭合等十项职责,有效保障安全生产;激发生产运行的“高效能”。党支部聚焦服务生产提效,定期让区队业务、技术骨干列席“三会一课”,参加政治学习,研讨保障生产措施方法,成立党员先锋队攻坚生产难关。阳城煤矿党员突击队,推广安全高效快速综掘项目,实现月度进尺突破150米;义桥煤矿采煤工区组建党员老兵突击队,年采煤量占到全矿产量的40%。锻造技术创新的“硬支撑”。基层区队党支部发挥骨干技术党员在技术创新中的作用,推动企业智能化升级,金桥煤矿机电党支部实施“党建+5G+智能矿山建”书记项目,实现了井下5G智能机器人巡检,建成了5G智能化采煤工作面,有力推动了企业安全生产高效运行、减员提效。

突出人的发展,构筑党建引领人才培养好平台。在党建引领区队治理的实践中,党支部坚持人才培养作为提升治理效能的固本之策。着力完善选人用人机制。区队班组长选聘,全部采取公开竞聘、职工推荐等方式进行,真正让政治素质高、业务能力强、职工认可度高的骨干担任班组长;强化人才培养平台搭建。区队党支部创新开展“党建+五好区队六好班组建设”“党建+技能人才素质提升”等人才队伍建设项目,搭建了人才队伍建设的平台。权属企业霄云煤矿运转工区党支部以党员上台开展技术培训、党员一对一结对技术帮扶等方式推动员工技术技能水平提升,为矿井大系统稳定运行提供了人才支撑。

突出聚心聚力,彰显党建引领和谐企业新面貌。坚持以思想引领,突出服务职工化解矛盾,增强凝聚力,形成“家”文化,构筑党建引领和谐企业新面貌。思政引领文明新风。以区队党员为主体,组建区队宣讲小分队,组织职工群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想,宣讲新时代文明道德风尚,通过设立区队文化墙,开办书记、区长道德讲堂等形式,引导职工讲文明、树新风,激起向善向上的无穷正力量。服务职工暖心聚心。建立“群众说事书记听”机制,支部书记定期组织职工代表召开座谈会,了解职工群众在生活工作方面的需求,结合“我为群众办实事”实践活动,解决群众“急难愁盼”问题。矛盾化解及时到位。以班组为单位,建立以党员为主、职工参与的内部调解员队伍,实现班组设立调解员全覆盖,对在日常工作中出现的职工矛盾纠纷,党支部书记、调解员通过谈心谈话、教育帮助等方式,疏通思想,化解隔阂,及时跟进做好思想工作,第一时间化解职工矛盾,以区队稳定有效支撑企业和谐发展。(济宁能源发展集团 邵长凯)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。