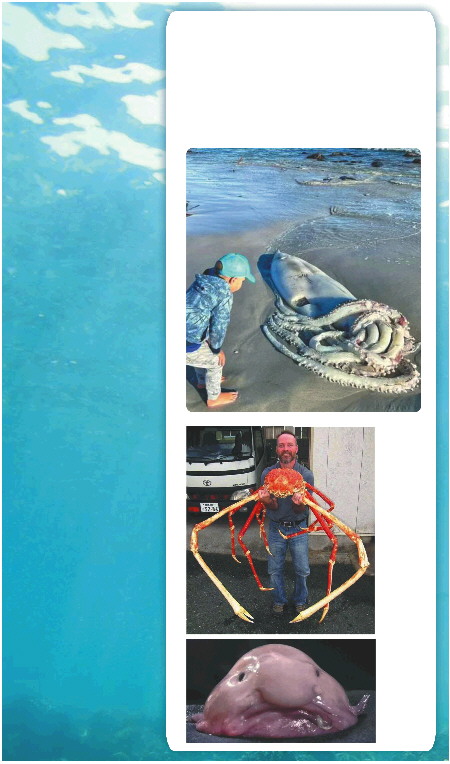

▲大王鱿鱼

海洋,自从人类文明诞生之初,就是一个神秘莫测的世界。人们普遍认为海底过于寒冷,没有光线,不适合生物生存。然而,随着深潜器技术不断发展,人们发现,茫茫深海中并非一片死寂,无数生物在这一漆黑的隐秘世界里繁衍生息。这些深海精灵一个个长相怪异、体型庞大,仿佛天外来客一般。

那些形形色色的“海怪”

最近,在南非开普半岛的西海岸,一条鱿鱼引发不小骚乱。和我们常吃的鱿鱼相比,它的体积大了上百倍。巨大的白色身躯随着海浪被冲上岸,近10条触手纠缠在一起,上面的吸盘密密麻麻。当地渔民走上前观察,发现这竟是大王鱿鱼,北欧传说中“海怪”的原型,也是世界上最神秘莫测的深海生物之一。

无独有偶,日本当地时间4月20日,在福井县的某海域,也发现一条长3米多、约80公斤重的大王鱿鱼在浅水区漂流。大王鱿鱼生活在1000米以下的海洋深处,据说身长可以达到20米,相当于6层楼高。大王鱿鱼为什么会出现在浅海?有很多可能,如年老或体弱的它被洋流冲到海边,或者是像鲸鱼一样在海里迷路导致搁浅等。

大王鱿鱼数量十分庞大,据保守估计,全世界各处海域中,至少分布着430万头大王鱿鱼,然而它们与人的接触却少之又少。神秘的大王鱿鱼给人类想象力准备了舞台。在古希腊时代,船员们就流传着超大型鱿鱼的传说,认为它可以吞噬整艘船,触手喷出黑色毒液,能把所有人拉入海底。不过,一物降一物。大王鱿鱼也是抹香鲸最喜欢吃的食物。

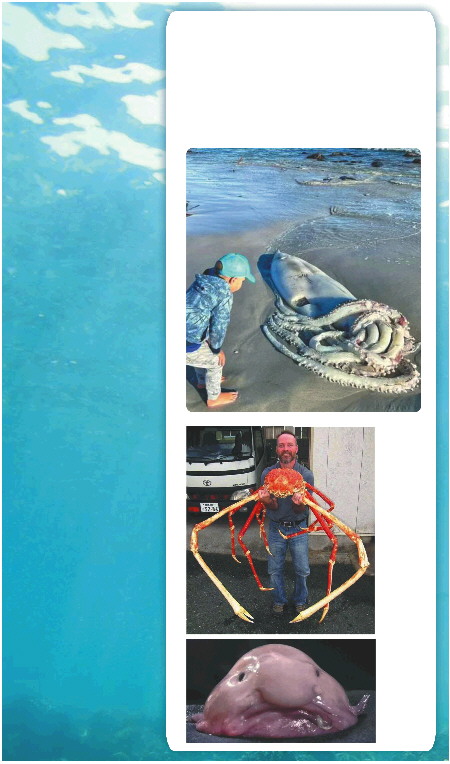

除了大王鱿鱼,日本蜘蛛蟹也大到惊人,传说它们能将船上的渔民拖入海底,恶名和欧洲的鱿鱼海怪有一拼。现实中,日本蜘蛛蟹虽无法拖动成人,不过它确实非常大,从甲壳后端到爪尖可以长达4米,是世界上已知体型最大的甲壳动物。蜘蛛蟹一般生活在3600米的深海,有时会爬到浅海的沙滩上觅食。一些科学家认为,蜘蛛蟹可以活到100岁。

皇带鱼也是一种传奇性深海生物,它体长在3米到17米之间,身体扁平,背上有鲜红的鱼鳍。因为体型巨大,欧洲渔民把它叫做“海魔王”,日本渔民叫它“龙宫使者”,认为它能给海里的神灵通风报信。多年来,人们以为皇带鱼会像普通的长条动物那样,以波浪式的蛇形姿态游动。后来在墨西哥海域拍到的视频显示,皇带鱼在海里全身挺直,没有任何弯曲,全靠背鳍作波浪运动来推进,看上去就像一根巨型钢笔在海里游泳。

另一个不得不提的大型深海动物是大王具足虫,也叫巨型深海大虱,它生活在170米到2140米的海洋深处,那里昏暗无光,温度只有4摄氏度,靠吃鱿鱼、鲸鱼的尸体过活。在陆地上,虱子只有两三毫米大,但在深海里,成年的大王具足虫可以长到37厘米。

为啥深海中有这么多“巨兽”?

与生活在海洋中最幽深、最寒冷区域中的大王鱿鱼、皇带鱼、蜘蛛蟹等相比,世界上其他物种的大小都显得相形见绌,这被称为“深海巨大化现象”,也就是海洋越深,物种个头越大。

寒冷刺骨的海水深处,为何能创造出如此庞大的生物?加州蒙特雷水族馆高级管理员艾丽西亚·比通多指出,海洋最深处的资源十分匮乏,大型动物在寻找食物或配偶时更有优势,它们移动速度更快、范围更远、新陈代谢效率更高,体内也能更好地囤积食物。以大王具足虫为例,它可以整整5年不吃东西,一直消耗之前储存的能量。

另一种解释和深海的低温有关,低温能显著降低新陈代谢速度,提高寿命。比如,大部分鲨鱼的体长在1.6米以下,但格陵兰鲨可以长到7.3米,体重达到1.5吨。它每年只长1厘米,直到150岁才进入成年,寿命可达500岁。这一定程度上是因为深海缺少天敌,才能活这么久、长这么大。

在南极附近,“巨大化”现象似乎更靠近海面一些,浅水中就生活着巨大的海蛞蝓、海绵、蠕虫、海蜘蛛,甚至庞大的单细胞生物,这也许和冰冷海水中的氧气供应有关。

极地区域海水中,氧气浓度较高,但低温会降低新陈代谢率,这让动物的身体可以长得更加庞大,同时没有缺氧之虞。其他深海动物也是同理,温度低、代谢慢、寿命长、稳定长大,就慢慢变成我们现在看到的“深海巨兽”。

不过,虽然目前已有几种关于巨型海洋生物如何产生的假说,但还无人确定,导致它们在进化过程中发生体型巨变的具体机制是什么。

长得越丑越“光荣”?

在过去数十年间,生物学家认识到,与陆地动物利用声音一样,深海生物会利用光亮引诱猎物,震慑、迷惑和误导捕食者以及寻求交配。

在深入太平洋海底的240次勘测研究中,科学家将出现的每一种海洋发光生物都记录在案——从海平面到海面下3000米,生活着500多种发光生物。随后,研究人员将结果并入一个大型测量项目中,结果发现,高达76%的海洋生物都会发光。

吸血鬼乌贼可以制造蓝色发光烟雾隐藏自己;褶胸鱼,一种深海斧鱼,下半身能发出蓝光,也许是为了躲避捕食者;琵琶鱼会利用发光诱饵吸引猎物;警报水母,在受到威胁时会发出明亮的蓝光;大部分管水母发出的光都非常明亮,它的触手尖端能发出红光,显然是为了将猎物吸引到静候的毒刺和它的肚子里……

这些深海生物,离海面越远长得越丑,难道是环境太黑了,不用看长相?科学家表示,深海生物之所以长得怪异,很大程度上是受深海的特殊环境所迫。例如,为了适应深海的高压,它们演化出了纤薄的皮肤和骨骼,体内含水量也比普通鱼类高。由于抵达深海的光线十分微弱,很多鱼类拥有硕大的眼睛,从而尽可能看清环境。

另外,很多深海鱼类能够自体发光,这项技能对于寻找食物及配偶都有重要意义。而硕大的胃部、嘴部以及锋利的牙齿,自然是为了应对深海食物匮乏的情况。

抗压,从鱼鳔“断舍离”开始

生活在海面下8000米处的马里亚纳狮子鱼,是目前人们发现的“最深的深海鱼”。在水下8000米处,静水压大约是800个大气压左右,差不多相当于一头成年公牛站在你的指甲盖上。那么,深海鱼类是如何承受如此巨大的压力呢?

对于生活在浅海的硬骨鱼类来说,鱼鳔可以帮鱼类调整浮力,从而实现上浮或下潜。但对深海鱼来说,充满气的鱼鳔无异于一个脆弱气球,外部巨大的水压会毫无保留地挤压它,直到炸成碎片。因此,很多深海鱼在进化过程中舍弃了鱼鳔,转而依靠某些脂类来提供浮力。

所谓“过刚则易折”,相比浅海鱼,深海鱼的骨骼和肌肉含量都比较少,而脂质和胶质相对较多,更好地帮助鱼类对抗巨大的压力。

被评为世界上最丑生物的“水滴鱼”,就是一个很好的例子。它长着一副哭丧脸,所以也被称为忧伤鱼。水滴鱼通常生活在澳大利亚沿岸600-1200米深的海域,体型类似于蝌蚪,没有鱼鳔,使用鳃呼吸,最长可达30厘米。因为水滴鱼没有鱼鳔,全身遍布凝胶状物质,密度比水稍小一些,可以轻松地从海底浮起。

被捕捞上岸的水滴鱼,往往是软软的粉红色物体,活像一个长着大鼻子的史莱姆。其实,在深海中,水滴鱼的外形和普通鱼类并无二致,只是在被捕捞上岸的过程中,由于压力迅速降低,它们的身体结构被破坏,成了我们看到的样子。

为了生存,深海巨兽们各显神通。当蓝鲸下潜到深海游弋时,心率极低,平均每分钟跳动4—8次,最低时每分钟只跳两次;在海中觅食、冲刺和吞噬猎物时,心率会增加至最低值的2.5倍,然后又会缓慢下降;而一旦浮向水面,蓝鲸心率会大幅增加,在海面呼吸时的最高心率可达每分钟25—37次……

茫茫大海里,还有多少不为人知的物种?“这是一个非常难回答的问题。”中科院海洋所研究员李新正说,海洋中有70万—100万种生物,其中有1/3—2/3尚未被发现和描述,“也就是说,当我们忙于在外星球上搜索生命时,在我们生活的这个蓝色星球上,仍然还有许多未知的东西等待我们去发现。”

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。