2月9日,农历正月十二,国家级非物质文化遗产代表性项目—胡集书会如期开锣。天南地北的艺人,踏风霜、冒严寒,齐聚山东省滨州市惠民县胡集镇弹唱献艺。

书场内外,鼓声咚咚、弦声淙淙。艺人们倚桌而立,或欢喜或悲切,或激昂或顿挫;听书者或站或坐,聚精会神,精彩处鼓掌齐呼。山东琴书、西河大鼓、陕西快板、三弦书等65个曲种,上千部由传统到现代的曲目精彩纷呈、轮番上演。

文/片 赵旭 通讯员 段雨娇 王军

滨州报道

曲艺名家轮番上阵

现场观众人山人海

今年的胡集书会,恰似一幅缓缓展开的瑰丽画卷,于舞台搭建、活动形式与内容丰富之上,皆进行了精心的调整与升华,宛若春日里的一场细雨,悄无声息地滋润着这片文化沃土。

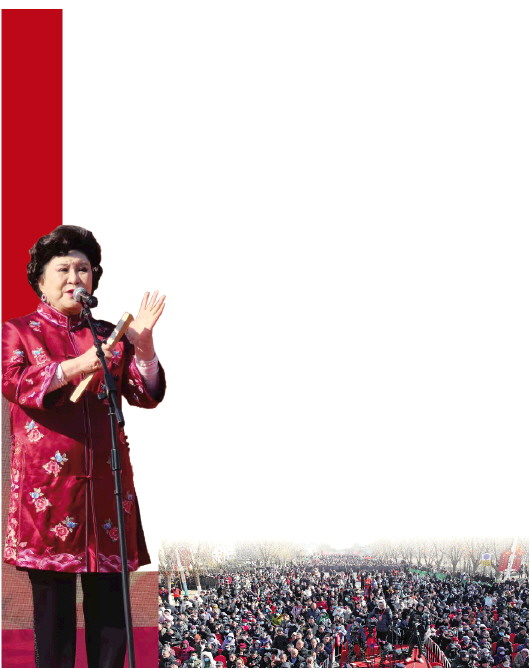

在这片艺术的海洋中,曲艺名家与新秀犹如繁星点点,交相辉映。刘兰芳老师携其弟子登台献艺,一曲评书《杨家将》选段,声情并茂,慷慨激昂,仿佛将观众带回了那个金戈铁马、英雄辈出的时代。据了解,刘兰芳今年是第五次参加胡集书会。

唱罢,刘兰芳面对镜头也献上了自己的祝福:“作为说书人,非常感谢这里的父老乡亲,祝惠民经济繁荣,百姓安居乐业。”

另外,牛群、周宇两位主持人的风趣幽默,更是为开幕式及送欢笑到基层的节目演出增添了几分欢声笑语。

尤为值得一提的是,《黑神话:悟空》的配音演员熊竹英,以其独特的嗓音与激情四溢的表演,将陕北说书《黄风起兮》演绎得淋漓尽致,那激昂的旋律与深情的演绎,瞬间点燃了现场年轻人的热情,欢呼声此起彼伏,响彻云霄。

相声名家李金斗携搭档满昱为观众带来相声表演《笑口常开》,二位一上台便以其独特的台风和深厚的功底,牢牢抓住了观众的心。内容不仅内容新颖,贴近生活,而且表演形式灵活多变,时而幽默诙谐,时而深情款款,让人忍俊不禁,又感慨万千。

此外,曲艺新生力量也不甘示弱,他们以“书台开卷话世事——四大名著专场”为主题,将经典与时尚完美融合,展现出了胡集曲艺薪火相传、代代延续的勃勃生机。

那高标准打造的胡集书会展播中心,更是以全息投影、飞屏互动等多媒体项目,让科技与文化碰撞出了璀璨的火花,令群众在享受视听盛宴的同时,更加深入地了解了胡集书会的独特魅力。

惠民县胡集镇党委书记解鸿章介绍:“今年的胡集书会和往年相比不仅有曲艺名家的表演,而且还有90后、00后曲艺新秀登台演出,展示了胡集曲艺薪火相传的勃勃生机。据初步估计,高峰时现场能达到3万人左右。”

初心不改如约而至

手艺珍贵渴望传承

书会分会场,一座座特色鲜明的小书场舞台如雨后春笋般涌现。艺人们“挂旗打擂”,那面面旗帜在风中猎猎作响,仿佛是古老战场的号角,唤醒了沉睡的文化灵魂,让观众们耳目一新,心潮澎湃。

一位年逾古稀却精神矍铄的老艺人成为众人瞩目的焦点,他就是来自枣庄的朱世运老先生,一位拥有60余年皮影戏表演经验的资深艺人。尽管已76岁高龄,朱世运老先生依然满怀热情地远道而来,为观众带来了精彩绝伦的皮影戏《西游记》。

舞台上,朱世运老先生嘴里哼唱着熟悉的曲调,手里熟练地操纵着皮影人物,一幕幕经典的《西游记》场景在他的巧手下栩栩如生,跃然幕布之上。那生动的皮影形象、流畅的动作以及富有感染力的唱腔,瞬间将观众带入了一个奇幻的世界,引得众人纷纷驻足欣赏,不时爆发出热烈的掌声与欢呼声。

观众们被朱世运老先生的精湛技艺深深吸引,不约而同地拿出手机记录下这美好的时刻。孩子们更是围坐在舞台前,手托下巴,目不转睛地注视着幕布后的一举一动,仿佛也被这古老的皮影戏艺术深深吸引,沉浸在了那充满奇幻色彩的故事中。

表演结束后,朱世运老先生接受了记者的采访。他感慨地说:“我从11岁就跟着父亲走街串巷演出,皮影戏已经成为我生命中不可或缺的一部分。60多年来,我见证了这门艺术的兴衰起伏,也深知传承的重要性。今年和去年相比,天气很好,人也更多,这让我心情非常激动。这说明越来越多的人开始关注并喜爱上皮影戏这门古老的艺术了。”

当谈到传承的问题时,朱世运老先生的眼神中透露出几分坚定与期许。他说:“我现在也是想尽一切办法将这门手艺传承下去。我希望通过我的努力,能够让更多的人了解并喜爱上皮影戏,让这门古老的艺术在新的时代焕发出新的生机与活力。”

在熙熙攘攘的人群中,记者捕捉到了一位熟悉的老艺术家的身影——85岁高龄的周金山先生,他是东路大鼓的第四代传人,一位将一生奉献给曲艺事业的传奇人物。自13岁起,他便跟随着父亲周胜魁的脚步,踏入了东路大鼓的殿堂。

周金山先生与胡集书会也有着不解之缘。自上世纪六十年代起,他便开始参加这一盛会,几十年来风雨无阻,基本上年年都来。对他而言,胡集书会不仅是一个展示才艺的舞台,更是一个传承文化、交流技艺的神圣殿堂。在这里,他找到了归属感,也见证了东路大鼓这门艺术的兴衰起伏。

尽管年事已高,但周金山先生的精神矍铄,对曲艺的热爱丝毫不减。他告诉记者:“干了一辈子曲艺,干一行爱一行。只要身体允许,我就愿意说说唱唱,把这份快乐传递给更多的人。”这份对艺术的执着与热爱,让人动容。

更令人钦佩的是,周金山先生不仅是一位杰出的表演者,更是一位无私的传授者。他深知东路大鼓这门艺术的珍贵与濒危,因此不遗余力地致力于将其传承与发展。他坦言:“只要有愿意学的,我就免费教。”这份慷慨与大爱,让人感受到了老一辈艺术家的责任感与使命感。

朱世运和周金山老先生的表演不仅为观众带来了视觉与听觉的双重享受,更让人们感受到了传统文化的独特魅力与深厚底蕴。他们的坚守与传承精神,也激励着更多的人去关注并参与到传统文化的保护与传承中来。

首发主题曲和吉祥物

今年书会又有新看点

观众贾先生热情地跟记者攀谈:“从小就跟着家里的老人来参加胡集书会,那时候没有这么先进,我们就是席地而坐,刘兰芳老师那时候讲评书真是听起来就非常激动,希望传统文化可以继续发扬光大下去。”

据了解,胡集书会始于宋元,兴于明清,沿袭至今,已有800多年历史,2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录,被誉为“中国曲艺界的活化石”,是“全国两大书会”之一。

传承了800多年的胡集书会当然不是一成不变,而是与时俱进。今年的书会就与往年有所不同,最值得一提的是,开幕式上发布了胡集书会主题曲MV、标志、吉祥物,进一步加强了胡集书会文化标志度,丰富了书会文化底蕴。

近年来,惠民县深入推进文化“两创”,全力打造胡集书会、传统工艺大会(惠民泥塑)和孙子文化论坛“两会一论坛”国字号特色文化品牌,先后建成“胡集书会文化展厅”“胡集小书场”“曲艺文化公园”等文化阵地,让曲艺元素融入群众日常生活,在润物细无声中铸牢中华民族共同体意识。连续16年实施送书下乡、好戏送千村等活动近万场次,连续12年开展“曲艺进校园”活动,培养少儿曲艺新星500多名。

说起曲艺新星,记者在现场惊喜地发现,胡集镇少儿曲艺团带来的西河大鼓表演成为本次书会上一道亮丽的风景线。

这群表演者全部来自胡集一小,他们身着传统服饰,以稚嫩而坚定的声音,唱出了自创曲目《书会情》。这首曲目不仅展现了孩子们对胡集书会的深厚情感,更寄托了他们对于传承曲艺艺术的美好愿景。他们的表演虽然略显青涩,却充满了真挚与热情,赢得了现场观众的阵阵掌声与喝彩。

今年是孩子们第二次登上胡集书会的舞台,对于这次表演,10岁的贾静茹小朋友显得格外兴奋与自豪。她告诉记者:“我非常高兴又来到了这个舞台,希望用我们的演出给大家带来欢乐。”这份纯真与热情,让人感受到了曲艺艺术在新一代心中生根发芽。

记者获悉,去年以来,“胡集书会”品牌提档升级,开启了夏日胡集书会模式。创新性开展“书场打擂不夜城”“胡集书会进景区”等活动,年演出100场次以上,为景区增添了新活力,实现了非遗的活态传承,胡集书会文化软实力和对外影响力持续扩大。

另外,该县坚持“文化搭台、经济唱戏”,编排快板书《惠民这十年》等讴歌时代发展主题的曲艺作品十多部,充分展现了滨州惠民打好打赢“招商引资、项目建设、工业经济”三大战役的新热潮、新气象,充分凝聚了全县上下干事创业、推进高质量发展的强大合力,同时,依托孙武不夜城、魏集古村落等31处A级以上文旅资源,进一步擦亮了“中国曲艺之乡”金字招牌。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。