□宋荣芳

小时候,只要闻到空气里弥漫的炸货香味,就知道年要来了。

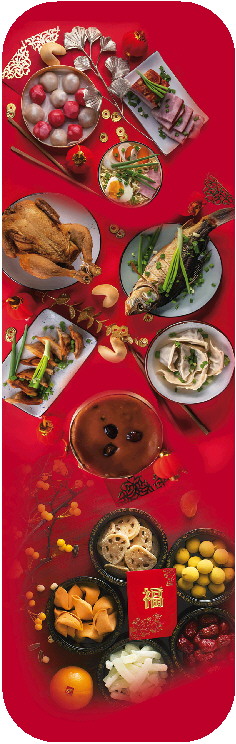

小年一过,母亲就开始做炸年货的准备工作,炸年货是备年中一项不小的工程:剁成均匀小块的鸡肉;瘦肉连同搓碎的馒头渣一起剁成肉泥,放上姜末、葱末和调料,腌制后团成的肉丸儿;去皮切好、夹上肉泥的藕片;提前腌制,剪成一段一段的刀鱼……所有这些食材在炸之前都要先滚上一层面粉,然后再放到提前用鸡蛋和面粉调好的面糊中,裹上一层薄薄的面糊糊,等待下锅。

对于炸货来说,每样美食下油锅之前,第一步裹面粉的程序不能少。母亲说,直接挂糊糊的话,糊糊与食材不能更好地贴合,入锅之后,随着油温的升高,挂在上面的糊糊容易脱落,炸出的美食缺少了面糊的包裹,容易炸焦,卖相也不好看。

各种待炸的食材分类准备好之后,母亲会按照先炸什么,再炸什么的顺序,把需要炸的食材一样一样放到铺好面粉的簸箕里。躺在簸箕里的鸡块或丸子在母亲双手有节奏的摇晃中,翻滚着、跳跃着,直至全身均匀地裹上一层面粉。再一个一个跳入调好的面糊中,把身体包裹起来。

炉灶里的木柴噼啪作响,锅里的油慢慢热了起来,裹好面糊的鸡块、肉丸儿,一颗一颗陆续滑入锅中,它们先是沉入锅底,随着油温的升高,又慢慢浮出油面。丸子从刚开始的雪白到透着金黄,一颗一颗挨挨挤挤鼓着肚皮,吐着幸福的泡泡,时而噼噼啪啪奏响动听的音乐,时而在筷子这双指挥棒下翩翩起舞。油锅沸腾着,我们这些小孩子凑到跟前,目不转睛地观赏着这场烟火气十足的演出,食物在滚烫的花生油里盛开,诱人的香气在空气中弥漫,让人忍不住咽口水。不断忙碌的母亲把炸得金黄的丸子、鸡块等用笊篱捞起控油,然后拣几块破皮的或者炸焦的塞到我们姐弟几个的嘴里、手里,其余的则分类放到铺了煎饼的竹筛里。

在小时候的记忆中,有一道炸货美食至今想起还唇齿生香,那道炸货叫什么名字,随着时间的流逝,已经忘却,如今想再问问母亲,生活已不能自理的母亲总是答非所问。只记得是把肥肉切成细条,不需要腌制,也按照滚上面粉、裹上面糊的流程炸出来。然后再另起锅,锅里面放白糖熬制,待糖熬成咖色的糖稀,把刚炸出来的肥肉条倒入锅中翻炒,使其和糖稀充分融合,然后迅速出锅。裹上糖液的炸肉条又甜又香,吃到嘴里拉着丝儿,类似今天的酥白肉、拔丝地瓜,口感却还是与之有细微的差别。

炉火熄灭,一筛子的炸货就被母亲盖上包袱,托到了那个黑漆漆的橱子上面。静静依偎在一起的炸货,只等除夕夜端出来享用,或招待正月里远道而来的客人。

一份炸货,在今天看来,是何其平常的一份美食,但是,在那个眼巴巴盼年的年代,不亚于一顿舌尖的饕餮盛宴。如今每到年前,就时常怀念母亲亲手炸制的一笸箩、一筛子的炸货,我想,其实更多的是怀念那一份贫寒中的年味十足。那时的人们按照老祖宗留下来的习俗仪式,有条不紊地迎接年款款而来,一阵一阵炸货的香气,飘在铺着雪的院子上空,飘在欢闹声阵阵的胡同里,飘在炊烟袅袅的小山村,那么无言,却又那么亲切、温暖。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。