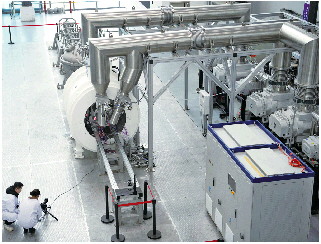

这是1月15日拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)。(新华)

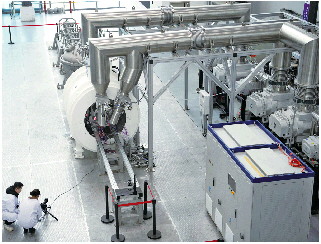

1月14日,科研人员记录“赤霄”的运行状态。(新华)

核聚变装置内部像个面包圈。

主笔:于梅君

中国“人造太阳” 创造“亿度千秒”世界纪录

最近,中国“人造太阳”接连取得重要进展。 1月20日,中国有“人造太阳”之称的全超导“托卡马克”核聚变实验装置(EAST)在合肥创造新世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,标志着我国聚变能源研究,实现从基础科学向工程实践的重大跨越,对人类加快实现聚变发电具有重要意义。

EAST形如“巨罐”,汇聚“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等尖端技术于一体,近百万个零部件协同工作。

十余年来,EAST历经15万多次实验,最终实现“亿度千秒”的长脉冲高约束模等离子体运行,攀上新的科学高峰。

聚变反应达到千秒量级才能自我维持,跨越“亿度千秒”,意味着人类首次在实验装置上,模拟出未来聚变堆运行所需的环境。

超级激光剑! “赤霄”横空出世

除了刚刚实现的“亿度千秒”世界纪录,1月14日,中科院合肥物质科学研究院大科学团队宣布,成功研制出强流直线等离子体装置“赤霄”,为研制“人造太阳”核心材料提供科技利器。这使我国成为继荷兰之后,国际上第二个拥有此类装置的国家。

“赤霄”这个霸气十足的名字,源自中国古代十大名剑之一的赤霄剑。而这把现代科技“利剑”的威力,绝对名副其实。它长15.5米、重约22.5吨,如同一把性能超强的“激光剑”,每平方米每秒钟可极速喷射出亿亿亿个粒子,相当于在一眨眼间,就能释放出亿亿亿颗微观“子弹”,而且它一次可连续运行24小时以上!

“可控核聚变”被视为人类未来的终极能源。而“赤霄”的诞生,无疑为我国“人造太阳”研发注入了一剂强心剂。

这台看似平平无奇的装置,能够模拟出聚变堆内部极端环境。在这个微型“太阳”里,温度高达上亿度,粒子以每秒1000公里的速度狂飙!普通材料在这种炼狱般的环境下,瞬间就会灰飞烟灭。而“赤霄”的任务,就是用它来测试各种材料在高温高压下的表现,筛选出最适合“人造太阳”炉壁的超级材料。

“赤霄”的诞生,将为研究下一代“人造太阳”中国聚变工程实验堆提供有力支撑。

“人造太阳” 到底是什么

屡屡见诸报端的“人造太阳”到底是什么? 众所周知,地球上的能源并非取之不尽、用之不竭。寻找既清洁又储量巨大的能源,是人类共同面对的课题。“可控核聚变”的出现,给人们指出了新方向。

在浩瀚宇宙中,主要由等离子体构成的太阳,以源源不断的光和热温暖着地球,其秘密就在于每时每刻都在发生的核聚变。

像太阳一样通过核聚变,源源不断产生巨大能量,是人类追求终极能源的梦想。

核聚变到底是什么?所谓核聚变,是指两个较轻的原子核结合成一个较重的原子核,并释放出一个极轻的核(或粒子)的过程。

简单说,就是氢原子核(如氘、氚)通过“拥抱”,变成更重的原子核(如氦),同时释放出巨大能量。这种能量释放,正是太阳持续发出光和热的原因。

20世纪中叶以来,人类致力于研究“可控核聚变”实验装置,因为其产生能量的原理,与太阳发光发热的原理一样,人们便将其称为“人造太阳”。

形象地说,就是在地球上造一个装置,模拟太阳发光发热并释放能量,解决人类面临的能源问题。

“可控核聚变”一旦实现,就意味着人类可以像控制水龙头一样,让核聚变反应稳定、安全地发生,持续提供能量。

不过,要实现核聚变,通常要求温度达到亿度量级,一般的装置根本无法实现。20世纪中叶,科学家研制出一种利用磁约束实现“可控核聚变”的环形容器,这种名为“托卡马克”的装置,为可控核聚变的突破打开了一扇大门。如今,我国已有多座成功运行的国产“托卡马克”装置。

上亿摄氏度的高温,为啥不会把容器烧毁

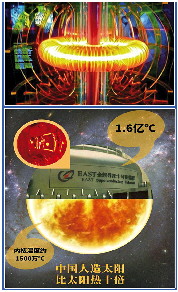

“人造太阳”和天上的太阳,虽然都称“太阳”,二者的“温差”却很大:太阳的核心温度约为1500万摄氏度,而“人造太阳”等离子体温度可达1.5亿摄氏度。

“人造太阳”的温度,为什么比太阳还高?原来,太阳中心的温度虽然只有1500万°C,压力却相当于3000亿个大气压。“人造太阳”没有办法获得如此大的压力,只能通过提高温度来弥补。

上亿度的高温,人类该如何驾驭?温度如此之高的等离子体,不能用任何材料所构成的容器约束,必须寻找某种途径,防止其逃逸或飞散。

经过研究,科学家发现,具有闭合磁力线的环形磁场,是一种最可能的选择,因为在这种环境中,带电粒子只能沿磁力线运动。这种环形磁场,也被形象地称为“磁笼”。

20世纪70年代开始,“托卡马克”装置逐渐显现出独特的优点,并在80年代成为聚变能研究的主流途径。

“托卡马克”装置又称环流器,是一个由环形封闭磁场组成的磁笼,很像一个中空的面包圈,等离子体在这个“面包圈”中运动,温度和能量再高,也只能在磁笼中沿着磁力线旋转运动。

打个比方,我们可以把高温离子体看成是一个个穿起来的糖葫芦,当中间的串儿变成环形时,不管上面的“糖葫芦”如何运动,温度高到什么程度,依旧只能在串上面运动。

在聚变堆研究实验中,只要设计好磁场,超高温的离子,就像赛道上跑的车,在磁场这个悬浮的“赛道上”跑,不会和外围的实体材料进行直接碰撞。

另外,尽管磁笼的中心温度可以达到上亿度,但磁笼等离子体的温度,也是从中心到外围递减的,最接近装置的温度已经降到万度以下,而外边的装置,通过水冷系统,可以把温度控制在150度到300度之间。

所以,在“托卡马克”装置中,高能离子被磁笼完全束缚、无法逃身,即使有离子能够逃离,一般也是能量很低的低温离子。这也是磁笼中高达上亿度高温的等离子体,不会熔毁磁笼外边容器的重要原因。

温度高达

“人造太阳”EAST

太阳

千呼万唤的可控核聚变,何时能点亮世界

许多国家在“人造太阳”领域深耕多年,为推动“人造太阳”早放光明而孜孜以求。

2022年12月,美国能源部宣布,其国家实验室的一个团队,在NIF进行了历史上第一次可控核聚变实验,实现“核聚变点火”,首次获得“净能量增益”。

其工作原理听起来有些科幻:它利用世界上最强的激光系统,192束激光汇聚一点,在亿万分之一秒的极短时间内,向一颗豌豆大小的氢燃料球发射。这些激光的威力,足以在瞬间产生比太阳核心还要炽热的温度——超过1亿摄氏度。

这也意味着,理论上只要能精准控制反应条件,就能持续从少量燃料中,获取大量能量,是真正的绿色能源解决方案。

2022年2月,欧洲核聚变研发创新联盟等机构宣布,实现了受控核聚变能量的新纪录:将氢的同位素氘和氚,加热到1.5亿摄氏度并稳定保持了5秒钟,释放出59兆焦耳能量……

在我国,1995年,第一个超导“托卡马克”装置在合肥建成。从长脉冲高约束模运行60秒、100秒到2023年的403秒、如今突破1000秒,近年来中国自主研发的“人造太阳”不断刷新世界纪录,让中国聚变研究跻身世界前列。

现在,除了位于安徽合肥的“东方超环”不断取得突破,还有位于四川绵阳的新一代人造太阳“中国环流三号”持续获得重大进展。

“中国环流三号”已于2023年实现100万安培等离子体电流的高约束模式运行,2024年,“环流三号”首次发现并实现了一种先进磁场结构,提升了对核聚变的控制运行能力……

在EAST所在的安徽省合肥市,下一代“人造太阳”中国聚变工程实验堆已完成工程设计。根据中国磁约束核聚变路线图,未来将瞄准建设世界首个聚变示范电站。科学家希望,在中国的土地上,点燃核聚变商业运用的第一盏灯,用核聚变的星星之火,升起不落的“人造太阳”!